はじめに:世界に広がるイノシシの仲間たち

イノシシは、ヨーロッパからアジアまで広く分布する野生動物です。私たちが普段目にする日本のイノシシも、実は世界中に生息する16以上の亜種の一部に過ぎません。

さらに、イノシシ科には、アフリカのサバンナに暮らすイボイノシシや、インドネシアの珍獣バビルサなど、個性豊かな仲間たちが数多く存在します。

この記事では、日本に生息する2つの亜種から、世界各地のイノシシの仲間まで、写真や特徴とともに詳しくご紹介します。イノシシの多様性と進化の不思議を、一緒に探っていきましょう。

日本のイノシシ|2つの固有亜種

日本には、ニホンイノシシとリュウキュウイノシシの2つの亜種が生息しています。両者は同じイノシシ(Sus scrofa)の仲間ですが、生息地や体の大きさに違いがあります。

ニホンイノシシ(ホンシュウイノシシ)

学名:Sus scrofa leucomystax

英名:Japanese Boar / White-moustached pig

分布

- 本州(主に宮城県・新潟県以南)

- 四国

- 九州

- 対馬

- 五島列島

特徴

- 体長:110~170cm

- 肩高:60~90cm

- 体重:オス 80~190kg / メス 50~100kg

- 毛色:茶褐色から黒褐色。黄色味が混じることも

- 特徴的な白い口ひげ:学名の「leucomystax(白い口ひげ)」の由来

ニホンイノシシは、大陸産のイノシシよりも短足で、やや小型です。オスの下顎には発達した牙があり、時には口の外まで突き出ます。

ニホンイノシシの特徴

ニホンイノシシの最大の特徴は、口元の白い毛です。これが「白い口ひげ」のように見えることから、学名にもその意味が込められています。

リュウキュウイノシシ

学名:Sus scrofa riukiuanus

英名:Ryukyu Boar

分布

- 奄美群島(奄美大島、加計呂麻島、請島、与路島、徳之島)

- 沖縄本島

- 石垣島

- 西表島

特徴

- 体長:50~110cm(90~140cm)

- 体重:オス 40~60kg / メス 20~50kg

- 毛色:黒褐色から茶褐色

- 牙:ニホンイノシシより小さく、口の外に出ないことが多い

リュウキュウイノシシは、ニホンイノシシの約半分の大きさです。この小型化は、ベルクマンの法則(寒い地域ほど体が大きくなる)と島嶼化現象(島に住む動物は小型化する)によるものと考えられています。

年2回の出産

リュウキュウイノシシの特徴の一つは、年に2回(10~12月、4~5月)出産することです。これはニホンイノシシ(年1回)と大きく異なります

独立種の可能性

リュウキュウイノシシは現在、イノシシの亜種として扱われていますが、頭蓋骨の形状の違いなどから、別種の原始的なイノシシとして分類すべきという意見もあります。

保護の課題

特に徳之島のリュウキュウイノシシは、森林の減少と狩猟圧により、環境省レッドリストで絶滅のおそれのある地域個体群(LP)に指定されています。

世界のイノシシ(Sus scrofa)の亜種

イノシシ(Sus scrofa)は、ヨーロッパからアジアまで広く分布し、地域ごとに異なる亜種に分化しています。現在、16以上の亜種が確認されています。

ヨーロッパのイノシシ

ドイツイノシシ(ヨーロッパイノシシ)

学名:Sus scrofa scrofa

英名:Central European boar / Northern Boar

- 分布:中欧から西欧

- 特徴:基本亜種。体が大きく、毛色は暗褐色

- たてがみ:アジア産ほど発達しない

リビアイノシシ(アナトリアイノシシ)

学名:Sus scrofa libycus

英名:Anatolian boar

- 分布:トルコ、中東

- 特徴:中型サイズ

イタリアイノシシ(マレンマイノシシ)

学名:Sus scrofa majori

英名:Maremman boar

- 分布:イタリア

- 特徴:地中海地域の亜種

サルジニアイノシシ

学名:Sus scrofa meridionalis

英名:Mediterranean Boar / Tyrrhenian boar

- 分布:スペイン、シチリア島、コルシカ島

- 特徴:たてがみを欠くことが特徴

アジアのイノシシ

マンシュウイノシシ(ウスリーイノシシ)

学名:Sus scrofa ussuricus

英名:Ussuri boar

- 分布:中国北東部、ロシア極東地域

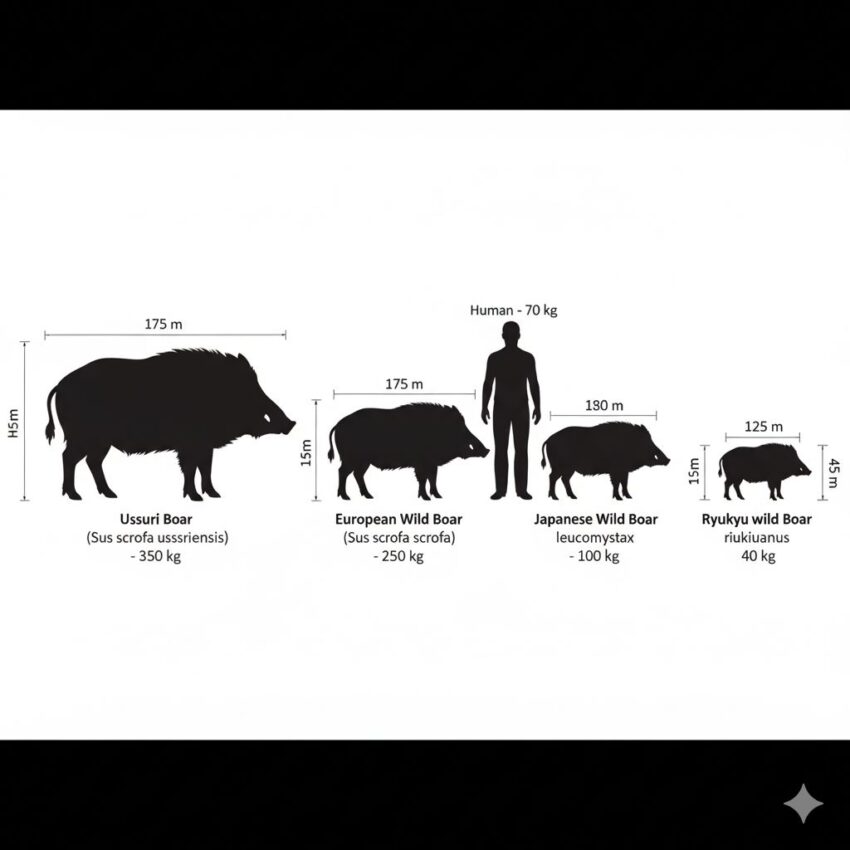

- 特徴:最大級のイノシシ。体重が300kg以上になることも

- 毛色:濃い茶褐色から黒色

世界最大級のイノシシ

ロシアのウスリー地方では、350kgにもなる個体が記録されています。これは北方に行くほど体が大きくなる「ベルクマンの法則」の典型例です

トランスバイカルイノシシ

学名:Sus scrofa sibiricus

英名:Trans-Baikal boar

- 分布:ロシアのバイカル湖周辺

- 特徴:亜種の中では最も小型

タイワンイノシシ

学名:Sus scrofa taivanus

英名:Formosan boar

- 分布:台湾

- 特徴:中型サイズ

キタシナイノシシ

学名:Sus scrofa moupinensis

英名:Northern Chinese boar

- 分布:中国北部

- 特徴:温帯地域に適応

スマトライノシシ

学名:Sus scrofa vittatus

英名:Banded pig

- 分布:スマトラ島

- 特徴:熱帯雨林に生息

地域ごとの体サイズの違い

イノシシは地理的連続変異が顕著で、以下のような傾向があります:

- 北方のものほど大きい(ベルクマンの法則)

- 西より東のものが大きい

- 大陸産より島のものが小さい(島嶼化現象)

体重の比較

- ロシア極東(ウスリー):最大350kg

- 中国北東部:最大300kg以上

- ヨーロッパ:100~200kg

- 日本本州:80~190kg

- 南西諸島:20~60kg

イノシシ属(Sus属)の他の種

イノシシ属には、イノシシ(Sus scrofa)以外にも、東南アジアに複数の種が存在します。

ヒゲイノシシ

学名:Sus barbatus

英名:Bearded pig

- 分布:マレー半島、スマトラ島、ボルネオ島

- 特徴:口角から耳にかけて長毛のひげがある

- 行動:季節的に大群で移動することで知られる

- サイズ:中型

大移動するイノシシ

ヒゲイノシシは、ボルネオ島で季節的に大群で移動することが知られています。先住民は川を渡るところで待ち伏せして捕獲していました。

スンダイボイノシシ

学名:Sus verrucosus

英名:Javan warty pig

- 分布:ジャワ島、スラウェシ島、フィリピン

- 特徴:頭部の両側に各3個のいぼがある

- 保護:生息地の減少により減少傾向

セレベスヒゲイノシシ

学名:Sus celebensis

英名:Celebes warty pig

- 分布:スラウェシ島とその属島

- 特徴:バビルサより個体数は多い

- 生息環境:熱帯雨林

フィリピンヒゲイノシシ

学名:Sus philippensis

英名:Philippine warty pig

- 分布:セブ島、ネグロス諸島

- 保護:個体数は減少傾向。森林伐採の影響

- 特徴:フィリピン固有種

コビトイノシシ

学名:Sus salvanius

英名:Pygmy hog

- 分布:インドのマナス野生生物保護区のみ

- 特徴:ノウサギ大の小形のイノシシ

- 保護:絶滅危惧種(EN)。イノシシ科の中で最も絶滅が心配される種

- サイズ:体長55~71cm、体重6.6~11.8kg

最小のイノシシ

コビトイノシシは、イノシシ科の中で最も小さく、ノウサギほどのサイズしかありません。生息地の破壊により、絶滅の危機に瀕しています。

アフリカのイノシシ科

イノシシ科は、アフリカ大陸に独自の進化を遂げた仲間たちが生息しています。これらはイノシシ属(Sus属)とは異なる属に分類されます。

イボイノシシ

学名:Phacochoerus aethiopicus / P. africanus

英名:Warthog

分布

- サハラ砂漠以南のアフリカ

- 主にサバンナに生息

特徴

- 体長:90~150cm

- 体重:オス 60~150kg / メス 45~75kg

- 特徴的ないぼ:目の下と牙の後ろに大きなこぶ状のいぼ

- 牙:オスは特に発達し、最長67cmの記録も

- 体色:灰褐色

- たてがみ:頭頂部から背にかけて黄色がかったたてがみ

- 足:日本のイノシシより長く、筋肉質

行動の特徴

- 地面を掘る際、前肢を折る独特の姿勢

- アードバーク(ツチブタ)の古い巣穴を利用

- 日中活動性が高い

いぼの正体

イボイノシシの名前の由来となっているいぼは、厚い皮膚と軟骨でできていて、オスで約15cmにもなります。これは闘争時の防御に役立つと考えられています。

分類の議論

イボイノシシ属は従来1種とされていましたが、最近の研究では歯式の違いと生息域の違いから、サバクイボイノシシを別種として2種に分類する研究者もいます。

カワイノシシ属

カワイノシシ

学名:Potamochoerus larvatus

英名:Bushpig

- 分布:サハラ砂漠以南のアフリカ、マダガスカル

- 特徴:森林や藪地に生息

- 行動:夜行性

アカカワイノシシ

学名:Potamochoerus porcus

英名:Red river hog

- 分布:サハラ砂漠以南の西アフリカ

- 特徴:美しい赤褐色の毛色

- サイズ:やや小形

- 生息環境:熱帯雨林

カラフルなイノシシ

アカカワイノシシは、イノシシ科の中で最も色鮮やかな種の一つです。鮮やかな赤褐色の体と白い顔の模様が特徴的です。

モリイノシシ

学名:Hylochoerus meinertzhageni

英名:Giant forest hog

- 分布:赤道アフリカの森林

- 特徴:イノシシ科最大種。目の下に皮膚の膨らみ

- 体重:最大275kg

- 行動:群れで生活

バビルサ

学名:Babyrousa属(3種)

英名:Babirusa

バビルサとは

バビルサは、マレー語とインドネシア語で「バビ(ブタ)」+「ルサ(シカ)」を意味する、インドネシアの珍獣です。

分布

- スラウェシ島とその周辺の島々(固有種)

種の分類

- セレベスバビルサ(Babyrousa celebensis):スラウェシ島

- トギアンバビルサ(B. togeanensis):トギアン諸島

- バビルサ(B. babyrussa):スラ諸島およびブル島

驚異的な特徴

- 体長:85~110cm

- 体重:オス 43~100kg / メス 38~82kg

- 体毛:ほとんど体毛がない

- 牙の異常な生え方:オスの上顎犬歯が鼻と目の間の皮膚を突き破って上へ伸びる

- 牙の長さ:最長30cm

世界一トリッキーな牙

バビルサの上顎の牙は、鼻の中間部分から突き出し、頭に向かってそり上がります。この牙は武器としては役立たず、装飾的なものと考えられています。

牙の謎

バビルサの牙が何のために存在するのか、実はよくわかっていません。メスをめぐるオス同士の闘争に関係しているのではないかと考えられていますが、実際の戦いでは使われず、後肢で立ち上がって取っ組み合うだけです。

その他の特徴

- 捕食者の少ない環境:子供には縞模様がない

- ルーティングをしない:吻鼻骨が発達しておらず、土を掘り返す行動を見せない

保護状況

- 絶滅危惧Ⅱ類(VU)

- 個体数は減少傾向

- 日本では飼育されていない

イノシシの分布マップ

世界の分布

イノシシ(Sus scrofa)は、もともとユーラシア大陸とアフリカ北部に分布していましたが、現在では世界中に広がっています。

原生分布

- ヨーロッパ

- アジア(中東からロシア極東、東南アジアまで)

- アフリカ北部

導入された地域

- アメリカ大陸(北米、南米)

- オーストラリア

- ニュージーランド

- 各地の島々

世界に広がった理由

人間によって家畜化されたブタが野生化し、世界中に分布を広げました。アメリカのアラバマ州では470kgの巨大イノシシが発見されています。

日本の分布と北限の変化

ニホンイノシシの分布

- 本州(宮城県・新潟県以南)

- 四国

- 九州

- 対馬

- 五島列島

リュウキュウイノシシの分布

- 奄美群島

- 沖縄本島

- 八重山諸島

北限の変化 イノシシは冬眠をしないため、寒い地域の分布は少なかったのですが、温暖化に伴い、年々分布の北限が広がっている傾向があります。

過去の記録 東北地方には明治時代までイノシシが生息していましたが、豚コレラの蔓延が原因で絶滅したとする見方が強いです。

イノシシ科の進化と系統

イノシシ科の起源

イノシシ科は、新生代の漸新世から中新世にかけて進化してきました。

進化の歴史

- 漸新世:エンテロドン科が先んじて繁栄

- 中新世:イノシシ科とペッカリー科が台頭

- 中新世前期:アフリカ大陸へ進出

- 現代:5属9~13種が繁栄

ペッカリー科との関係

- ペッカリー科:主に新大陸(アメリカ大陸)に分布

- イノシシ科:旧世界(ユーラシア、アフリカ)に割拠

人類との共存

イノシシの化石は、初期人類の化石とともに多数出土しています。ラエトリやオモの遺跡からは、100万年以上前からイノシシと人類が同じ地域で暮らしていた証拠が見つかっています。

イノシシ科の特徴

イノシシ科に共通する特徴は以下の通りです:

形態的特徴

- 鼻端が円盤状

- 蹄の数は4本(着地するのは中指と薬指の2本)

- 犬歯が牙状に発達

- 臼歯は丘歯(雑食性に適応)

- 胃は単胃(反芻しない)

感覚器官

- 嗅覚:非常に鋭敏

- 視野:約310度の広い視野

- 聴覚:超音波も聞き取れる

- 視力:比較的弱い

絶滅危機種と保護の課題

イノシシ科の中には、絶滅の危機に瀕している種もあります。

絶滅危惧種

絶滅危惧IA類(CR)

- 該当なし(現時点)

絶滅危惧IB類(EN)

- コビトイノシシ:生息地が極めて限定的

絶滅危惧II類(VU)

- バビルサ属(3種すべて)

- フィリピンヒゲイノシシ

地域個体群(LP)

- 徳之島のリュウキュウイノシシ:日本の環境省レッドリスト

減少の原因

生息地の破壊

- 森林伐採

- 農地開発

- 都市化

狩猟圧

- 過度な狩猟

- 密猟

外来種との競合

- 生態系の撹乱

- 交雑による遺伝的撹乱

保護の取り組み

生息地保護

- 国立公園や保護区の設定

- 森林の保全と再生

個体数管理

- 適切な狩猟規制

- モニタリング調査

繁殖プログラム

- 動物園での飼育繁殖

- 野生への再導入プログラム

研究と啓発

- 生態調査の推進

- 保護の重要性の啓発

バランスが大切

イノシシは、農作物被害を起こす「害獣」として駆除される一方で、一部の種は絶滅の危機に瀕しています。適切な管理とバランスが必要です。

よくある質問(Q&A)

Q1: 日本のイノシシは何種類いるの?

A: 日本には2つの亜種が生息しています。本州・四国・九州に分布するニホンイノシシと、南西諸島に分布するリュウキュウイノシシです。両者は同じイノシシ(Sus scrofa)の亜種ですが、体の大きさや繁殖回数などに違いがあります。

Q2: 世界で最も大きいイノシシは?

A: ロシア極東地域や中国北東部に生息するマンシュウイノシシ(ウスリーイノシシ)が最大で、体重が300kg以上、最大で350kgにもなります。また、アメリカのアラバマ州では470kgの巨大個体も捕獲されています。これは北方ほど体が大きくなる「ベルクマンの法則」によるものです。

Q3: リュウキュウイノシシはなぜ小さいの?

A: 主に2つの理由があります。①ベルクマンの法則:温暖な地域では体を小さくする方が有利。②島嶼化現象:島に住む生き物は、限られた資源で生き残るために体を小さくする傾向があります。リュウキュウイノシシは、ニホンイノシシの約半分のサイズです。

Q4: バビルサの牙はなぜあんな形をしているの?

A: 実は、牙の存在理由はよくわかっていません。オスにしか生えないことから、メスをめぐる闘争やアピールに関係していると考えられていますが、実際の戦いでは使われません。牙は武器としては脆く、装飾的なものと考えられています。動物界の大きな謎の一つです。

Q5: イボイノシシの「いぼ」は何のためにあるの?

A: 目の下と牙の後ろにある大きないぼは、厚い皮膚と軟骨でできており、特にオスで発達します(約15cm)。闘争時に相手の牙から顔を守る防御の役割を果たしていると考えられています。まさに自然の「防具」です。

Q6: イノシシとブタの違いは?

A: イノシシとブタは生物学的に同じ種(Sus scrofa)です。ブタはイノシシを約1万年前に家畜化したもので、学名も「Sus scrofa domesticus」と同じです。違いは、長年の品種改良により、ブタは温和な性格、短い鼻、垂れた耳、巻いた尾などの特徴を持つようになった点です。

Q7: 日本でバビルサは見られる?

A: 残念ながら、日本ではバビルサは飼育されていません。バビルサはインドネシアのスラウェシ島とその周辺の固有種で、絶滅危惧種に指定されています。見るためには、インドネシアの動物園や野生の生息地を訪れる必要があります。

Q8: イノシシの亜種はどうやって見分けるの?

A: 主な見分け方は、①体のサイズ、②毛色、③生息地、④牙の大きさ、⑤たてがみの有無などです。ただし、亜種間の違いは微妙で、専門家でも判断が難しい場合があります。DNAを調べることで、より正確に識別できます。

Q9: イノシシ科で最も絶滅の危機に瀕しているのは?

A: コビトイノシシです。インドのマナス野生生物保護区にのみ生息し、体長55~71cm、体重6.6~11.8kgとノウサギほどのサイズしかありません。生息地の破壊により、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストで**絶滅危惧IB類(EN)**に指定されています。

Q10: イノシシの子供の縞模様はいつ消える?

A: 生まれたばかりのイノシシの子供(ウリボウ)には、白やベージュ色の縞模様があります。この模様は生後3ヶ月頃から薄くなり始め、生後4~6ヶ月頃には消えます。ただし、バビルサには縞模様がありません。これは捕食者の少ない環境に適応した結果と考えられています。

まとめ:イノシシの多様性を理解する

イノシシの仲間は、世界中に多様な種と亜種が存在し、それぞれの環境に適応して進化してきました。

イノシシ科の多様性

日本

- ニホンイノシシ(本州以南)

- リュウキュウイノシシ(南西諸島)

ユーラシア

- イノシシ(16以上の亜種)

- ヒゲイノシシ、スンダイボイノシシなど

アフリカ

- イボイノシシ

- カワイノシシ、アカカワイノシシ

- モリイノシシ

インドネシア

- バビルサ(3種)

- 各種固有のイノシシ

保護と共存

イノシシの仲間たちは、以下のような課題に直面しています:

減少している種

- コビトイノシシ(絶滅危惧IB類)

- バビルサ属(絶滅危惧II類)

- フィリピンヒゲイノシシ(絶滅危惧II類)

- 徳之島のリュウキュウイノシシ(地域個体群)

増加している種

- 日本のニホンイノシシ(農業被害の増加)

- 野生化したブタ(世界各地で問題化)

必要なアプローチ

- 生息地の保全:森林保護と適切な管理

- 適切な個体数管理:農業被害と保護のバランス

- 遺伝的多様性の保護:亜種の特性を守る

- 国際協力:絶滅危惧種の保護プログラム

- 教育と啓発:イノシシの多様性と重要性の理解

私たちにできること

知識を深める

- イノシシの生態と多様性を学ぶ

- 各地域の固有種を理解する

適切な行動

- 野生動物との適切な距離を保つ

- 餌付けをしない

- ゴミの適切な処理

保護活動の支援

- 自然保護団体への支援

- 地域の保護活動への参加

消費者としての選択

- 持続可能な方法で生産された食品の選択

- ジビエ利用の理解と適切な消費

関連情報

イノシシについてもっと知りたい方へ

- イノシシと豚の違い|家畜化の歴史と動物福祉

- イノシシ出没マップ|最新情報と対策

- イノシシの生態完全ガイド|習性・食性・寿命まで

動物保護について学ぶ

参考文献

本記事は、以下の信頼できる情報源に基づいて作成されています。

学術資料

研究機関

教育機関・動物園

その他

- 琉球新報「沖縄のイノシシが小さいワケ知ってる?」

- イノホイ「イノシシの生態・行動を詳しく解説」

- Mammal Species of the World (3rd edition, 2005)

記事の視点について

この記事は、イノシシの種類と多様性を科学的に解説しつつ、絶滅危惧種の保護と野生動物との適切な共存の両方を考えることを目的としています。

イノシシの仲間たちは、それぞれの地域で独自の進化を遂げてきました。一部の種は絶滅の危機に瀕している一方で、別の地域では個体数が増加し、人間との軋轢が生じています。

この複雑な状況を理解し、科学的知識に基づいた適切な対応を考えることが、野生動物との共存には欠かせません。