近年、都市部でも目撃されるようになったイノシシ。しかし、その生態について正確に理解している人は少ないのが現状です。「イノシシは夜行性」「攻撃的な動物」といった誤解も多く見られます。

この記事では、イノシシの寿命から繁殖、食性、社会構造まで、科学的根拠に基づいた正確な情報を網羅的に解説します。野生動物管理や農業被害対策に関わる方はもちろん、イノシシについて深く知りたい一般の方にも役立つ内容となっています。

この記事でわかること

- イノシシの正確な寿命と成長過程

- 繁殖サイクルと子育ての実態

- 季節ごとの行動パターンと食性

- 驚異的な身体能力と感覚機能

- 群れの社会構造とコミュニケーション方法

イノシシの基本情報と身体的特徴

分類学上の位置づけ

イノシシ(学名:Sus scrofa)は、哺乳綱偶蹄目イノシシ科に属する大型哺乳類です。世界中に広く分布しており、約16の亜種が確認されています。

日本には以下の2亜種が生息しています:

| 亜種名 | 学名 | 分布域 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ニホンイノシシ | Sus scrofa leucomystax | 本州・四国・九州 | 体重70~150kg、寒冷地適応 |

| リュウキュウイノシシ | Sus scrofa riukiuanus | 奄美大島・徳之島・沖縄本島 | 体重30~60kg、小型・黒っぽい |

専門家コメント

「日本のイノシシは氷河期の遺存種で、大陸のイノシシとは約50万年前に分岐したと考えられています」(森林総合研究所)

体の構造と特徴

イノシシの体は、野生環境での生存に特化した特徴を持っています。

主要な身体的特徴

- 体長:110~170cm(成獣)

- 肩高:60~90cm

- 体重:オス70~150kg、メス50~100kg

- 体色:灰褐色から黒褐色(個体差あり)

- 剛毛:長く硬い毛が全身を覆う

特徴的な身体構造

- くさび形の頭部:地面を掘り起こすのに最適化

- 強靭な首の筋肉:50kg以上の物を持ち上げる力

- 発達した犬歯:オスは15~20cmに達する牙(武器・威嚇用)

- 四肢の構造:4本の蹄(第3・4指が発達、第2・5指は退化)

- 厚い皮膚:首回りは特に厚く、戦闘時の防御に有効

豆知識

イノシシの鼻先には豊富な触覚受容体があり、土の中のミミズや昆虫を正確に探し当てることができます。

寿命と成長過程

野生と飼育下での寿命

イノシシの寿命は生息環境によって大きく異なります。

環境別の平均寿命

| 環境 | 平均寿命 | 最長寿命 |

|---|---|---|

| 野生下 | 4~6年 | 10~15年 |

| 飼育下 | 15~20年 | 27年(記録) |

野生下での実際の寿命が短い理由:

- 捕食者(クマ、オオカミ)による捕食

- 狩猟による死亡

- 病気や寄生虫

- 栄養不足

- 厳しい気候条件

研究データ

「標識調査によると、野生イノシシの約60%は3歳未満で死亡しています。5歳以上生存する個体は全体の10%程度です」(農林水産省『鳥獣関係統計』より)

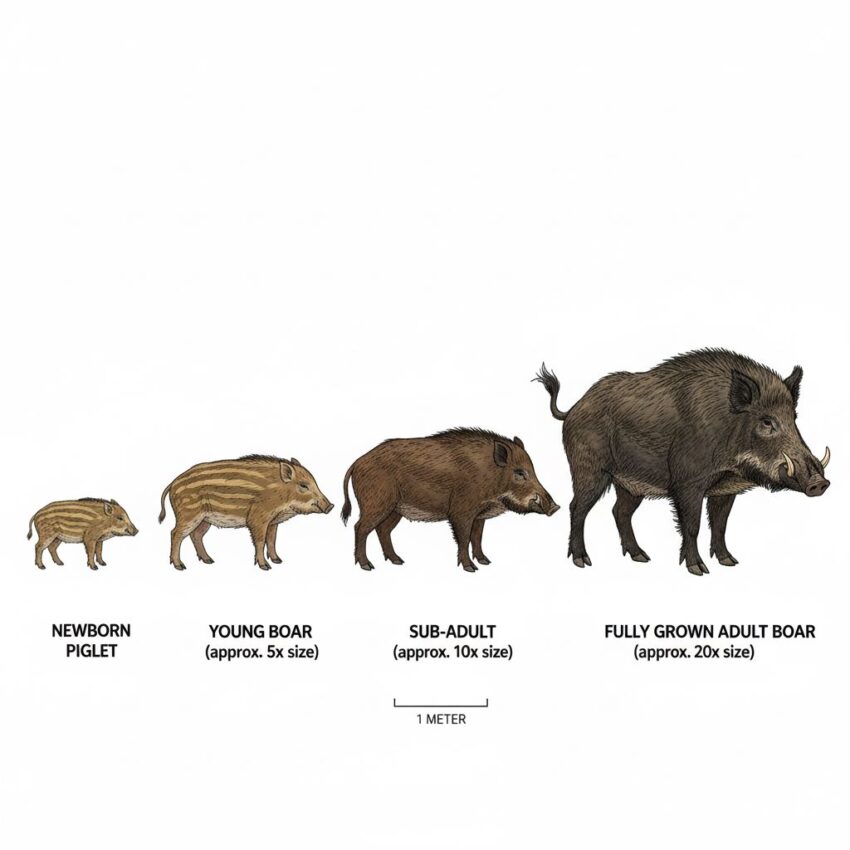

成長段階と特徴

イノシシの成長は明確な段階に区分されます。

1. ウリボウ期(生後0~3ヶ月)

- 特徴:背中に黄土色の縦縞模様(瓜の模様に似ている)

- 体重:600g~5kg

- 行動:常に母親と行動を共にする

- 食性:母乳→徐々に固形物へ移行

縞模様の役割:森林の木漏れ日に紛れる保護色効果

2. 若獣期(生後3ヶ月~1年)

- 特徴:縞模様が徐々に消失、体毛が濃くなる

- 体重:5kg~30kg

- 行動:母親の群れで社会性を学ぶ

- 食性:雑食性が確立

3. 亜成獣期(1~2歳)

- 特徴:ほぼ成獣の体型、オスは牙が発達開始

- 体重:30kg~60kg

- 行動:オスは群れを離れ始める

- 性成熟:メスは1.5歳で繁殖可能に

4. 成獣期(2歳以降)

- 特徴:完全な成獣の体格と行動パターン

- 体重:オス70~150kg、メス50~100kg

- 行動:繁殖行動が本格化

- 社会的地位:群れ内の序列が確立

成長速度の表

| 年齢 | 体重(平均) | 主な発達 |

|---|---|---|

| 出生時 | 600g | 縞模様あり |

| 3ヶ月 | 5kg | 離乳完了 |

| 6ヶ月 | 15kg | 縞模様消失 |

| 1歳 | 30kg | 若獣 |

| 2歳 | 60kg | 性成熟 |

| 3歳以上 | 70~150kg | 完全な成獣 |

繁殖と子育ての実態

繁殖サイクル

イノシシの繁殖には明確な季節性があります。

年間繁殖スケジュール

- 発情期:11月~2月(ピーク:12月~1月)

- 妊娠期間:114~120日(約4ヶ月)

- 出産期:3月~5月(ピーク:4月)

発情期の特徴

成熟したメスは18~24日周期で発情を繰り返します。発情期間は2~3日と短く、この間にオスとの交配が行われます。

オスの行動変化:

- 単独行動から活発な移動へ

- メスの群れを探索

- 他のオスとの激しい闘争

- 食事量の減少(体重が20~30%減少)

観察ポイント

「発情期のオスは口から泡を出し、強い臭いを発します。これはメスへのアピールと縄張り主張の両方の意味があります」

参考:日本野生動物医学会誌

妊娠と出産

妊娠期の特徴

- 妊娠期間:114~120日(平均116日)

- 出産場所:藪の中に草や枝で作った営巣

- 産子数:4~6頭(初産は2~3頭、経産は6~8頭も)

営巣行動

出産の1~2週間前から、母イノシシは以下の行動を開始:

- 安全な場所の選定(人目につかない藪の奥)

- 草、枝、落ち葉を集める

- 直径1~2mのドーム状の巣を作る

- 巣の中に柔らかい草を敷き詰める

出産時の様子

- 所要時間:2~4時間

- 出産間隔:10~20分ごとに1頭ずつ

- 子の特徴:目は開いた状態で生まれる(早成性)

- 初乳:出産直後から授乳開始

参考:京都大学野生動物研究センター『Annual Report』

ウリボウの成長と母親の子育て

授乳期(生後0~3ヶ月)

母イノシシは非常に献身的に子育てを行います。

授乳の特徴:

- 授乳回数:1日8~12回

- 授乳時間:1回3~5分

- 離乳時期:生後2.5~3ヶ月

母親の保護行動

- 警戒性の向上:人や捕食者に対して攻撃的に

- 群れの維持:子を常に視界に入れる

- 授乳の合図:特定の鳴き声で子を呼ぶ

- 危険時の対応:突進して敵を追い払う

⚠️ 重要な注意点

子連れのイノシシは非常に危険です。 ウリボウを見かけても絶対に近づかず、静かにその場を離れてください。母親が近くにいる可能性が高く、子を守るため攻撃してくることがあります。

子の社会化学習

生後1ヶ月頃から、子イノシシは以下を学びます:

- 食べられる植物の見分け方

- 掘り起こしの技術

- 危険の察知方法

- 群れ内のコミュニケーション

- 他個体との序列関係

独立の時期

- メス:多くは母親の群れに残る(生涯)

- オス:1~1.5歳で群れを離れる(独立)

社会構造と群れの仕組み

母系グループの構成

イノシシは母系社会を形成する動物です。

典型的な群れの構成

- 成熟したメス1~3頭(姉妹や母娘の関係)

- その年生まれの子(ウリボウ)4~15頭

- 前年生まれの若獣(特にメス)2~8頭

- 平均群れサイズ:8~15頭

群れの特徴

- リーダー:最年長で経験豊富なメスが先導

- 協力関係:共同での子育てや警戒

- 行動の同調:採食、移動、休息を同時に行う

- 縄張り意識:特定の行動圏を維持

研究知見

「GPS首輪による追跡調査では、母系グループの行動圏は重複することが確認されています。特に血縁関係のある群れ同士は、友好的に共存することが多いです」(兵庫県立大学・環境動物学研究室)

オスの単独生活

オスの社会構造

- 1歳まで:母親の群れで生活

- 1~2歳:群れを離れ、単独または若いオス同士の小グループ

- 3歳以降:完全な単独生活

繁殖期以外のオスの行動

- 広範囲を移動(メスの2~3倍の行動圏)

- 他のオスとの接触を避ける

- 採食中心の生活

- 定まった休息場所を持つ

繁殖期のオス間闘争

発情したメスをめぐって、オス同士は激しく争います:

- 闘争方法:牙を使った突進と押し合い

- 怪我:肩や首に深い傷を負うことも

- 序列:体の大きさと牙の長さで決まる

- 優位オス:複数のメスと交配の機会を得る

参考:日本生態学会誌

コミュニケーションと序列

音声コミュニケーション

イノシシは多様な鳴き声でコミュニケーションを取ります:

| 状況 | 鳴き声 | 意味 |

|---|---|---|

| 平常時 | グルグル、ウーウー | 仲間への位置確認 |

| 警戒時 | ブッブッ(短く鋭い) | 危険の警告 |

| 威嚇時 | グワーッ(大声) | 敵への威嚇 |

| 子の呼び声 | キーキー(高音) | 助けを求める |

| 授乳の合図 | グゥグゥ(柔らかい) | 子を呼ぶ |

その他のコミュニケーション

- 嗅覚マーキング:尿や臭腺分泌物で情報伝達

- 視覚的合図:耳や尾の位置で感情表現

- 接触行動:鼻をこすり合わせる挨拶行動

食性と採食行動の詳細

雑食性の実態

イノシシは日和見的雑食動物で、環境や季節に応じて柔軟に食べ物を変えます。

食性の内訳(年間平均)

- 植物質:約75~85%

- 堅果類(ドングリ、クリ等)

- 根茎類(ヤマイモ、球根等)

- 農作物(イネ、イモ類、トウモロコシ等)

- 果実類(ヤマモモ、キイチゴ等)

- 動物質:約15~25%

- 昆虫類(カブトムシ幼虫、コガネムシ幼虫)

- ミミズ、カタツムリ

- 小型哺乳類(ネズミ等)

- 両生類、爬虫類

- 鳥の卵、雛

- 腐肉(シカやイノシシの死骸)

専門家の見解

「イノシシの胃内容物分析から、1日に数十種類もの多様な植物を採食していることが判明しています。非常に多様な食性を持つ動物です」(農業・食品産業技術総合研究機構)

季節による食べ物の変化

イノシシの食性は季節によって劇的に変化します。

春(3~5月)

主な食べ物:

- タケノコ、ワラビなどの新芽

- 土壌中の昆虫(活動再開)

- 冬を越した根茎類

- 田植え前の水田の雑草

特徴:タンパク質需要が高まる時期(出産・授乳のため)

夏(6~8月)

主な食べ物:

- 草本類の葉や茎

- 農作物(トウモロコシ、スイカ等)

- 昆虫類(大量発生)

- 小動物(ネズミ、ヘビ等)

特徴:採食時間が長い(栄養価が低いため量を摂取)

秋(9~11月)

主な食べ物:

- ドングリ類(コナラ、クヌギ、シイ、カシ等)

- クリ

- 農作物(イネ、サツマイモ等)

- キノコ類

特徴:最も食べ物が豊富(冬と繁殖期に備えて体重を30~40%増加)

冬(12~2月)

主な食べ物:

- 残存する堅果類(地中から掘り出す)

- 常緑樹の葉(シキミ、アオキ等)

- 根茎類(掘り起こし)

- 腐肉(動物の死骸)

特徴:食料が最も少ない厳しい時期(蓄えた脂肪で乗り切る)

参考:日本森林学会誌

ルーティング(掘り起こし)行動

イノシシの最も特徴的な採食行動がルーティングです。

掘り起こしの技術

- 嗅覚で探索:地中の食べ物を匂いで探知

- 鼻先で掘る:強靭な鼻と首の筋肉で土を掘り返す

- 深さ:通常10~30cm(最大50cm以上)

- 広さ:数平方メートルに及ぶことも

掘り起こしで得られる食べ物

- ミミズ、昆虫の幼虫

- 球根、塊茎

- 埋まったドングリ

- 竹の地下茎

- カエル、サンショウウオ

環境への影響

掘り起こしは以下の生態学的効果をもたらします:

- 正の影響:土壌の攪拌により植物の発芽促進

- 負の影響:過度な掘り起こしによる土壌流出、植生破壊

- 農業被害:農地の掘り起こしによる作物の損傷

最新研究

「イノシシのルーティング行動は森林の種子散布にも関与しており、ドングリを掘り出す際に一部を移動させることで、樹木の更新に貢献している可能性があります」(東京大学農学生命科学研究科)

生活パターンと行動圏

日周活動パターン

「イノシシは夜行性」は誤解

一般に夜行性と思われがちですが、実際は薄明薄暮性から昼夜活動性です。

実際の活動パターン

- 本来の活動時間:早朝(4~7時)と夕方(17~20時)に活発

- 昼間の活動:人間の影響が少ない地域では日中も活動

- 夜間の活動:人間活動を避けて夜間中心になることも

活動時間に影響する要因

- 人間活動:人が多い地域→夜間活動にシフト

- 気温:夏は涼しい時間帯、冬は暖かい日中に活動

- 食べ物:採食に適した時間帯に合わせる

- 繁殖期:オスは昼夜を問わず活動

参考:Wildlife Biology誌(国際野生生物学会)

自動撮影カメラによる活動記録

季節別の活動ピーク時刻(調査地:兵庫県森林地帯):

| 季節 | 早朝ピーク | 夕方ピーク | 夜間活動率 |

|---|---|---|---|

| 春 | 5:00~7:00 | 18:00~20:00 | 35% |

| 夏 | 4:30~6:30 | 19:00~21:00 | 45% |

| 秋 | 5:30~7:30 | 17:00~19:00 | 40% |

| 冬 | 6:00~8:00 | 16:30~18:30 | 30% |

休息場所と寝床

休息場所の選択

イノシシは日中や活動の合間に休息を取ります:

- 場所:藪の中、倒木の下、岩陰

- 特徴:見通しが悪く、人目につかない場所

- 複数利用:同じ群れで数頭が寄り添って休息

季節による寝床の違い

- 夏:風通しの良い木陰、沢沿いの涼しい場所

- 冬:南向きの斜面、枯れ草を敷いた温かい寝床

観察記録

「冬季の寝床には厚さ30cm以上の枯れ草や落ち葉が敷かれ、断熱効果を持つことが確認されています」(岐阜大学応用生物科学部)

生息環境と行動圏

好む環境

イノシシは以下の条件が揃った環境を好みます:

- 食べ物が豊富:堅果類のある広葉樹林

- 水場が近い:飲水と泥浴びのため

- 隠れ場所:藪や草地

- 安全性:人間の侵入が少ない

環境タイプ別の生息密度

- 奥山林:0.5~2頭/km²

- 里山林:2~5頭/km²

- 農地周辺:3~8頭/km²(食べ物が豊富)

行動圏の広さ

行動圏(生活に必要な範囲)は性別と季節で異なります:

メスの群れの行動圏

- 春~夏:50~150ha(出産・子育て期)

- 秋~冬:100~300ha(採食・繁殖期)

- 特徴:比較的固定的

オスの行動圏

- 通常期:200~600ha

- 繁殖期:500~1,500ha(メスを探して大移動)

- 特徴:メスの2~3倍広い

行動圏の重複

- 母系の異なる群れ同士でも行動圏は重複

- 重要な採食場所(ドングリの豊富な場所等)は共有

- 直接的な争いは少なく、時間をずらして利用

身体能力と優れた感覚機能

驚異的な身体能力

イノシシは見た目以上に高い身体能力を持っています。

走行能力

- 最高速度:時速45~50km

- 持続速度:時速30km程度を数百m維持可能

- 加速力:静止状態から一瞬で全速力に

- 特徴:短距離走に特化、長距離は苦手

人間との比較

- ウサイン・ボルトの最高速度:時速37.58km

- イノシシの方が速い!

⚠️ 安全情報

イノシシに遭遇して追いかけられた場合、走って逃げることは不可能です。木に登る、車や建物に逃げ込むなど、別の方法で身を守ってください。

跳躍能力

- 垂直跳び:約1~1.2m

- 幅跳び:約2~3m

- 実用例:1m程度の柵は簡単に飛び越える

イノシシ対策の柵の高さ

- 最低でも1.5m以上

- ネットとの組み合わせが効果的

泳ぎの能力

意外にも、イノシシは優秀な泳ぎ手です:

- 川や海を泳いで移動可能

- 数km以上泳ぐことも確認されている

- 島への分布拡大は泳いで渡った可能性

泳ぎの特徴

- 犬かきのような泳法

- 頭を水面上に出して泳ぐ

- 流れの速い川も渡れる

鼻の力

イノシシの最大の武器は強靭な鼻と首の筋肉です:

- 持ち上げる力:50kg以上

- 掘る力:硬い土でも深く掘り進める

- 押す力:大人を簡単に転倒させる

実用例

- 大きな石を動かす

- 重いゴミ箱を倒す

- 柵を押し倒す

- 地中50cm以上掘り進む

優れた感覚機能

嗅覚(最も発達)

イノシシの嗅覚は犬に匹敵するほど優れています。

嗅覚の特徴

- 嗅覚受容体:約1,000種類

- 人間の数千倍の感度

- 地中の食べ物を正確に探知

- 数百m離れた個体の臭いを識別

嗅覚の利用

- 食べ物の探索(地中の昆虫やドングリ)

- 仲間の識別(個体識別)

- 危険の察知(人間や捕食者の接近)

- 繁殖相手の探索(フェロモン検知)

聴覚(非常に優れる)

- 可聴域:人間の約2倍(超音波も聞こえる)

- 方向識別:音源の正確な特定が可能

- 敏感性:小さな物音も逃さない

聴覚による行動

- 200m以上離れた人の足音を察知

- 危険な音(犬の鳴き声、車のエンジン音)に敏感

- 子の鳴き声をすぐに識別

対策への応用

「ラジオや花火などの音による追い払いは短期的には有効ですが、イノシシは学習能力が高く、危険でないと判断すると慣れてしまいます」(農業・食品産業技術総合研究機構)

視覚(比較的弱い)

意外にも、イノシシの視力はあまり良くありません。

視覚の特徴

- 視力:推定0.1以下

- 色覚:限定的(赤系統の識別が苦手)

- 動体視力:比較的良好

- 暗視能力:ある程度可能

視覚の制限

- 遠くの静止物体は見えにくい

- 細かい判別は困難

- 主に動きで対象を認識

対策への示唆

- 静止していれば気づかれにくい

- しかし匂いや音で察知されるため、絶対ではない

高い学習能力と知能

イノシシは高い認知能力を持つことが研究で明らかになっています。

知能の証拠

- 道具の理解:罠の仕組みを学習し回避

- 記憶力:食べ物の場所を長期間記憶

- 社会学習:他個体の行動を見て学ぶ

- 問題解決:複雑な状況で最適な行動を選択

- 慣れ:危険でないものに対する恐怖の消失

学習の実例

- 電気柵:最初は触って驚くが、切れていると学習すると侵入

- 捕獲罠:一度捕まりかけた個体は二度と近づかない

- 農作物:美味しい作物の場所を記憶し繰り返し訪問

- 人間の行動:農家の行動パターンを学習し、不在時に侵入

参考:Animal Cognition誌(国際動物認知学会)

管理の課題

「イノシシの高い学習能力は、被害対策を困難にしています。対策は常に変化させる必要があり、一度効果があった方法でも時間とともに無効になることがあります」(森林総合研究所)

特徴的な行動パターン

ぬた場(泥浴び)の重要性

ぬた場とは、イノシシが泥浴びをする水たまりや湿地のことです。

泥浴びの目的

- 体温調節(最重要)

- イノシシは汗腺が未発達

- 泥で体を冷やす

- 特に夏場に頻繁に利用

- 寄生虫対策

- ダニやノミを泥で覆って窒息させる

- 乾いた泥が剥がれる際に寄生虫も除去

- 皮膚の保護

- 泥の層が日焼けから守る

- 昆虫の刺咬から防御

- 臭い付け

- 泥浴び後に樹木に体をこすりつける

- 縄張りマーキングの一環

ぬた場の特徴

- 場所:沢沿い、湿地、水たまり

- 大きさ:直径1~3m、深さ10~30cm

- 利用頻度:夏季は毎日、冬季は少ない

- 共同利用:複数の個体・群れが同じぬた場を使用

参考:日本野生動物医学会誌

こすり木

ぬた場の近くにはこすり木と呼ばれる樹木があります:

- 泥浴び後に体をこすりつける

- 樹皮が剥がれ、高さ50~100cmの範囲が滑らか

- 剛毛が付着している

- イノシシの存在を示す重要な痕跡

生態学的意義

「ぬた場は多くの動物が利用する生物多様性のホットスポットです。水鳥、両生類、昆虫など、多様な生物の生息場所となっています」(東京農業大学)

巣作りと寝床の構築

イノシシは目的に応じて異なる巣を作ります。

出産用の営巣

特徴

- 構造:ドーム状の精巧な巣

- 材料:草、枝、落ち葉

- 大きさ:直径1~2m、高さ0.5~1m

- 内部:柔らかい草を厚く敷き詰める

- 場所:藪の奥の人目につかない場所

建設過程

- 安全な場所の選定

- 周囲の草や枝を集める

- ドーム状に組み上げる

- 入口を1つだけ残す

- 内部に柔らかい素材を敷く

休息用の寝床

特徴

- 構造:簡易的な敷物

- 材料:枯れ草、落ち葉

- 頻度:毎日新しく作ることも

- 共同利用:群れで寄り添って休む

マーキング行動

イノシシは様々な方法で縄張りや個体情報を伝達します。

マーキングの方法

- 尿マーキング

- 特定の場所に繰り返し排尿

- 個体識別情報を含む

- 特にオスの繁殖期に活発

- 臭腺マーキング

- 眼の下の臭腺から分泌物

- 樹木にこすりつける

- 縄張り主張の意味

- 視覚的マーキング

- 樹皮を牙で削る

- 地面を掘り起こす

- 排泄物の放置

- こすり木マーキング

- 泥浴び後の体のこすりつけ

- 複数個体の情報が蓄積

参考:Journal of Mammalogy(米国哺乳類学会)

鳴き声とコミュニケーション

イノシシは豊かな音声コミュニケーションを持ちます。

主な鳴き声と意味

- グルグル、ウーウー(低く柔らかい)

- 平常時の鳴き声

- 仲間との位置確認

- 「ここにいるよ」の合図

- ブッ、ブッ、ブッ(短く鋭い)

- 警戒時の鳴き声

- 危険を察知した合図

- 群れ全体が警戒態勢に

- グワーッ、ギャーッ(大声)

- 威嚇・攻撃時

- 激しい闘争中

- 非常に危険な状態

- キーキー、キュイキュイ(高音)

- 子イノシシの鳴き声

- 助けを求める

- 母親がすぐに反応

- グゥグゥ(柔らかく静か)

- 授乳時の母親の呼び声

- 子を安心させる

- 親子の絆を深める

音声以外のコミュニケーション

- 歯ぎしり:威嚇、不快感

- 鼻息:興奮、警戒

- 体臭:個体識別、繁殖状態の情報

- 姿勢:優劣関係の表現

観察ポイント

「野外でブッブッという警戒音を聞いたら、イノシシがすぐ近くにいます。静かにその場を離れ、絶対に近づかないでください」

季節による行動変化

イノシシの生活は季節によって大きく変化します。

春(3~5月):出産と子育ての季節

この時期の特徴

- 主な活動:出産、子育て

- 食べ物:タケノコ、新芽、昆虫

- 行動圏:縮小(子育てのため)

- 警戒心:非常に高い(子連れのため)

メスの行動

- 出産前に営巣を作る

- 出産後2週間は巣から離れない

- 頻繁な授乳(1日8~12回)

- 子を連れて徐々に行動範囲を拡大

オスの行動

- 繁殖期の疲労から回復

- 積極的に採食して体重回復

- 単独生活を継続

注意点 ⚠️ この時期は特に危険! 子連れの母イノシシは非常に攻撃的です。ウリボウを見かけても絶対に近づかず、母親が現れる前に静かに離れてください。

参考:Wildlife Research誌(CSIRO出版)

夏(6~8月):活動活発化の季節

この時期の特徴

- 主な活動:採食、泥浴び

- 食べ物:草本、農作物、昆虫

- 行動圏:拡大(子が成長し移動可能に)

- 活動時間:早朝と夜間中心(暑さを避ける)

泥浴びの重要性

- 頻度:ほぼ毎日

- 目的:体温調節(最重要)

- 時間:最も暑い日中に実施

農業被害のピーク

- トウモロコシ畑への侵入

- スイカ畑の被害

- 水田の畦の破壊

子の成長

- ウリボウの縞模様が消失

- 徐々に採食技術を習得

- 母親の行動を真似して学習

秋(9~11月):栄養蓄積の季節

この時期の特徴

- 主な活動:採食(1日の大半)

- 食べ物:ドングリ、クリ、農作物

- 行動圏:ドングリの豊凶で変動

- 体重増加:30~40%増加

ドングリの重要性

ドングリはイノシシにとって最も重要な食べ物です:

- 栄養価:高カロリー(脂質、炭水化物が豊富)

- 保存性:冬季まで利用可能

- 影響:ドングリの豊凶で翌年の繁殖率が変動

ドングリ豊作年と凶作年

| 年のタイプ | イノシシへの影響 | 翌春の出産 |

|---|---|---|

| 豊作年 | 栄養状態良好、生存率上昇 | 産子数増加 |

| 凶作年 | 栄養不足、餓死も発生 | 産子数減少 |

農業被害の激化

- 稲刈り前の水田被害

- サツマイモ畑の掘り起こし

- 被害額が年間で最大に

冬(12~2月):繁殖期の季節

この時期の特徴

- 主な活動:繁殖(オス)、採食(メス)

- 食べ物:残存する堅果類、常緑樹の葉、根茎類

- 行動圏:オスは大幅に拡大

- 気候の影響:積雪で行動制限

繁殖行動

オスの劇的な変化:

- 単独行動からメス探索へ

- 行動圏が2~3倍に拡大

- 食事量減少(体重20~30%減)

- 他のオスとの激しい闘争

- 口から泡を出し強い臭いを発する

メスの発情:

- 18~24日周期で発情

- 発情期間は2~3日

- 複数のオスが求愛に訪れる

- 最も強いオスと交配

冬季の生存戦略

- 脂肪の利用:秋に蓄えた脂肪で乗り切る

- 活動の減少:エネルギー消費を抑える

- 採食時間の延長:食べ物を探す時間が長くなる

- 雪の影響:深い積雪地では移動困難に

積雪の影響

- 積雪30cm未満:通常の活動可能

- 積雪30~60cm:行動制限、採食困難

- 積雪60cm以上:重大な影響、餓死のリスク

気候変動の影響

「近年の暖冬により、冬季の生存率が向上しています。これがイノシシの個体数増加の一因と考えられています」(環境省『生物多様性センター報告』)

よくある質問(Q&A)

Q1. イノシシはどれくらい危険な動物ですか?

A. イノシシは本来臆病で人間を避ける動物です。しかし、以下の状況では危険です:

危険な状況

- 子連れの母親:子を守るため非常に攻撃的

- 追い詰められた時:逃げ場がないと突進

- 餌付けされた個体:人間への恐怖心が薄れている

- 繁殖期のオス:興奮状態で攻撃的

人身被害のデータ

- 年間50~100件程度の人身被害(全国)

- 重傷事例もあり(牙による裂傷等)

- 死亡事例は稀だが発生している

安全な対応

- 遭遇したら静かに後退

- 大声を出さない、走らない

- 子イノシシには絶対に近づかない

- 登山やハイキング時は鈴などで存在を知らせる

Q2. イノシシと豚の違いは何ですか?

A. 豚はイノシシを家畜化したもので、同じ種(Sus scrofa)です。

主な違い

| 項目 | イノシシ | 豚(家畜) |

|---|---|---|

| 体型 | 引き締まった筋肉質 | 脂肪が多い丸い体型 |

| 鼻 | 細長く尖っている | 短く丸い |

| 耳 | 尖って立っている | 垂れている(品種による) |

| 毛 | 長く硬い剛毛 | 短く柔らかい |

| 性格 | 警戒心が強い、野性的 | 穏やか、人懐こい |

| 繁殖 | 年1回、春に出産 | 年2~3回出産可能 |

イノブタとは

- イノシシと豚の交雑種

- 肉質改善を目的に生産

- 外見はイノシシと豚の中間

詳しくは前回の記事「イノシシと豚の違い完全ガイド」をご覧ください。

Q3. イノシシは何を食べますか?

A. イノシシは雑食性で、非常に多様な食べ物を食べます。

主な食べ物

- 植物質(75~85%):ドングリ、クリ、タケノコ、根茎類、農作物

- 動物質(15~25%):昆虫の幼虫、ミミズ、小動物、腐肉

季節による変化

- 春:タケノコ、新芽、昆虫

- 夏:草本、農作物、昆虫

- 秋:ドングリ、クリ(最重要)

- 冬:常緑樹の葉、根茎類

1日に数十種類もの多様な植物を食べることが研究で確認されています。

Q4. イノシシの寿命はどのくらいですか?

A. 環境によって大きく異なります。

- 野生下:平均4~6年(最長10~15年)

- 飼育下:15~20年(最長記録:27年)

野生では多くの個体が若いうちに死亡し、5歳以上生存するのは全体の約10%です。

死亡要因

- 狩猟・捕獲

- 栄養不足・餓死

- 病気・寄生虫

- 捕食(子は特に)

- 交通事故

Q5. イノシシに遭遇したらどうすればいいですか?

A. 以下の対応を心がけてください。

遭遇時の正しい対応

- 静かに後退する

- 急な動きは避ける

- イノシシと目を合わせ続けない

- ゆっくりと距離を取る

- 刺激しない

- 大声を出さない

- 物を投げない

- 追いかけない

- 逃げ場を作る

- イノシシの逃げ道を塞がない

- 追い詰めない

- 子イノシシは特に注意

- 絶対に近づかない

- 母親が近くにいると想定

- すぐにその場を離れる

万が一突進してきたら

- 木の後ろに隠れる(イノシシは急カーブが苦手)

- 高い場所に登る

- 建物や車に逃げ込む

Q6. イノシシが増えている理由は何ですか?

A. 複合的な要因が関係しています。

主な増加要因

- 気候変動

- 暖冬化による冬季生存率の向上

- 活動期間の延長

- 森林環境の変化

- 広葉樹林の増加(ドングリ豊富)

- 里山の放置・管理不足

- 農業の変化

- 耕作放棄地の増加

- 農作物が容易に入手可能

- 捕食者の減少

- ニホンオオカミの絶滅

- ツキノワグマの減少

- 狩猟者の減少

- 高齢化による狩猟従事者の減少

- 若い世代の参入不足

- 高い繁殖力

- 年1回、4~6頭出産

- 環境が良ければさらに増加

個体数の推移

- 1970年代:約10万頭(推定)

- 2000年代:約90万頭

- 2020年代:約100万頭超(推定)

参考:環境省『鳥獣関係統計』

Q7. イノシシ対策で効果的な方法は?

A. 複合的な対策が最も効果的です。

物理的防護

- 柵の設置

- 高さ1.5m以上

- 地面から20cm以内に隙間なし

- 電気柵との組み合わせ

- 電気柵

- 地面から20cmと40cmの2段

- 常に通電状態を維持

- 定期的な点検・管理

環境管理

- 餌場の除去

- 収穫残渣の適切な処理

- 落ち果の回収

- ゴミの適切な管理

- 隠れ場所の除去

- 藪の刈り払い

- 見通しの確保

- 緩衝帯の設置

- 農地周辺の草刈り

- 森林との境界を明確に

個体数管理

- 捕獲(箱わな、くくりわな)

- 狩猟(銃猟、わな猟)

- 計画的な個体数調整

重要ポイント

「対策は地域全体で取り組むことが重要です。一軒だけ対策しても、イノシシは対策していない場所に移動するだけです」(農林水産省)

まとめ|イノシシとの共存に向けて

イノシシは日本の生態系において重要な役割を果たしてきた野生動物です。地面を掘り起こすことで土壌を攪拌し、種子を散布し、森林の更新に貢献しています。しかし、近年の個体数増加により、人間との軋轢が深刻化しているのも事実です。

この記事のポイント

- イノシシの生態を正しく理解する

- 寿命、繁殖、食性、社会構造について科学的知見に基づいた正確な情報

- 「夜行性」「凶暴」といった誤解の訂正

- 季節による行動変化を把握する

- 春:出産・子育て期(特に危険)

- 夏:活動活発化

- 秋:栄養蓄積期(農業被害のピーク)

- 冬:繁殖期

- 優れた能力と高い知能

- 時速45~50kmで走る

- 犬並みの嗅覚

- 高い学習能力(対策の慣れ)

- 適切な対応と対策

- 遭遇時の正しい行動

- 効果的な被害対策(物理的防護+環境管理+個体数管理)

- 地域全体での取り組みの重要性

今後の展望

イノシシとの共存には、科学的知見に基づいた適切な管理が不可欠です。個体数の適正化、生息環境の整備、被害対策の徹底を進めながら、同時にイノシシが持つ生態学的価値も認識する必要があります。

ジビエ利用の推進、エコツーリズムへの活用など、イノシシを資源として活用する取り組みも各地で始まっています。

一方的な排除ではなく、科学的な理解に基づいた持続可能な共存を目指すことが、これからの野生動物管理の方向性といえるでしょう。

参考文献・出典

本記事は以下の信頼できる学術論文、研究機関の報告書、政府刊行物に基づいて作成しました。

学術論文・研究報告

- 日本哺乳類学会『哺乳類科学』

- 森林総合研究所『野生動物研究センター報告』

- 日本野生動物医学会誌

- 京都大学野生動物研究センター『Annual Report』

- 日本生態学会誌『生態学研究』

- 日本森林学会誌

- 兵庫県森林動物研究センター『研究報告書』

- Wildlife Biology誌

- Wildlife Research誌

- Journal of Mammalogy

- Animal Cognition誌

- Chemical Senses誌

- Mammal Study誌

政府機関・研究機関

- 農林水産省『鳥獣関係統計』

- 農林水産省『野生鳥獣被害防止マニュアル』

- 環境省『鳥獣関係統計』

- 環境省『クマ類・イノシシ等対策マニュアル』

- 農業・食品産業技術総合研究機構『鳥獣害対策情報』

- 厚生労働省『野生鳥獣肉の衛生管理に関する指針』

- 厚生労働省『人身被害統計』

大学研究機関

- 東京大学農学生命科学研究科 野生動物学研究室

- 京都大学野生動物研究センター

- 兵庫県立大学環境動物学研究室

- 岐阜大学応用生物科学部

- 東京農業大学森林総合科学科

関連記事

本記事の情報は執筆時点での最新の科学的知見に基づいていますが、イノシシの生態研究は日々進展しています。最新情報については、各研究機関の公式サイトをご確認ください。