この記事を読むとわかること

日本で見られる渡り鳥35種類の特徴と見分け方が一目でわかる

季節ごとの最適な観察時期と全国のおすすめスポットが把握できる

渡り鳥の驚くべき生態と渡りのメカニズムを深く理解できる

渡り鳥とは?基礎知識を徹底解説

渡り鳥の定義と分類

渡り鳥とは、食糧確保や繁殖環境の変化に応じて、定期的に長距離を移動する鳥のことを指します。日本と海外を行き来する鳥が一般的に「渡り鳥」と呼ばれ、季節によって以下の4つに分類されます。

主な分類

夏鳥(なつどり)

春に南方から日本へ渡来し、繁殖を行った後、秋に南方へ帰っていく鳥です。代表例としてツバメ、オオルリ、キビタキ、サシバなどがいます。暖かい季節に日本の豊富な昆虫を食べて子育てをします。

冬鳥(ふゆどり)

秋から冬にかけて日本より北方(シベリアなど)から渡来し、春に繁殖地へ帰っていく鳥です。オオハクチョウ、マガン、マガモ、ツグミ、ジョウビタキなどが代表的です。寒さの厳しい北方を避け、比較的温暖な日本で越冬します。

旅鳥(たびどり)

日本より北の地域と南の地域を往復する際、春と秋の年2回、日本を通過する鳥です。シギ類やチドリ類が中心で、チュウシャクシギ、オオソリハシシギ、ハマシギなどが該当します。日本は重要な中継地点となっています。

漂鳥(ひょうちょう)

海外へは渡らず、日本国内で季節的に移動する鳥のことです。厳密には渡り鳥とは区別されます。

注意点

同じ種でも地域によって分類が変わることがあります。例えば、ツバメは本州では夏鳥ですが、一部地域では越冬する個体も確認されています。

渡り鳥と留鳥の違い

留鳥(りゅうちょう)とは、1年を通じて同じ地域に生息し、季節移動をしない鳥のことです。スズメ、ハト、カラス、メジロ(地域による)などが代表的です。

最大の違いは季節移動の有無です。渡り鳥は環境変化に対応するため数千キロメートルもの距離を移動しますが、留鳥は同じ環境で一年中生活します。

なぜ渡るのか?渡り鳥の生態メカニズム

渡りの主な目的

渡り鳥が危険を冒してまで長距離移動する理由は、主に以下の2つです。

1. 食糧の確保

寒冷地では冬になると昆虫や植物が姿を消し、食糧が極端に不足します。温暖な地域へ移動することで、年間を通じて安定した食糧を確保できます。

春から夏にかけて北方では日照時間が長くなり、昆虫が大量発生します。渡り鳥たちはこの豊富な食糧を利用して子育てを行います。一方、冬は南方の温暖な地域で過ごし、凍結しない水辺で魚や水生昆虫を食べて生き延びます。

2. 繁殖環境の確保

北方の夏は日照時間が長く、ヒナを育てるための昆虫が豊富です。また、天敵が比較的少ないため、安全に繁殖できる環境が整っています。

逆に南方では年間を通じて温暖ですが、競争相手や天敵が多く、繁殖には向きません。渡り鳥たちは最適な環境を求めて、繁殖地と越冬地を使い分けています。

渡りのナビゲーション能力

渡り鳥がどのようにして正確に目的地へたどり着くのかは、長年の謎でしたが、最新の研究で以下のメカニズムが明らかになっています。

地磁気感知

渡り鳥の目や脳にはマグネタイトと呼ばれる磁性鉱物が含まれており、これが地球の磁場を感知します。方位磁針のように機能し、方向を判断していると考えられています。

太陽と星座の利用

日中は太陽の位置と体内時計を照らし合わせて方向を判断します。夜間は星座の配置を目印に飛行することが、プラネタリウムを使った実験で証明されています。

視覚的ランドマーク

山脈、海岸線、河川などの地形的特徴を視覚的に記憶し、ルートを学習します。経験を積んだ成鳥が若鳥を導く種もあります。

嗅覚の利用

オオミズナギドリなどの一部の種は、特定の匂いを頼りにしていることが研究で明らかになっています。

光化学コンパス

目の中の特殊なタンパク質が青色光と地磁気の相互作用を感知し、正確な方位を知ることができるという最新の研究成果もあります。

渡りの時期を知らせる要因

渡り鳥はどうやって「今が渡りの時期だ」と知るのでしょうか?

日照時間の変化

鳥の脳は日照時間の変化を敏感に感知します。春は日が長くなり、秋は短くなることで、ホルモンバランスが変化し、渡りの衝動が生まれます。

体内時計

生物学的な概日リズムと季節リズムが組み合わさり、適切な時期を判断します。

体重の増加

渡りの前には、体重が通常の2倍近くになるほど食べて脂肪を蓄えます。この体脂肪が、長距離飛行のエネルギー源となります。

日本で見られる代表的な渡り鳥35種

夏鳥(春~夏に見られる)

ツバメ

基本情報

- 体長: 約17cm

- 飛来時期: 3月下旬~10月上旬

- 越冬地: 東南アジア、台湾、フィリピン

- 特徴: 光沢のある青黒色の背中と白い腹部、長く二股に分かれた尾羽

観察ポイント

日本人に最も馴染み深い夏鳥です。人家の軒下に泥と枯れ草で巣を作ります。低空を素早く飛びながら昆虫を捕食する姿が特徴的です。

農村部だけでなく、都市部の駅や商店街でも見られます。春の訪れを告げる鳥として、古くから親しまれてきました。

オオルリ

基本情報

- 体長: 約16cm

- 飛来時期: 4月中旬~10月中旬

- 越冬地: 東南アジア

- 特徴: オスは鮮やかな瑠璃色、メスは茶褐色

観察ポイント

日本三鳴鳥の一つで、美しい声で鳴きます。渓流沿いの林に生息し、木の高い場所でさえずります。姿を見つけるのは難しいですが、「ピーリーリー」という澄んだ声が目印です。

キビタキ

基本情報

- 体長: 約13cm

- 飛来時期: 4月下旬~10月上旬

- 越冬地: 東南アジア

- 特徴: オスは黄色と黒のコントラストが美しく、メスは地味な緑褐色

観察ポイント

明るい雑木林を好みます。「ピッコロロ、ピピピピ」という特徴的なさえずりが聞こえたら、キビタキがいる証拠です。渡りの時期には都市公園でも観察できます。

サシバ

基本情報

- 体長: 約50cm

- 飛来時期: 4月~10月

- 越冬地: 東南アジア(フィリピン、インドネシア)

- 特徴: タカの仲間、茶褐色の羽毛、白黒の縞模様の尾

観察ポイント

里山の猛禽類として知られています。カエルやヘビ、大型昆虫を食べます。秋の渡りシーズンには数百羽の群れで南下する「タカ柱」が見られ、愛知県の伊良湖岬や沖縄県の宮古島が有名な観察スポットです。

ハチクマ

基本情報

- 体長: 約60cm

- 飛来時期: 4月~10月

- 越冬地: 東南アジア

- 特徴: タカの仲間、羽色は個体差が大きい

観察ポイント

名前の通り、ハチ(スズメバチやミツバチ)の巣を襲い、幼虫やサナギを食べます。顔面が羽毛で覆われており、ハチに刺されにくい構造になっています。

アマサギ

基本情報

- 体長: 約50cm

- 飛来時期: 4月~10月

- 越冬地: 東南アジア、オーストラリア

- 特徴: 夏羽は頭から背中にかけて美しい飴色

観察ポイント

水田や湿地に現れます。牛の周りにいることが多く、牛が歩くと飛び出す昆虫を捕まえます。

コヨシキリ

基本情報

- 体長: 約13cm

- 飛来時期: 5月~9月

- 越冬地: 東南アジア

- 特徴: 地味な茶褐色、細長い体型

観察ポイント

ヨシ原で「ギョギョシ、ギョギョシ」と大声でさえずります。姿は見えにくいですが、声で存在がわかります。

冬鳥(秋~冬に見られる)

オオハクチョウ

基本情報

- 体長: 約140cm

- 飛来時期: 10月~3月

- 繁殖地: シベリア北部

- 特徴: 純白の羽毛、長い首、黄色と黒のくちばし

観察ポイント

日本最大級の渡り鳥です。湖沼や河川に飛来し、水草を食べます。北海道や東北地方の湖が主要な越冬地です。

家族単位で行動し、「コォー、コォー」という低い声で鳴きます。早朝や夕方に群れで飛ぶ姿は圧巻です。

コハクチョウ

基本情報

- 体長: 約120cm

- 飛来時期: 10月~3月

- 繁殖地: シベリア北部

- 特徴: オオハクチョウより一回り小さく、くちばしの黄色部分が少ない

観察ポイント

オオハクチョウと混群を作ることが多いです。本州中部以西に多く飛来します。

マガン

基本情報

- 体長: 約72cm

- 飛来時期: 10月~3月

- 繁殖地: シベリア北部

- 特徴: 茶褐色の体、ピンク色のくちばし

観察ポイント

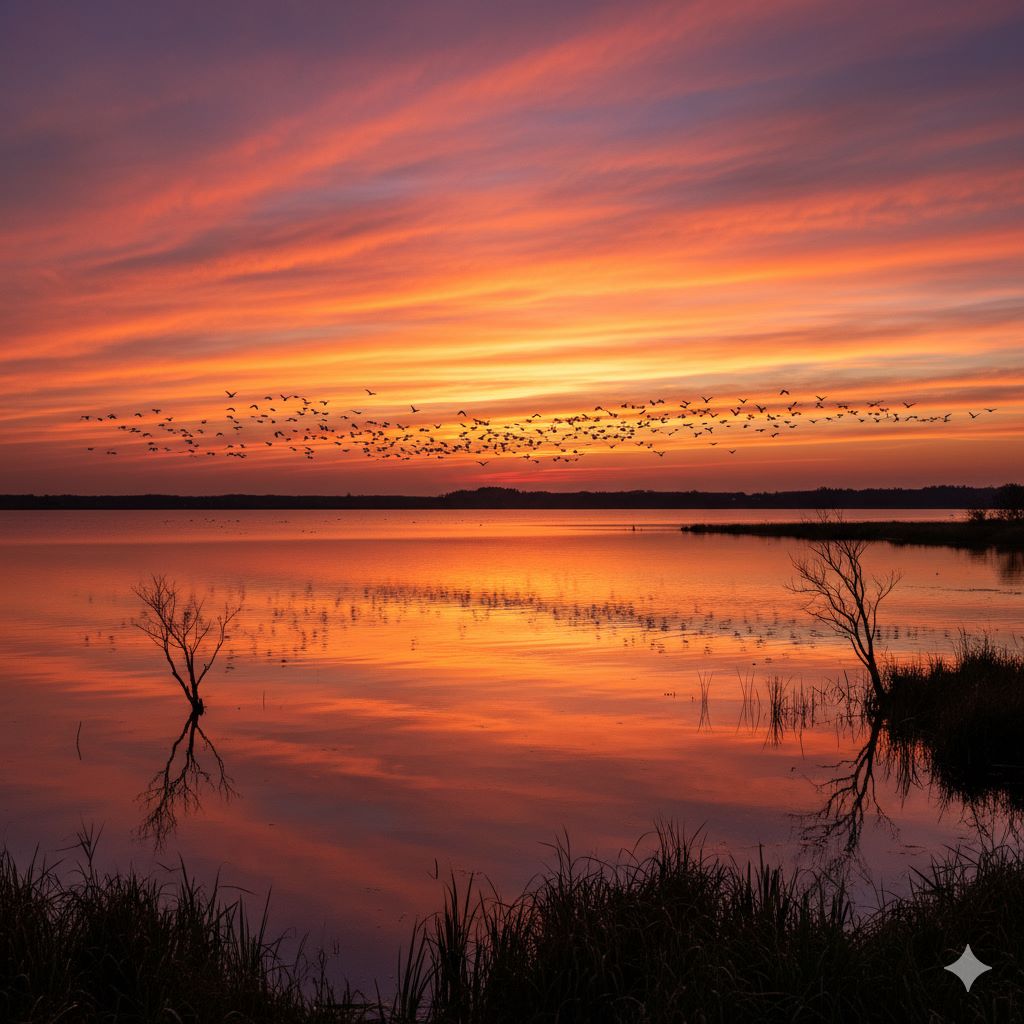

宮城県の伊豆沼・内沼には約10万羽が越冬し、国内最大の飛来地です。早朝、一斉に飛び立つ様子は「雁の渡り」として知られ、圧倒的な迫力があります。

マガモ

基本情報

- 体長: 約60cm

- 飛来時期: 9月~5月

- 繁殖地: シベリア、カムチャツカ

- 特徴: オスは緑色の頭部、メスは褐色

観察ポイント

最も一般的なカモで、都市部の池や公園でも見られます。家禽のアヒルの原種でもあります。

ヒドリガモ

基本情報

- 体長: 約50cm

- 飛来時期: 10月~4月

- 繁殖地: シベリア

- 特徴: オスは額が黄白色で目立つ

観察ポイント

湖沼や河川、水田に大群で現れます。水草を主食としますが、陸上でも草を食べます。

オナガガモ

基本情報

- 体長: 約75cm(オスは尾が長い)

- 飛来時期: 9月~4月

- 繁殖地: シベリア

- 特徴: オスは長い尾羽と白い首

観察ポイント

スマートな体型で優雅に泳ぎます。海岸や河口にも現れます。

ツグミ

基本情報

- 体長: 約24cm

- 飛来時期: 10月~4月

- 繁殖地: シベリア

- 特徴: 茶褐色に黒い斑点模様

観察ポイント

秋から冬にかけて平地の公園や田畑で普通に見られます。地面を跳ねながら移動し、ミミズや昆虫を探します。警戒心が強く、人が近づくとすぐに飛び去ります。

ジョウビタキ

基本情報

- 体長: 約14cm

- 飛来時期: 10月~4月

- 繁殖地: 中国東北部、シベリア

- 特徴: オスは黒い頭と鮮やかなオレンジ色の腹、メスは淡褐色

観察ポイント

住宅地の庭先や公園でよく見られます。「ヒッ、ヒッ」と火打ち石を打つような鳴き声が特徴的で、縄張りを主張します。尾を上下に振る仕草が可愛らしいです。

オオジュリン

基本情報

- 体長: 約16cm

- 飛来時期: 10月~4月

- 繁殖地: シベリア北部

- 特徴: 冬羽は茶褐色で地味、夏羽(繁殖地)では頭が黒い

観察ポイント

ヨシ原に生息し、ヨシの種子を食べます。群れで行動することが多いです。

ユリカモメ

基本情報

- 体長: 約40cm

- 飛来時期: 10月~4月

- 繁殖地: シベリア、モンゴル

- 特徴: 白い体、灰色の翼、冬羽では頭の黒斑が消える

観察ポイント

都市部の河川や海岸で見られます。東京の隅田川では船から餌を与える光景が冬の風物詩です。

オオワシ

基本情報

- 体長: 約90cm

- 飛来時期: 11月~3月

- 繁殖地: カムチャツカ、オホーツク海沿岸

- 特徴: 大型猛禽類、黒褐色の体に白い尾と肩

観察ポイント

北海道の知床や根室などに飛来します。魚食性で、サケの遡上時期に多く見られます。天然記念物に指定されています。

オジロワシ

基本情報

- 体長: 約85cm

- 飛来時期: 11月~3月

- 繁殖地: シベリア、カムチャツカ

- 特徴: 大型猛禽類、成鳥は白い尾羽が特徴

観察ポイント

北海道東部に主に飛来します。魚や水鳥を捕食します。天然記念物です。

旅鳥(春・秋の渡り時期に見られる)

チュウシャクシギ

基本情報

- 体長: 約42cm

- 通過時期: 4月~5月、8月~10月

- 繁殖地: シベリア北部

- 越冬地: 東南アジア、オーストラリア

- 特徴: 長く下に曲がったくちばし、褐色の体に縞模様

観察ポイント

干潟や河口、水田に現れます。長いくちばしを泥の中に差し込んで、カニや貝、ゴカイなどを探します。「ピピピピ」という7連続の鳴き声が特徴的です。

オオソリハシシギ

基本情報

- 体長: 約40cm

- 通過時期: 4月~5月、8月~9月

- 繁殖地: シベリア、アラスカ

- 越冬地: オーストラリア、ニュージーランド

- 特徴: やや上に反ったくちばし、夏羽は赤褐色

観察ポイント

干潟で見られます。驚異的な長距離飛行能力を持ち、アラスカからニュージーランドまで約11,000kmを無着陸で飛ぶ個体が記録されています。

ハマシギ

基本情報

- 体長: 約21cm

- 通過時期: 春と秋(一部は越冬)

- 繁殖地: シベリア北部

- 越冬地: 日本、東南アジア

- 特徴: 小型、夏羽では腹部に黒い斑

観察ポイント

干潟で大群を作ります。群れが一斉に方向転換する様子は美しく、まるで生き物のように動きます。

ダイゼン

基本情報

- 体長: 約29cm

- 通過時期: 4月~5月、8月~10月

- 繁殖地: シベリア北部

- 越冬地: 東南アジア、オーストラリア

- 特徴: 夏羽では顔から腹部が黒い

観察ポイント

干潟や河口に飛来します。「ピューイー」という美しい声で鳴きます。

キアシシギ

基本情報

- 体長: 約25cm

- 通過時期: 4月~5月、7月~10月

- 繁殖地: シベリア、中国北部

- 越冬地: 東南アジア、オーストラリア

- 特徴: 黄色い脚、灰褐色の体

観察ポイント

干潟や磯で見られます。カニや小魚を食べます。

ムナグロ

基本情報

- 体長: 約24cm

- 通過時期: 4月~5月、9月~10月

- 繁殖地: シベリア北部、アラスカ

- 越冬地: 東南アジア、オーストラリア

- 特徴: 夏羽では顔から腹部が黒く、白い眉斑が目立つ

観察ポイント

水田や湿地、河川敷の草地で見られます。アラスカ-ハワイ間3,000kmを35時間無着陸で飛行する記録があります。

キョクアジサシ

基本情報

- 体長: 約38cm

- 通過時期: 春と秋(稀)

- 繁殖地: 北極圏

- 越冬地: 南極海周辺

- 特徴: 白い体、赤いくちばしと脚

観察ポイント

日本ではまれですが、最も長距離を渡る鳥として有名です。年間で約40,000km(地球一周分)を移動し、1年のうち約8ヶ月を飛行して過ごします。一生で月と地球を3往復するほどの距離を飛ぶ計算になります。

季節別の渡り鳥観察カレンダー

春(3月~5月)

見られる鳥

- 夏鳥の渡来:ツバメ、オオルリ、キビタキ、サシバ、コヨシキリ

- 旅鳥の北上:チュウシャクシギ、オオソリハシシギ、ムナグロ

- 冬鳥の北帰:オオハクチョウ、マガン、ツグミ、ジョウビタキ

観察のポイント

春の渡りは秋ほど目立ちませんが、繁殖のために急いで移動する鳥たちの姿が見られます。夏鳥のオスは美しい羽色とさえずりで縄張りを主張します。

早朝がおすすめの観察時間帯です。明け方に鳥たちは最も活発に活動し、さえずりもよく聞こえます。

夏(6月~8月)

見られる鳥

- 夏鳥の繁殖:ツバメ、オオルリ、キビタキ、サシバ

- 旅鳥の南下開始(8月~):シギ、チドリ類

観察のポイント

繁殖シーズンです。夏鳥たちは巣作りや子育てに忙しく、警戒心が強くなります。巣に近づきすぎないよう注意が必要です。

ツバメのヒナが巣から顔を出す姿や、親鳥が頻繁に餌を運ぶ様子が観察できます。

8月下旬からは早くも秋の渡りが始まり、シギ・チドリ類が南下してきます。

秋(9月~11月)

見られる鳥

- 冬鳥の渡来:オオハクチョウ、マガン、カモ類、ツグミ、ジョウビタキ

- 夏鳥の南下:ツバメ、サシバ、ハチクマ

- 旅鳥の通過:シギ、チドリ類

観察のポイント

秋は最も多くの渡り鳥が見られる季節です。群れで移動することが多いため、観察しやすいのが特徴です。

特に9月中旬から10月下旬がピークです。朝方(夜間に渡った鳥が休息する時間)が最適な観察時間帯です。

サシバやハチクマの群れが南下する「タカ柱」は圧巻の光景です。

冬(12月~2月)

見られる鳥

- 冬鳥の越冬:オオハクチョウ、マガン、カモ類、ツグミ、ジョウビタキ、オオワシ、オジロワシ

観察のポイント

冬鳥たちが落ち着いて越冬する時期です。湖沼ではハクチョウやカモの大群、住宅地ではツグミやジョウビタキなど、様々な環境で冬鳥が観察できます。

早朝、ハクチョウやガンが一斉に飛び立つ様子は冬の風物詩です。夕方、ねぐらへ戻ってくる姿も見応えがあります。

積雪地では、雪の上で目立つ鳥たちを見つけやすくなります。

全国のおすすめ観察スポット

北海道・東北地方

ウトナイ湖・北海道

特徴

日本初のラムサール条約登録湿地の一つです。年間を通じて約270種の野鳥が確認されています。

見られる主な渡り鳥

春秋:マガン、ヒシクイ、ハクチョウ類

夏:オオジシギ、ノビタキ

冬:オジロワシ、オオワシ

アクセス

JR千歳線植苗駅から徒歩約10分

ベストシーズン

通年(季節ごとに異なる種が見られる)

風蓮湖・北海道

特徴

根室半島にある汽水湖で、ラムサール条約登録湿地です。オオワシ、オジロワシなどの大型猛禽類が多数飛来します。

見られる主な渡り鳥

冬:オオワシ、オジロワシ、オオハクチョウ

アクセス

JR根室本線厚床駅から車で約10分

ベストシーズン

冬(11月~3月)

野付半島・北海道

特徴

日本最大級の砂嘴で、オオワシやオジロワシの観察に最適です。

見られる主な渡り鳥

冬:オオワシ、オジロワシ

アクセス

JR根室本線標茶駅から車で約1時間

ベストシーズン

冬(11月~3月)

伊豆沼・内沼・宮城県

特徴

国内最大級のガン類の越冬地で、ラムサール条約登録湿地です。冬には約10万羽のマガンが飛来します。早朝の「雁の渡り」は圧巻です。

見られる主な渡り鳥

マガン、ヒシクイ、オオハクチョウ、コハクチョウ

アクセス

JR東北本線新田駅から車で約5分

ベストシーズン

冬(11月~2月)

訪問のコツ

早朝(日の出前後)に一斉に飛び立つ様子が最大の見どころです。

蕪栗沼(かぶくりぬま)・宮城県

特徴

ラムサール条約登録湿地で、冬には数万羽のガン類が飛来します。伊豆沼と合わせて訪れるのがおすすめです。

見られる主な渡り鳥

マガン、ヒシクイ

アクセス

JR東北本線田尻駅から車で約10分

ベストシーズン

冬(11月~2月)

瓢湖(ひょうこ)・新潟県

特徴

ハクチョウの飛来地として最も有名な場所の一つです。毎年5,000羽以上のハクチョウが飛来し、餌付けが行われているため、間近で観察できます。

見られる主な渡り鳥

オオハクチョウ、コハクチョウ、カモ類

アクセス

JR水原駅から徒歩約30分、または車で約5分

ベストシーズン

冬(11月~3月)

訪問のコツ

朝と夕方の餌やりタイムが見どころです。

関東地方

谷津干潟・千葉県

特徴

東京湾に残された貴重な干潟で、ラムサール条約登録湿地です。年間を通じて様々なシギ・チドリ類が観察できます。谷津干潟自然観察センターがあり、初心者にも優しい施設です。

見られる主な渡り鳥

チュウシャクシギ、キアシシギ、ダイゼン、ハマシギ

アクセス

京成線谷津駅から徒歩約15分

ベストシーズン

春(4月~5月)、秋(8月~10月)

三番瀬・千葉県

特徴

東京湾最大級の干潟で、シギ・チドリ類の重要な中継地です。都心から近く、アクセスが良いのが魅力です。

見られる主な渡り鳥

ハマシギ、ミヤコドリ、オオソリハシシギ

アクセス

京成線船橋競馬場駅から徒歩約20分

ベストシーズン

春(4月~5月)、秋(8月~10月)

葛西臨海公園・東京都

特徴

都内でありながら、干潟と淡水池があり、多様な水鳥が観察できます。初心者でも気軽に訪れられます。

見られる主な渡り鳥

カモ類、シギ・チドリ類、ユリカモメ

アクセス

JR京葉線葛西臨海公園駅すぐ

ベストシーズン

冬(11月~3月)

渡良瀬遊水地・栃木県/群馬県/埼玉県/茨城県

特徴

本州最大級のヨシ原を持つ遊水地で、ラムサール条約登録湿地です。広大な湿地には多様な環境があり、年間200種以上の野鳥が確認されています。

見られる主な渡り鳥

チュウヒ(冬鳥)、コミミズク(冬鳥)、オオジュリン、コヨシキリ

アクセス

東武日光線板倉東洋大前駅から徒歩約15分

ベストシーズン

冬(12月~2月):猛禽類

中部地方

伊良湖岬・愛知県

特徴

秋のタカの渡りの聖地として有名です。9月下旬から10月上旬には数千羽のサシバが南下し、「タカ柱」と呼ばれる壮大な光景が見られます。

見られる主な渡り鳥

サシバ、ハチクマ、ハヤブサ

アクセス

名鉄豊橋駅からバスで約1時間半

ベストシーズン

秋(9月下旬~10月上旬)

訪問のコツ

風が北西~北東で晴天の日が最適です。恋路ヶ浜周辺が観察ポイントです。

琵琶湖・滋賀県

特徴

日本最大の湖で、広大な水域には冬に数万羽のカモ類が飛来します。湖北部の湖岸は特に観察しやすいスポットです。

見られる主な渡り鳥

マガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ

アクセス

JR琵琶湖線で湖岸各駅

ベストシーズン

冬(11月~3月)

おすすめポイント

- 烏丸半島の水鳥観察センター

- 琵琶湖水鳥・湿地センター

近畿・中国・四国地方

宍道湖・島根県

特徴

ラムサール条約登録湿地で、冬には多数のカモ類やハクチョウが飛来します。夕日の名所でもあり、渡り鳥と夕日を一緒に楽しめます。

見られる主な渡り鳥

コハクチョウ、マガン、カモ類

アクセス

JR松江駅から車で約10分

ベストシーズン

冬(11月~2月)

中海・島根県/鳥取県

特徴

宍道湖に隣接する汽水湖で、ラムサール条約登録湿地です。コハクチョウやツクシガモなどが飛来します。

見られる主な渡り鳥

コハクチョウ、ツクシガモ、カモ類

アクセス

JR米子駅から車で約15分

ベストシーズン

冬(11月~3月)

九州・沖縄地方

出水平野・鹿児島県

特徴

世界最大級のツルの越冬地で、毎年1万羽以上のツルが飛来します。ナベヅルとマナヅルが中心です。ツル観察センターがあり、間近で観察できます。

見られる主な渡り鳥

ナベヅル、マナヅル

アクセス

九州新幹線出水駅から車で約15分

ベストシーズン

冬(11月~3月)

訪問のコツ

早朝、田んぼへ飛び立つ様子が見どころです。

宮古島・沖縄県

特徴

秋のサシバの渡りの重要な中継地です。9月下旬から10月中旬には数万羽のサシバが島を通過し、休息します。

見られる主な渡り鳥

サシバ

アクセス

宮古空港から島内各所

ベストシーズン

秋(9月下旬~10月中旬)

慶良間諸島・沖縄県

特徴

春と秋の渡りの時期に、多くの夏鳥や旅鳥が立ち寄ります。珍しい迷鳥が見つかることもあります。

見られる主な渡り鳥

様々な夏鳥、旅鳥

アクセス

那覇から船で約1時間

ベストシーズン

春(4月~5月)、秋(9月~10月)

2025年秋〜2026年冬の飛来傾向

記録的な暖かさが続いた2025年は、一部の冬鳥の飛来が遅れる傾向が見られました。 北海道の宮島沼(美唄市)では、2025年9月〜10月にかけて約6万〜7万羽のマガンが飛来し、空を覆い尽くす圧巻の「ねぐら立ち」が観察されました。 暖冬の年は、北日本にとどまる個体が増えたり、南下する時期がずれたりすることがあるため、各地のビジターセンターが発信する最新情報をチェックすることをおすすめします。

渡り鳥観察の準備とマナー

必要な装備

双眼鏡

最も重要な道具です。倍率は8倍~10倍が一般的で、対物レンズ径は30mm~42mmが使いやすいです。

選び方のポイント

- 倍率が高すぎると手ブレが目立つ

- 明るさも重要(対物レンズ径が大きいほど明るい)

- 防水機能があると雨天でも使用可能

図鑑・アプリ

見た鳥を調べるために必携です。

おすすめ図鑑

- 「日本の野鳥650」(平凡社)

- 「フィールドガイド日本の野鳥」(日本野鳥の会)

おすすめアプリ

- Merlin Bird ID(無料、鳴き声でも識別可能)

- 日本野鳥の会のアプリ

フィールドノート

観察した鳥の記録を残すことで、上達が早まります。日付、場所、天候、見た鳥の種類、行動などをメモしましょう。

服装

自然に溶け込む色が基本です。緑、茶、グレーなどアースカラーを選び、派手な色は避けます。

季節に応じた対策

- 春・秋:重ね着で体温調節

- 夏:帽子、日焼け止め、虫除けスプレー

- 冬:防寒着、手袋、帽子、カイロ

その他あると便利なもの

- カメラ(記録用)

- 水筒・軽食

- レジャーシート(長時間待機する場合)

- タオル

- ゴミ袋

観察のマナーとルール

野鳥を驚かせない

- 大声を出さない:静かに観察しましょう

- 急な動きをしない:ゆっくりと動きます

- 近づきすぎない:適切な距離を保ちます

- 追いかけない:鳥が逃げたら追わない

環境を守る

- ゴミは必ず持ち帰る

- 植物を踏み荒らさない:決められた道を歩く

- 立入禁止区域に入らない

繁殖期の配慮

繁殖期(春~夏)は特に注意が必要です。

- 巣に近づかない:親鳥が警戒して子育てを放棄することがあります

- 営巣地の情報を公開しない:SNSなどで不特定多数に知らせると、人が集中して鳥にストレスを与えます

餌付けの禁止

野生動物への餌付けは、以下の問題を引き起こします。

- 人間への依存

- 栄養バランスの崩れ

- 感染症のリスク

- 生態系への悪影響

例外:瓢湖など、管理された施設での給餌は許可されている場合があります。

他の観察者への配慮

- 先に観察していた人の視界を遮らない

- 情報は共有する(どこに何がいたかなど)

- 場所を独占しない

観察のコツ

時間帯

- 早朝:鳥が最も活発な時間帯です(日の出から2~3時間)

- 夕方:ねぐらへ帰る鳥の移動が見られます

- 日中:水鳥は日中も観察しやすいです

天候

- 晴れの日:鳥の活動が活発

- 曇りの日:逆光が少なく観察しやすい

- 雨の日:鳥は隠れていることが多いですが、雨上がりは活発になります

- 風の強い日:鳥の活動が減ります

探し方

- 耳を澄ます:鳴き声で存在を知る

- シルエットに注目:遠くの鳥は形で判断

- 動きを見る:飛び方、歩き方で種類がわかることも

- 群れを探す:1羽見つければ他にもいる可能性

識別のポイント

鳥を見たら以下をチェックしましょう。

- 大きさ:スズメ大、ハト大、カラス大など比較

- 色・模様:全体の色、斑点、縞模様の有無

- 形:くちばし、尾、翼の形

- 行動:地上を歩く、木に止まる、水に潜るなど

- 鳴き声:特徴的な声

- 環境:水辺、林、草地など

よくある質問(FAQ)

Q1. 渡り鳥はどうやって方向を知るのですか?

A. 渡り鳥は複数のナビゲーション手段を組み合わせています。詳しくは「渡りのナビゲーション能力」セクションをご覧ください。

Q2. 渡り鳥は途中で休まないのですか?

A. 多くの渡り鳥は途中で休息します。日本も重要な中継地の一つです。ただし、キョクアジサシやオオソリハシシギのように、数千キロメートルを無着陸で飛ぶ種もいます。

Q3. すべての渡り鳥が群れで移動するのですか?

A. いいえ、種によって異なります。ガン類やツル類、シギ・チドリ類は大群で移動しますが、オオルリやキビタキなどの小型の夏鳥は単独または小グループで移動します。

Q4. 渡り鳥は毎年同じ場所に戻ってきますか?

A. はい、多くの種が帰巣性(きそうせい)を持ち、同じ繁殖地や越冬地に戻ります。ツバメは前年と同じ巣で繁殖することも珍しくありません。

Q5. 渡りの途中で迷子になる鳥はいますか?

A. います。台風に巻き込まれたり、経験の浅い若鳥が迷ったりして、本来の経路から外れることがあります。このような鳥を**迷鳥(めいちょう)**と呼びます。

Q6. 渡り鳥は夜に移動するのですか?

A. 種によって異なります。シギ・チドリ類や小型の夏鳥の多くは夜間に移動します(夜間は気温が低く体力を消耗しにくい、天敵に襲われにくい)。一方、タカやツル、ガンなどは昼間に移動します。

Q7. 渡り鳥の寿命はどのくらいですか?

A. 種によって大きく異なります。小型の鳥(ツバメなど)は2~5年程度、大型の鳥(ハクチョウ、ツルなど)は20~30年以上生きることもあります。キョクアジサシは30年以上生きる記録があります。

Q8. 渡り鳥は気候変動の影響を受けていますか?

A. はい、大きな影響を受けています。渡りの時期が早まったり、越冬地が北上したり、渡りのルートが変化したりする例が報告されています。気候変動は渡り鳥にとって深刻な脅威となっています。

Q9. 日本に来る渡り鳥は増えていますか、減っていますか?

A. 種によって異なりますが、全体的には減少傾向にあります。詳しくは「渡り鳥の保護と課題」セクションをご覧ください。

Q10. バードウォッチング初心者でも楽しめますか?

A. もちろんです!身近な公園でも渡り鳥は観察できます。双眼鏡があればより楽しめますが、最初は肉眼でも大丈夫です。地域の野鳥の会の観察会に参加するのもおすすめです。

渡り鳥の保護と課題

渡り鳥が直面する脅威

生息地の減少

干潟・湿地の埋め立て

日本の干潟面積は戦後から約40%減少しました。干潟はシギ・チドリ類にとって重要な中継地であり、この減少は深刻な問題です。

森林伐採

夏鳥の繁殖地や越冬地での森林伐採が、個体数減少の一因となっています。

気候変動

温暖化により、渡りの時期と食糧(昆虫など)の発生時期がずれる「ミスマッチ」が起きています。これにより、ヒナの生存率が低下する種もいます。

人工構造物

ガラスへの衝突

高層ビルのガラス窓に衝突して死亡する渡り鳥が多数います。特に夜間照明に誘引された鳥が被害に遭います。

風力発電機

回転するブレードに衝突する事故が世界的に問題となっています。

狩猟

一部の国では今も渡り鳥の狩猟が行われており、個体数に影響を与えています。

保護の取り組み

ラムサール条約

湿地の保全に関する国際条約で、日本も多数の湿地を登録しています。これにより、渡り鳥の重要な生息地が保護されています。

渡り鳥保護条約

日本は以下の国々と渡り鳥保護に関する条約を締結しています。

- アメリカ(1974年発効)

- ロシア(1988年発効)

- オーストラリア(1981年発効)

- 中国(1981年発効)

これらの条約により、国際的な協力体制が構築されています。

鳥獣保護区の指定

環境省や都道府県が鳥獣保護区を指定し、狩猟を禁止しています。全国で約3,700箇所以上が指定されています。

市民による調査・保護活動

日本野鳥の会などの団体が中心となり、渡り鳥のモニタリング調査や保護活動を行っています。

あなたにもできること

- 地域の観察会に参加する

- 見つけた鳥の記録を報告する

- 環境保全活動に協力する

- 自然に優しい消費行動を心がける

まとめ|渡り鳥の世界を楽しもう

渡り鳥は、地球規模で移動する驚異的な能力を持つ生き物です。

日本は東アジアの渡りルート上に位置し、多様な渡り鳥が訪れる恵まれた環境にあり、

春には夏鳥の美しいさえずり、秋には大群で南下する壮大な光景、冬には優雅に湖面を泳ぐハクチョウたち。季節ごとに異なる渡り鳥との出会いが待っています。

そしてバードウォッチングは年齢を問わず楽しめますし

静かに自然の中で鳥たちを観察する時間は、心を豊かにしてくれます。

四季折々の渡り鳥との出会いが、あなたの生活に新しい彩りを添えてくれることを願っています。

参考文献・出典

本記事は以下の信頼できる情報源を参考に作成しました。

- 環境省「渡り鳥関連情報」https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/bird_flu/migratory/life.html

- キヤノン「バードブランチプロジェクト – 渡り鳥はなぜ渡る?」https://global.canon/ja/environment/bird-branch/bird-column/kids4/

- 日本野鳥の会「山野の鳥」「日本の野鳥650」

- Wikipedia「渡り鳥」https://ja.wikipedia.org/wiki/渡り鳥

- 前田公憲「渡り鳥の光化学コンパスと分光測定」化学と教育 2016年64巻7号

- 前田公憲・立野明宏「渡り鳥の光化学コンパス―生物と量子力学と制御」計測と制御 2022年61巻1号

関連記事

当サイト「ぽうぽうぽうず」では、他にも動物に関する記事を多数掲載しています。

- 【動物IQランキング2025】賢い動物TOP13完全比較

- 【2025年最新】熊の種類と生態を徹底解説!なぜ人里に出てくるのか?共存への道を探る

- 神の使い完全一覧|神社の動物51種とご利益・神社【2025年版】

この記事が役に立ったら、ぜひシェアしてください!

最終更新日: 2025年11月6日