冬の寒さが厳しくなると、多くの動物たちは驚くべき方法で生き延びます。

それが「冬眠」です。この記事では、冬眠する動物たちの完全一覧と、それぞれの特徴的な生存戦略について詳しく解説します。

この記事でわかること

- 冬眠する動物の完全リスト

- 動物ごとの冬眠の特徴と期間

- 冬眠のメカニズムと理由

- ペットの冬眠に関する注意点

冬眠とは?基本的な仕組みを理解しよう

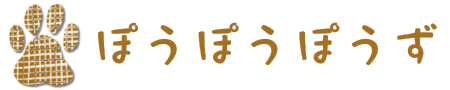

冬眠とは、動物が厳しい冬を生き延びるために、体温・心拍数・呼吸数を極端に下げて、エネルギー消費を最小限に抑える生存戦略です。

研究データによると

哺乳類の18目約4,070種のうち、7目183種が冬眠することが確認されています。

これは一部の動物だけの特殊な能力ではなく、食料の少ない冬をやり過ごすための普遍的なシステムと捉えるべきであることが分かっています。

冬眠の2つのタイプ

1. 恒温動物(こうおんどうぶつ)の冬眠

- 対象: 哺乳類・鳥類の一部

- 特徴: 自ら体温を下げてエネルギーを節約

- 理由: 食料不足への対応

2. 変温動物(へんおんどうぶつ)の越冬

- 対象: 爬虫類・両生類・魚類・昆虫類

- 特徴: 外気温に合わせて自然と体温が下がる

- 理由: 寒さで活動できなくなるため

冬眠する哺乳類一覧

クマ類(ツキノワグマ・ヒグマ・ホッキョクグマ)

冬眠期間: 4〜5ヶ月(11月〜4月頃)

体温変化: 37℃ → 31〜35℃(降下度は小さい)

クマの冬眠の特徴

- 冬眠中は一切食事・排泄をしない

- 妊娠中のメスは冬眠中に出産・授乳を行う

- 外部の刺激で比較的簡単に目覚める

- 骨密度が変化しない(人間なら骨がもろくなる)

ちょっと驚き!

「クマのお母さんは、冬眠中に赤ちゃんを産んで、食事を一切取らずに母乳をあげるんだよ。春に目覚めた時は、体重の15〜37%も痩せているんだ!」

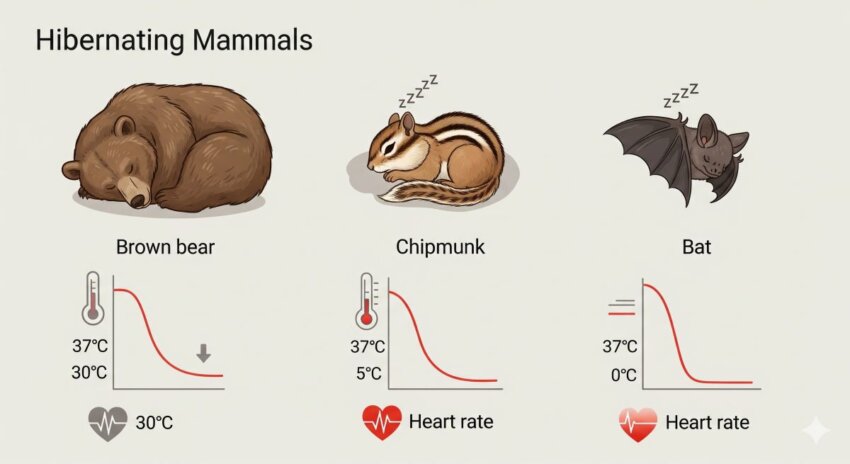

リス類(シマリス・ジリス)

冬眠期間: 約200日(10月〜4月)

体温変化: 37℃ → 数℃まで低下

シマリスの冬眠スタイル

- 餌貯蔵型: 巣穴に食料を蓄えておく

- 中途覚醒: 定期的に目覚めて食事を取る

- 睡眠補完: 冬眠と睡眠は別物で、定期的な睡眠が必要

コウモリ類

冬眠期間: 約180日(11月〜3月)

体温変化: 37℃ → 外気温近くまで低下

コウモリの驚異的な冬眠

- 心拍数: 通常時の1/10まで減少

- 呼吸: 1分に1回程度(1時間停止することも)

- 冬眠場所: 洞窟・樹洞・建物内

- ほぼ仮死状態で春まで過ごす

小型哺乳類(ハムスター・ヤマネ・ハリネズミ)

野生のハムスターの冬眠

- 冬眠期間: 数日〜1ヶ月

- 体温限界: 低体温でいられるのは4〜5日が限界

- 覚醒パターン: 深冬眠と覚醒を繰り返す

ヤマネの冬眠

- 期間: 6〜7ヶ月

- 特徴: 日本で最も長期間冬眠する哺乳類

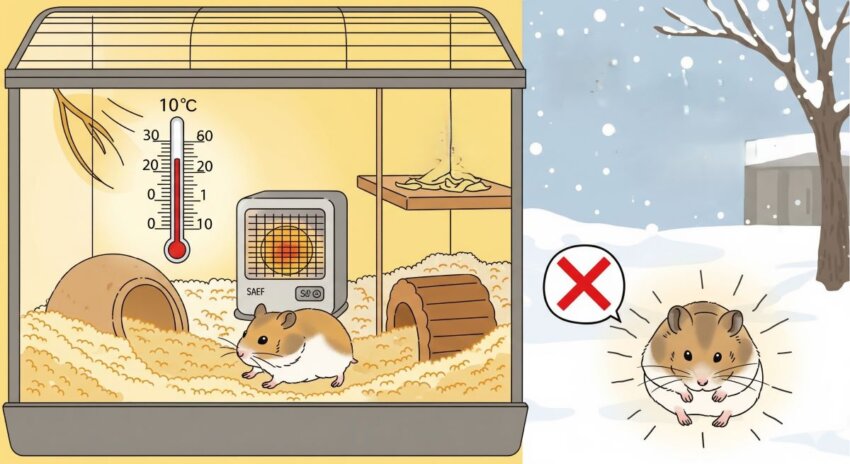

ペット飼い主さんへ

「ペットのハムスターを冬眠させるのは危険です!飼育環境では冬眠の準備が不十分で、餓死のリスクが高まります。室温は10℃以上に保ちましょう」

変温動物の越冬戦略一覧

両生類(カエル・イモリ・サンショウウオ)

越冬場所: 土の中・水底の泥・落ち葉の下

越冬期間: 11月〜3月(気温15℃以下で開始)

カエルの越冬方法

- 地下10cm: 日中の温度変化は約3℃

- 地下30cm: 温度変化は約1℃のみ

- 耐寒性: 体が凍らない特殊な機能を持つ種もいる

爬虫類(カメ・ヘビ・トカゲ)

ヘビの越冬

- 開始温度: 気温5℃前後

- 期間: 3ヶ月間

- 場所: 土中・石の下・木の根元

カメの越冬

- 開始条件: 気温15℃以下

- 期間: 11月〜3月下旬

- 状態: 外気温と共に体温が自然下降

昆虫類の越冬戦略

昆虫は種類によって越冬するステージが異なります:

卵で越冬

- カマキリ・バッタ類

- 寒さに強い卵の殻で保護

幼虫で越冬

- カブトムシ・クワガタムシの一部

- 土中で成長を停止

さなぎで越冬

- チョウ・ガの多く

- 変態を一時停止

成虫で越冬

- テントウムシ(集団越冬)

- 成虫のまま活動を停止

魚類の越冬行動

ドジョウ

- 水温10℃以下で土に潜る

- 栄養を十分蓄えてから越冬

フナ・コイ類

- 水底でじっとして過ごす

- 代謝を極限まで落とす

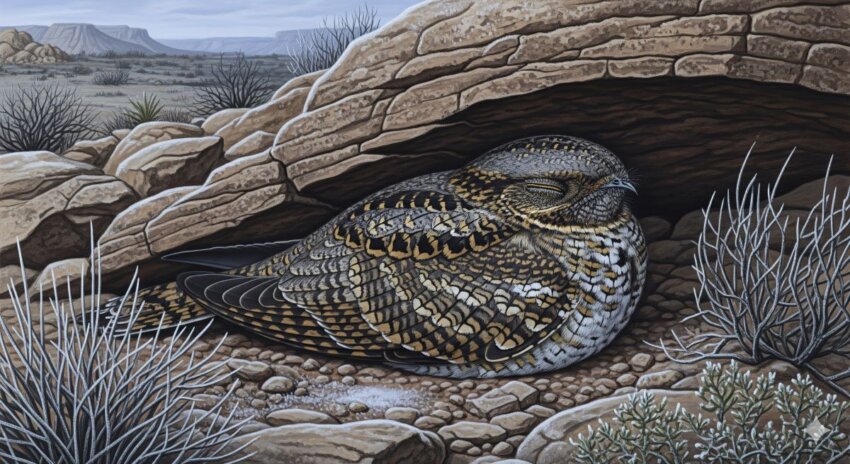

唯一冬眠する鳥類

ヨタカ類(プアーウィルヨタカ)

世界で唯一確実に冬眠する鳥として知られているのが、アメリカに生息するプアーウィルヨタカです。

野外や飼育下の調査では、アメリカヨタカ・ヨーロッパヨタカ・ノドジロミミヨタカも冬眠する能力を持っていることがわかっています

冬眠の特徴

- 体温を大幅に下げる

- 岩の隙間などで冬眠

- 他のヨタカ類も冬眠能力を持つ可能性

冬眠する動物一覧表【早見表】

| 分類 | 動物名 | 冬眠期間 | 体温変化 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 哺乳類 | クマ | 4-5ヶ月 | 4-6℃低下 | 食事・排泄なし |

| シマリス | 約200日 | 30℃以上低下 | 中途覚醒あり | |

| コウモリ | 約180日 | 外気温レベル | ほぼ仮死状態 | |

| ハムスター | 数日-1ヶ月 | 大幅低下 | 短期間の繰り返し | |

| 爬虫類 | ヘビ | 3ヶ月 | 外気温連動 | 土中で越冬 |

| カメ | 4-5ヶ月 | 外気温連動 | 水底・土中 | |

| 両生類 | カエル | 4-5ヶ月 | 外気温連動 | 土中・水底 |

| 魚類 | ドジョウ | 冬季 | 水温連動 | 泥に潜る |

| 昆虫類 | 各種 | 冬季 | 外気温連動 | 卵〜成虫の各段階 |

| 鳥類 | ヨタカ類 | 冬季 | 大幅低下 | 世界唯一の冬眠鳥 |

ペットと冬眠:絶対に知っておくべき注意点

なぜペットを冬眠させてはいけないのか?

1. エネルギー準備不足

- 野生動物は冬眠前に十分な栄養を蓄える

- ペットは飼い主の管理下で準備が不十分

- 餓死のリスクが高まる

2. 体力消耗が深刻

- 冬眠は想像以上に体力を消耗

- ペットの寿命を縮める原因となる

- 回復に長期間を要する

3. 適切な環境の確保困難

- 野生の冬眠場所の再現は不可能

- 温度・湿度の細かな調整が必要

- 中途半端な環境が最も危険

ペットの冬眠対策

ハムスターの場合

- 室温を10℃以上に保つ

- 温度計でこまめにチェック

- ヒーターやカイロで補温

その他小動物

- 各動物の適正温度を把握

- 急激な温度変化を避ける

- 獣医師への定期的な相談

緊急時の対処法

もしペットが冬眠状態に入ってしまった場合は、緊急に獣医師に相談してください。自己判断での対処は危険です。

冬眠のメカニズム:なぜ死なないのか?

体内システムの驚異的変化

心筋細胞の特殊機能

冬眠動物の心筋細胞は、低温時に特別なシステムに切り替わります:

- カルシウムイオンチャネルの制御

- 通常時:細胞外からカルシウムが流入

- 冬眠時:チャネルを完全に閉鎖

- 筋小胞体の機能強化

- 細胞内でのカルシウム制御が強化

- ミトコンドリアの損傷を防ぐ

- システム切替のタイミング

- 実際の冬眠開始前に完了

- 春になると自動的に通常システムに復帰

エネルギー消費の驚異的削減

シベリアシマリスの例

- エネルギー消費: 通常の13%まで削減

- 心拍数: 毎分400回 → 10回以下

- 呼吸数: 毎分200回 → 1-5回

- 体温: 37℃ → 5℃

人間の冬眠は可能?最新研究と実例

実際の生存例

六甲山遭難事件(2006年)

- 期間: 24日間の極限状態

- 体温: 22℃まで低下

- 結果: 完全回復(後遺症なし)

- 医師の見解: 「まるで冬眠だ」と驚きの声

2006年10月7日、神戸市の六甲山でバーベキューを楽しんだ帰り、男性は下山中に滑落して骨盤を骨折し、24日間動けない状態となりました。発見時の体温は22℃という極度の低体温症でしたが、奇跡的に生還を果たしました。

医療応用への期待

人工冬眠技術の可能性

- 複雑な手術時の生体保護

- 宇宙旅行での長期保存

- 臓器移植の保存期間延長

現在の技術では1時間程度が限界ですが、動物の冬眠メカニズムの解明により、将来的な応用が期待されています。

まとめ:冬眠動物の驚異的な生存戦略

冬眠は、動物たちが長い進化の過程で獲得した、極めて精密で効率的な生存戦略です。

重要なポイントおさらい

哺乳類183種が冬眠:特殊な能力ではなく普遍的なシステム

2つのタイプ:恒温動物の積極的冬眠と変温動物の受動的越冬

体内システム:心筋細胞レベルでの特殊な機能変化

ペット注意:人工環境での冬眠は生命に危険

環境問題:気候変動が冬眠動物に深刻な影響

最後に

冬眠動物たちの驚異的な生存戦略を学ぶことで、生命の神秘と自然環境の大切さを改めて実感できます。彼らが安心して冬眠できる環境を守ることは、私たち人間の責任でもあります。

この冬、雪景色を眺めながら、地中や洞窟で静かに春を待つ動物たちのことを思い出してみてください。きっと自然への見方が変わるはずです。

参考文献・出典

- 冬眠 – Wikipedia – 日本語版ウィキペディア、科学的データと研究情報

- 北海道大学低温科学研究所 – 冬眠研究の専門機関による詳細解説

- 理化学研究所 冬眠研究 – 最新の冬眠メカニズム研究

- 川道武男他編「冬眠する哺乳類」東京大学出版会 (2000年) – 学術的専門書籍

- 株式会社バイオーム 冬眠解説 – 科学的解説記事