みなさんは、かつて日本では犬が食べられていたのをご存知ですか?

今ではペットとして大切にされる動物たちですが、江戸時代以前の日本では、限定的ながら犬肉を食べる習慣があったんです。それが大きく変わるきっかけとなったのが、江戸時代の5代将軍・徳川綱吉が出した「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」でした。

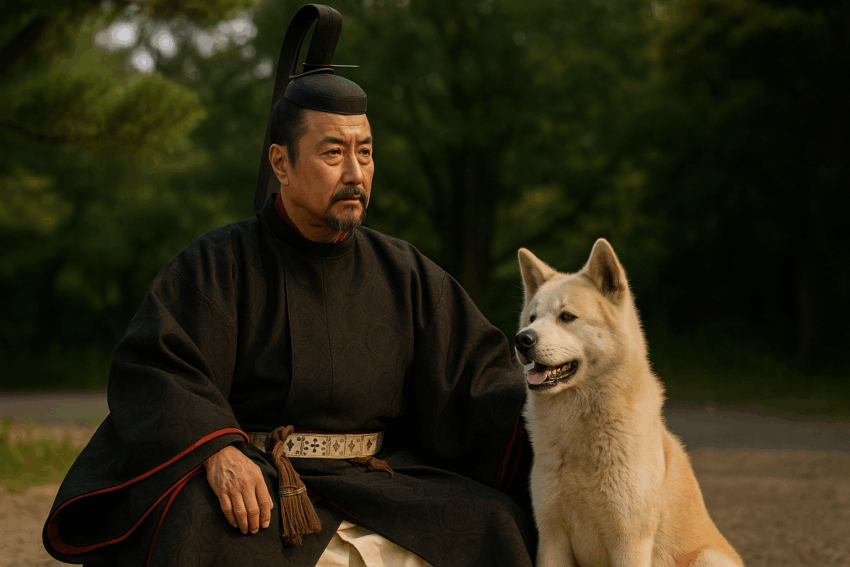

よく「犬公方(いぬくぼう)」と呼ばれ、極端な動物愛護政策を行った将軍として知られる綱吉。でも実は、この法令にはペットを守る以上の深い意味があったんです。今回は、ペット好きのみなさんにぜひ知ってほしい「生類憐みの令」の真実をご紹介します!

え、犬や猫が食べられていたの!?江戸時代以前の動物事情

意外と身近だった犬肉食

現代の日本人にとって、犬や猫を食べるなんて考えられないことですよね。でも、江戸時代初期までは、庶民の間では犬肉を食べることはそれほど珍しくありませんでした。特に農村部では、タンパク源として犬肉を食べる習慣があったんです。

実際、考古学者が明石城の武家屋敷跡のゴミ穴を調査したところ、刃物で切られた跡のある犬の骨が見つかっています。これは、その場所で犬が食用として調理された証拠なんですね。

ただ面白いことに、武士階級の人たちは犬肉を食べませんでした。なぜなら、武士は仏教の教えを重んじており、殺生(生き物を殺すこと)を避ける傾向があったからです。また、血や殺生を「穢れ(けがれ)」と考える日本古来の考え方も、武士階級には強く残っていました。さらに、犬は番犬として役立つ動物だったので、食べるより生かしておいた方が価値があると考えられていたんですね。

実は1300年前から!天武天皇の動物保護令

動物保護の考え方は、実は江戸時代よりもずっと昔からありました。なんと、天武天皇4年(675年)4月17日に、すでに天武天皇が肉食を禁止する法令を出していたんです!この法令では、牛、馬、犬、猿、鶏といった「五畜(ごちく)」と呼ばれる動物の肉食が禁止されました。

天武天皇が挙げた理由は実に興味深いものでした:

- 牛は田畑を耕すのに必要

- 馬は人を乗せて働く

- 犬は番犬として役立つ

- 鶏は時を知らせる

- 猿は人間に似ている

つまり、役に立つ動物や人間に近い動物は食べるべきではない、という考え方だったんですね。これは「動物愛護」というより、「大切な資源を守る」という実用的な面が強かったようです。

徳川綱吉の「生類憐みの令」って何だったの?

「犬バカ将軍」の真実

徳川綱吉は「犬バカ将軍」として有名ですが、本当に単なる犬好きだったのでしょうか?

彼が「生類憐みの令」を出した理由として、長らく次のような話が伝えられてきました:「綱吉に子どもができないのは、前世で動物を殺したからだ。綱吉は戌年(いぬどし)生まれなので、特に犬を大切にすれば子宝に恵まれるだろう」と、ある僧侶に言われたから。

でも、最近の研究ではこの話はただの作り話だったとわかってきました。実は綱吉は幼い頃から儒学(じゅがく)という学問を学んでおり、「人に思いやりを持つこと」を大切にしていました。当時の江戸は、まだ戦国時代の荒々しさが残っていて、暴力事件も多発。そこで綱吉は「動物にやさしくできない人は、人にもやさしくできない」と考え、動物を大切にする令を出したんです。

犬だけじゃなかった!様々な動物保護

「生類憐みの令」は、犬だけでなく様々な動物を保護するものでした。猫、鶏、牛、馬、亀、蛇、魚介類まで、あらゆる生き物が対象でした。例えば、生きたままの魚を売ることも禁止されたため、ウナギやドジョウの扱いにも影響がありました。

特に犬の保護には力を入れていて、江戸郊外の中野に「中野御用御屋敷(なかのごようおやしき)」という大きな犬小屋を作りました。なんと東京ドーム20個分もの広さがあったそうです!路上で見つかった野良犬たちがここで保護されていました。

実は人間も守っていた!

意外かもしれませんが、「生類憐みの令」は動物だけでなく、人間も守る法令でした。当時は、重い病気の人を見捨てたり、生まれたばかりの赤ちゃんを間引きしたりする慣習がありました。そこで綱吉は、子どもをむやみに捨てることを禁止し、捨て子や病人といった弱い立場の人を保護する規制も作ったんです。

つまり、「生類憐みの令」は単なる極端な動物愛護政策ではなく、弱い立場の生き物全般(人間も含む)を守るための社会改革だったんですね。

間引き(まびき)とは:経済的理由から、江戸時代の貧しい家庭で行われていた、生まれたばかりの赤ちゃん(特に女児や弱い子)の命を絶つ慣習。

農作物の間引きから来た言葉で、家族の生存のために行われた悲しい選択でした。現代では厳しく禁止された行為です。

本当は怖くなかった?処罰の実態

「極刑」の噂は本当?

「生類憐みの令」といえば、「鶏を殺した人が死刑になった」「蚊を叩いただけで島流しになった」など、恐ろしい処罰の話がよく知られています。でも、これらの極端な話は実は後世の創作である可能性が高いのです。

研究者の山村恭子さんによると、「生類憐みの令」で処罰された例はわずか69件、そのうち死刑は13件だけだったそうです。当時の人口規模を考えると、かなり少ない数字ですよね。また、地方では法令はそれほど厳しく守られていなかったということもわかっています。

階級によって全然違った対応

面白いことに、この法令に対する反応は、武士と庶民で全く違いました。武士階級は表向き法令に従い、肉食を避けていました。でも庶民たちは、隠れて肉を食べ続けていたんです。

特に庶民の間では「薬食い(くすりぐい)」という方法が広まりました。これは「病気を治すための薬」という名目で肉を食べる方法です。公式には獣肉を扱えたのは漢方薬店だけでしたが、これは単なる方便で、実際には隠れた肉食文化が続いていたんですね。

地域によっても差があり、長崎のような開港地では外国人(唐人とオランダ人)に限っては肉食が許されていました。つまり、全国一律に厳しく規制されていたわけではなかったんです。

現代のペット文化につながる影響

「犬食文化」の終焉

「生類憐みの令」の最も大きな影響の一つは、日本から犬食文化が消えたことでしょう。綱吉の死後、この法令のほとんどは廃止されましたが、動物、特に犬や猫に対する見方は大きく変わりました。

それまで食用としても見られていた犬や猫が、次第にペットとして認識されるようになったのです。現代の日本でペット文化が発展したのも、この時代の影響が大きいと言われています。

現代の動物保護法の原点?

「生類憐みの令」は、現代の動物保護法の原点とも言えるかもしれません。現在の日本でも、動物愛護法によって動物の虐待や遺棄は禁止されていますし、ペットの登録制度も整備されています。

また、動物を守ることが、社会全体の思いやりや道徳心を育むという考え方も、綱吉の時代から続いているものかもしれませんね。

まとめ:再評価される「生類憐みの令」

長い間「極端な悪法」として知られてきた「生類憐みの令」ですが、最近の研究ではむしろ社会改革として評価されるようになってきました。動物だけでなく弱い立場の人々も守り、荒れた社会に秩序をもたらそうとした政策だったと考えられています。

なによりも、動物好きの私たちにとって嬉しいのは、この法令をきっかけに日本で犬や猫を食べる習慣が減り、大切なペットとして扱われるようになったことではないでしょうか。

私たちが毎日愛猫や愛犬と暮らせるのも、約340年前に「生類憐みの令」を出した徳川綱吉のおかげかもしれませんね。今度ペットに餌をあげるとき、ちょっとだけ歴史に思いを馳せてみてはいかがでしょうか?

参考文献・出典

- 塚本学『徳川綱吉』吉川弘文館、1998年

- 「生類憐みの令は本当に悪法か? 保護されたのは犬だけじゃなかった」和樂web、https://intojapanwaraku.com/rock/culture-rock/107005/

- 「犬猫を食べる文化は日本にもあったのか?」@DIME アットダイム、2021年8月23日、https://dime.jp/genre/1336807/

- 「日本で「肉食がタブー」とされた意外な歴史事情」東洋経済オンライン、2021年1月20日、https://toyokeizai.net/articles/-/377171

- 「犬食文化」Wikipedia、2025年3月閲覧、https://ja.wikipedia.org/wiki/犬食文化

- 「江戸時代の食文化」立命館大学ArtWiki、https://www.arc.ritsumei.ac.jp/artwiki/index.php/江戸時代の食文化

- 「肉食禁止の歴史」Merzbow Official Site、https://merzbow.net/cruelty-free-life/10/

- 「生類憐れみの令は本当に悪法だったのか?徳川綱吉の真意を探る」草の実堂、2025年3月、https://kusanomido.com/study/history/japan/edo/103090/

※この記事は、上記の参考文献・出典をもとに作成しています。内容については歴史的解釈が分かれる部分もありますので、さらに詳しく知りたい方は専門書などをご参照ください。