この記事でわかること:

✓ シフゾウの不思議な名前の由来と、シカでもウシでもウマでもロバでもない独特な外見の秘密

✓ 野生絶滅から39頭が8500頭に増えた奇跡の復活劇と、最新の保護活動の状況

✓ 日本でシフゾウに会える動物園の情報と、この貴重な動物を未来に残すための取り組み

シフゾウという動物をご存じでしょうか。漢字で「四不像」と書くこの不思議な名前の動物は、一度は野生から完全に姿を消しながらも、人々の努力によって奇跡的に復活を遂げた、まさに生きる伝説のような存在です。

中国の明代の小説『封神演義』では神獣として描かれ、長い間人々の想像の中にしか存在しないかのように思われていました。

しかし、このシフゾウは実在する動物であり、しかも約100年前に一度は絶滅したにもかかわらず、2025年現在では8,500頭以上にまで回復しているという驚くべき物語を持っています。

本記事では、シフゾウの基本的な生態から、絶滅と復活の数奇な歴史、そして日本との関わりまで、動物福祉の観点も交えながら詳しく解説していきます。

シフゾウとは?基本情報

シフゾウは、哺乳綱鯨偶蹄目シカ科シフゾウ属(ほにゅうこう・げいぐうていもく)に分類される動物で、シフゾウ属における唯一の現生種です。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 学名 | Elaphurus davidianus |

| 英名 | Père David’s deer(ペール・ダヴィッドのシカ) |

| 中国名 | 四不像(スープシャン) |

| 体長 | 約170~220cm |

| 肩高 | 約120~140cm |

| 体重 | オス:約215kg / メス:約160kg |

| 寿命 | 飼育下で18~23年 |

| 保全状況 | EW(野生絶滅)- IUCNレッドリスト |

参考:IUCN Red List – Elaphurus davidianus

分類と学名の由来

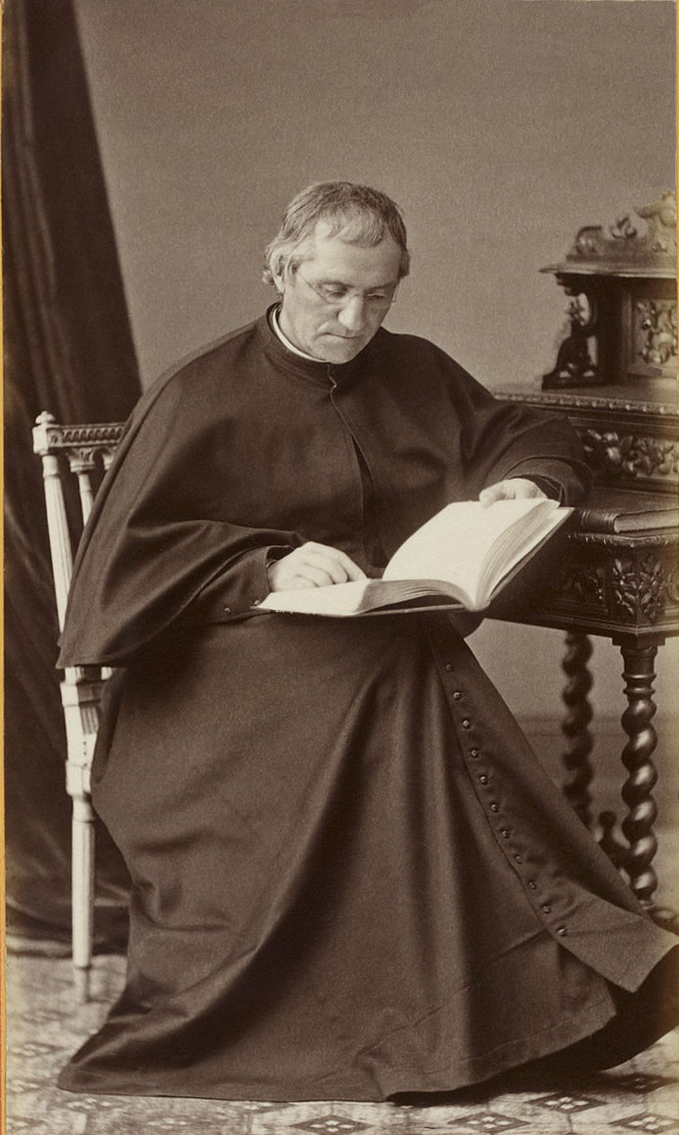

学名の「Elaphurus」は「尾のあるシカ」を意味し、種小名の「davidianus」は、1865年にこの動物を西洋世界に紹介したフランス人宣教師アルマン・ダヴィド(Armand David)に由来しています。

ちなみに、ダヴィド神父はジャイアントパンダを西洋世界に紹介した人物としても有名なんですよ。19世紀の動物学において非常に重要な役割を果たした人物です。

生息地

シフゾウは、かつて中国の北部から中部にかけての低地にある湿原や沼地に生息していたと考えられています。しかし、野生の個体は科学的な記録が取られる前に絶滅してしまったため、詳細な生息地の情報は限られています。

現在は、中国の自然保護区内で半野生状態で生活しており、真の意味での野生個体は存在しないため、IUCNのレッドリストでは「EW(野生絶滅)」に分類されています。

四不像(シフゾウ)- なぜそう呼ばれる?名前の由来

シフゾウという名前の由来は、その独特すぎる外見にあります。古代中国の人々は、この動物を見てこう表現しました。

「四不像」の意味:

- 角はシカに似てシカにあらず

- 蹄はウシに似てウシにあらず

- 頭はウマに似てウマにあらず

- 尾はロバに似てロバにあらず

つまり、「四つの動物に似ているが、そのどれでもない」という意味で「四不像(シフゾウ)」と名付けられたのです。

なんとも不思議な姿ですよね。まるで神様がいろんな動物のパーツを組み合わせて作ったみたい!だからこそ、中国の伝説や小説に神獣として登場するのも納得です。

実際、中国明代の小説『封神演義』には「四不象」という神獣が登場し、主人公の姜子牙(きょうしが)が騎乗する存在として描かれています。この物語の中での神獣も、様々な動物の特徴を併せ持った姿をしているとされています。

シフゾウの外見的特徴

独特な角の形状

シフゾウの角はオスにのみ生え、その形状は他のシカとは大きく異なります。

- 長さ:55~80cm(最大で87cmに達した記録あり)

- 形状:後ろ向きに湾曲して伸びる独特の形

- 生え変わり:年に一度、12月から1月に落ちる

- 成長:落角後すぐに新しい角が生え始め、5月頃に最大となる

角の表面を覆っていた皮膚(ビロード)は、角が最大サイズに成長するとはがれ落ちます。繁殖期の前に、オスは水草を角に引っかけてメスにアピールするという独特の求愛行動を見せることが知られています。

大きな蹄と水辺への適応

シフゾウの蹄はウシのように大きく幅広で、これは湿地や沼地での生活に適応した結果です。

この大きな蹄のおかげで、ぬかるんだ地面でも足を取られずに歩くことができるんです。まるで天然のスノーシューのような役割を果たしているんですよ。

また、シフゾウは泳ぎが非常に得意で、肩の部分まで水に浸かることができます。動物園で飼育されているシフゾウも、よくプールに入って水浴びをする姿が観察されています。

毛色と体つき

体毛は柔らかく、灰色がかった黄褐色をしています。体つきはシカよりもややロバやウシに近く、がっしりとした印象を与えます。頭部は細長く、眼は大型で、四肢は長い特徴があります。

シフゾウの生態と習性

食性 – 何を食べる?

シフゾウは草食性で、主に以下のものを食べます。

- 草

- 葦(アシ)

- 木の葉

- 抽水植物(水面から茎や葉を出す水生植物)

シフゾウは反芻動物で、一度飲み込んだ食物を口に戻して再び噛み砕く行動を行います。これはウシやシカなどの偶蹄目に共通する特徴です。

水辺を好む習性から、水生植物を食べることも多く、長い脚を活かして水の中で草を食べる姿がよく観察されています。

社会構造 – 群れで生活

シフゾウは群れを形成して生活する社会性の高い動物です。

群れの特徴:

- 通常は雌雄入り乱れた10~30頭程度の群れで生活

- 繁殖期以外は性別ごとに別々の群れを形成することもある

- 繁殖期の約2ヶ月前、オスは一度群れを離れる

- その後合流し、ハレム(一頭のオスと複数のメス)を形成するため闘争を行う

オスは縄張りを持たず、囲ったメスが他のオスに取られないよう防衛する行動を取ります。この繁殖システムは、他のシカ類とも共通する特徴です。

泳ぎが得意な理由

シフゾウはシカ科の中でも特に水に適応した種として知られています。

シフゾウの泳ぎの上手さには驚かされます!長時間水中にいることもあり、飼育下では他のシカよりも積極的に水を飲んだり、水浴びをしたりする姿が見られるんですよ。

この水への適応は、かつて湿地や沼地に生息していた生態と密接に関係しています。大きな蹄は水の中でも安定した移動を可能にし、泳ぎの技術は捕食者からの逃避や新しい餌場への移動に役立っていたと考えられます。

繁殖と子育て

シフゾウの繁殖に関する情報は以下の通りです。

| 項目 | 詳細 |

|---|---|

| 繁殖期 | 6月~7月 |

| 妊娠期間 | 約270~300日(約9ヶ月) |

| 出産時期 | 4月~5月 |

| 1回の出産数 | 通常1頭(まれに2頭) |

| 離乳時期 | 生後10~11ヶ月 |

| 性成熟 | 生後約2年 |

シフゾウの絶滅と復活の歴史

シフゾウの歴史は、人間による破壊と、同時に人間による献身的な保護活動という、両極端な物語で彩られています。

野生絶滅までの経緯

シフゾウの野生個体群は、約1,800年前(西暦400年頃)にはすでに絶滅に近い状態だったと考えられています。

主な原因は以下の通りです。

- 狩猟:肉や角、毛皮を目的とした乱獲

- 生息地の破壊:人間による湿地の開墾と農地化

- 人口増加:中国の人口増加に伴う生息域の縮小

しかし、北京郊外にある南苑(なんえん)という王朝所有の狩猟区では、元の時代から約200㎢の土地の中で多くのシフゾウが飼育されていました。この狩猟区は他とは隔離されていたため、シフゾウはここで生き延びることができたのです。

アルマン・ダヴィッドによる発見

1864年、フランス人宣教師アルマン・ダヴィッド(Armand David)は、清朝皇帝の狩猟区である南苑で飼育されていたシフゾウを発見しました。

ダヴィド神父は、周囲が高い塀で囲われた南苑の中を覗き見ることに成功し、そこで見たことのない不思議な動物を目撃したんです。動物への強い興味を持つ彼は、この発見を世界に伝えようと奔走しました。

1866年、ダヴィドは骨格の一部をパリに持ち帰り、フランス人博物学者のアルフォンス・ミルヌ=エドワールがこれを新種として記載し、「ダヴィド神父のシカ」という名前を付けました。

この発見をきっかけに、ヨーロッパ各国がシフゾウを手に入れようと競い合うようになります。

- 1869年:ロンドン動物園にシフゾウが送られる

- その後:ドイツ、フランスなどもシフゾウを入手

- 1888年:日本の上野動物園にもつがいが寄贈される

義和団の乱と完全絶滅

シフゾウにとっての運命の時は、19世紀末から20世紀初頭にかけて訪れます。

1895年:永定河の洪水

1895年、永定河の氾濫により南苑が洪水に見舞われ、多くのシフゾウが死亡しました。この災害により、残りのシフゾウは20~30頭まで減少してしまいます。

1900年:義和団の乱

1900年、反キリスト教の宗教団体である義和団による蜂起「義和団の乱」が発生しました。この最中、南苑は軍に乗っ取られ、そこにいた残りのシフゾウたちは射殺されたり食べられたりして全滅してしまいます。

さらに、第一次世界大戦の混乱により、ヨーロッパの動物園にいたシフゾウも次々と死亡。中国に残っていた1頭のメスも1920年に老衰で死んでしまい、誰もがシフゾウは完全に絶滅したと考えました。

ベッドフォード公爵の保護活動

しかし、シフゾウの物語はここで終わりませんでした。

イギリスの貴族、ベッドフォード公爵(11代ハーブランド・ラッセル)は、シフゾウが注目される前から密かに個体を集めており、自分の庭園「ウォバーン・アビー」で飼育していました。

ベッドフォード公爵の功績:

- 1895年頃から、各地のシフゾウを自身の庭園に集める

- 庭園は沼や湿原があり、シフゾウにとって最適な環境だった

- 繁殖に成功し、1920年にシフゾウが絶滅したと思われた後も、人知れず個体数を増やし続ける

- 1946年頃、飼育数が200頭を超える

- 世界中のいくつかの動物園へシフゾウを送り出す

当初、繁殖できる個体はわずか11頭だけでしたが、イギリス貴族を中心とした努力の結果、シフゾウは徐々に個体数を回復させていきました。

もしベッドフォード公爵がいなかったら、シフゾウは本当に絶滅していたかもしれません。一人の人間の情熱と献身が、一つの種を救ったんです。これは動物保護の歴史において、本当に奇跡的な出来事なんですよ。

中国への再導入

1956年、中国にシフゾウの飼育個体が一部返還されました。

そして1985年には、イギリスから20頭(オス5頭、メス15頭)が中国に送られ、中国で最初の野生復帰(再導入)が試みられます。

1986年には、黄海に面した江蘇省大豊の広大な湿地に、世界初かつ最大の「大豊シフゾウ国家級自然保護区」が設置されました。

その後も中国では何度か再導入が行われ、着実に個体数を増やしていきました。

- 1993年:再導入された個体は約120頭

- 1998年:8頭を野生に放つ試みが開始

- 2008年:2,000頭を超える

- 2010年:野生個体数が156頭に(総数1,618頭)

また、1895年の洪水のタイミングで囲いの外に逃げ出した個体たちも各地で繁殖し、現在では約600頭が半野生状態で生息していると推測されています。

中国での保護活動の現状【2025年最新】

39頭から8500頭への奇跡の回復

2025年9月、江蘇省塩城市で開催された「2025年世界浜海フォーラム」において、驚くべき発表がありました。

最新データ(2025年9月):

江蘇省大豊シフゾウ国家級自然保護区に生息するシフゾウの数が、1986年当時の39頭から8,500頭余りに増加したことが発表されました。同保護区は現在、世界的なシフゾウ遺伝子バンクとなっています。

参考:AFPBB News – 39頭から8500頭に 中国が世界最大のシフゾウ遺伝子バンクを再構築

これは約40年間で200倍以上という驚異的な回復です。すでに3世代目の野生個体も誕生しており、中国科学院の動物研究所は野生復帰を成功と評価しています。

大豊シフゾウ国家級自然保護区での取り組み

江蘇省の大豊シフゾウ国家級自然保護区では、専門の職員たちが日々シフゾウの管理と保護に従事しています。

2025年6月の報道によると、保護区の責任者である薛丹丹さん(35歳)は、2016年から保護区でシフゾウの管理と科学知識の普及に従事しているそうです。網に絡まったシフゾウを地元住民と協力して救出したり、監視プラットフォームの構築に参加したりと、シフゾウと深く関わる活動を続けているんですよ。

参考:新華社 – シフゾウを見守る自然保護区職員 中国江蘇省

現在、中国国内では複数の自然保護区でシフゾウの保護活動が行われています。

- 江蘇省大豊シフゾウ国家級自然保護区(最大の保護区)

- 北京南苑森林公園

- 湖北省の自然保護区

- 河南省の保護区

日本とシフゾウの関わり

1888年の上野動物園への導入

日本に最初にシフゾウが来たのは1888年のことでした。当時すでにその数を減らしていたシフゾウですが、清国から上野動物園につがいで2頭のシフゾウが寄贈されました。

日本での繁殖失敗の歴史

上野動物園に寄贈されたつがいは、以下のような経過をたどりました。

- 1890年:繁殖に成功し、1頭の子どもが生まれる(しかし成獣になる前に死亡)

- その後:もう一度繁殖に成功するが、その個体も明治時代のうちに死亡

- 1896年:オスが死亡

- 1898年:メスが死亡

- 1906年:日本のシフゾウは全て息絶える

残念ながら、日本ではシフゾウの個体数を増やすことができず、一度は日本からシフゾウが姿を消すことになりました。

。

当時の日本には、シフゾウの飼育に関する知識や経験が不足していたのかもしれません。湿地を好む習性や、繁殖に適した環境づくりなど、今では分かっていることも、当時は手探りの状態だったんでしょうね

特定外来生物指定の理由

現代の日本では、シフゾウは特定外来生物に指定されています。

指定の背景:

2006年2月、シカ亜科の他種が分布域外で移入・定着した例があることと、ニホンジカとの遺伝子汚染が懸念されることから、シフゾウを含むシカ亜科の一部の種が特定外来生物に指定されました。

これは、もしシフゾウが日本の野外に定着した場合、以下のような問題が発生する可能性があるためです。

- ニホンジカとの交雑:遺伝的汚染により、ニホンジカ固有の遺伝子が失われる

- 植生への影響:湿地の植物を食べることで、日本の湿地生態系に変化をもたらす

- 在来種との競合:食物や生息地をめぐる競争が発生する

この指定により、シフゾウは動物園などの認可を受けた施設でのみ飼育が許可されています。

日本でシフゾウに会える動物園【2025年最新】

2025年11月現在、日本でシフゾウを飼育しているのはわずか2施設のみです。

多摩動物公園(東京都)

施設情報:

住所:東京都日野市程久保7-1-1

アクセス:京王線・多摩モノレール「多摩動物公園駅」から徒歩1分

開園時間:9:30~17:00(入園は16:00まで)

休園日:水曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

入園料:一般600円、中学生200円、65歳以上300円(小学生以下無料)

多摩動物公園は、日本最大級の動物園の一つで、広大な敷地の中で様々な動物を自然に近い環境で飼育しています。シフゾウも、湿地を模した環境で飼育されており、水浴びをする姿を観察できることもあります。

安佐動物公園(広島県)

施設情報:

住所:広島県広島市安佐北区安佐町大字動物園

アクセス:JR「広島駅」からバスで約45分「安佐動物公園」下車

開園時間:9:00~16:30(入園は16:00まで)

休園日:木曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

入園料:大人510円、高校生・65歳以上170円(中学生以下無料)

安佐動物公園は、西日本最大級の動物園で、開園から50年以上の歴史を持ちます。シフゾウの飼育に力を入れており、水場を常に清潔な状態に保つなど、動物福祉に配慮した環境づくりを心がけています。

安佐動物公園の飼育員さんは、「一度絶滅してしまうと元には戻せない。だからこそ、今いる動物については絶滅させないように守っていくことが動物園の役割」とおっしゃっています。動物園は単なるレジャー施設ではなく、種の保存という重要な使命を担っているんですね。

参考:地球派宣言 – 野生で一度は絶滅 貴重な動物「シフゾウ」

かつて飼育していた施設

過去には以下の施設でも飼育されていましたが、現在は飼育されていません。

- 上野動物園(東京都):1888~1906年に飼育

- 熊本市動植物園(熊本県):2016年頃まで飼育(個体は他施設へ移動)

2025年6月には、多摩動物公園で飼育されていたシフゾウの「アオバ」が亡くなり、日本国内のシフゾウは3頭・2施設という非常に限られた数となっています。

参考:zoo zoo diary – 3頭だけ!日本にいるシフゾウ【動物の相関図】2025年6月

まとめ:シフゾウから学ぶ動物保護の重要性

シフゾウの物語は、人間による破壊と保護、絶滅と復活という、動物保護の複雑な現実を象徴しています。

本記事のポイント:

- シフゾウは「四不像(シカでもウシでもウマでもロバでもない)」という名前の由来を持つ、中国原産の独特な動物

- 19世紀末から20世紀初頭にかけて野生絶滅したが、ベッドフォード公爵の保護活動により種が保存された

- 1986年に39頭だった個体数が、2025年には8,500頭以上に回復するという奇跡的な復活を遂げた

- 日本では2施設のみで飼育されており、非常に貴重な存在となっている

- 現在もIUCNレッドリストで「野生絶滅(EW)」に分類されているが、保護活動により将来的には評価が変更される可能性がある

シフゾウの復活劇は、「絶滅は永遠」という言葉に一石を投じる、希望に満ちた物語です。しかし同時に、もしベッドフォード公爵という一人の人間がいなければ、シフゾウは本当に絶滅していたかもしれないという事実も忘れてはいけません。

シフゾウの物語から、私たちは以下のことを学ぶことができます。

- 予防の重要性:絶滅してからの保護活動は困難。生息地保護と個体数管理が最も重要

- 個人の力:一人の情熱と献身が、一つの種を救うことができる

- 国際協力:中国、イギリス、世界各国の動物園が協力してシフゾウを守ってきた

- 遺伝的多様性:11頭から始まったシフゾウは遺伝的多様性に課題を抱えている(今後の課題)

- 動物園の役割:単なる展示施設ではなく、種の保存と教育という重要な使命を担っている

もし機会があれば、ぜひ多摩動物公園や安佐動物公園を訪れて、実際にシフゾウの姿を見てみてください。その不思議な姿と、絶滅と復活という壮大な物語を持つこの動物を目の当たりにすることで、動物保護の重要性と、私たち一人ひとりができることについて考えるきっかけになるはずです。

シフゾウは、まさに「不死像(フシゾウ)」として、これからも私たちに生命の尊さと保護活動の大切さを教え続けてくれることでしょう。

参考文献・出典

- Wikipedia – シフゾウ

- IUCN Red List – Elaphurus davidianus

- 東京ズーネット – どうぶつ図鑑「シフゾウ」

- 安佐動物公園 – シフゾウ

- AFPBB News – 39頭から8500頭に 中国が世界最大のシフゾウ遺伝子バンクを再構築(2025年9月29日)

- 新華社 – シフゾウを見守る自然保護区職員 中国江蘇省(2025年6月12日)

- Webいきもの図鑑 – シフゾウ

- ecotopia – シフゾウの記録

- 地球派宣言 – 野生で一度は絶滅 貴重な動物「シフゾウ」

- zoo zoo diary – 3頭だけ!日本にいるシフゾウ【動物の相関図】2025年6月