✅ 円山応挙が描いた「朝顔狗子図杉戸(あさがおくしずすぎと)」は現代でも大人気!

✅ 応挙は30匹以上の犬を描いた愛犬家だった

✅ 写実的なのにキュートさ満点の犬の絵の秘密

✅ 実際に作品を見られる美術館・展覧会情報も紹介

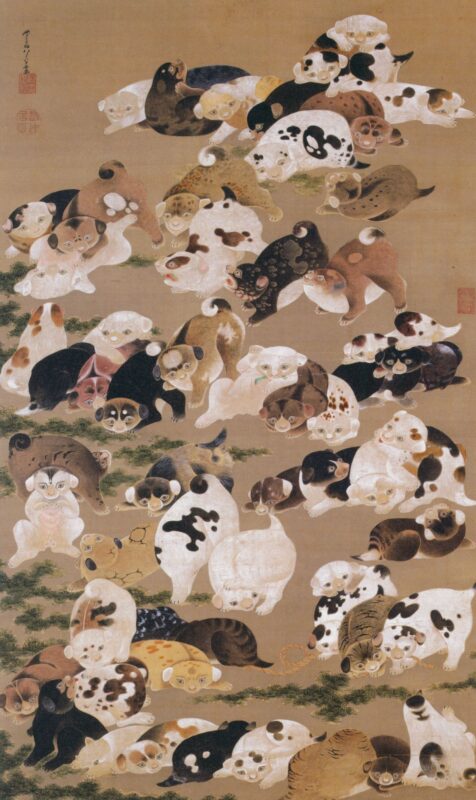

江戸時代の絵師・円山応挙(まるやま おうきょ)が描いた犬の絵を見たことがありますか?SNSでも話題になった「朝顔狗子図杉戸(あさがおくしずすぎと)」をはじめとした応挙の犬の絵は、300年前に描かれたとは思えないほどキュートで愛らしく、現代の私たちでも思わず「かわいい!」と声を上げてしまうほどです。

この記事では、そんな円山応挙の犬の絵の魅力について、美術史の専門知識を交えながら分かりやすくご紹介します。

円山応挙とは?江戸時代の天才絵師の人物像

貧しい農家から京都画壇のトップへ

円山応挙(1733-1795年)は、享保18年に丹波国穴太村(現在の京都府亀岡市)の農家の次男として生まれました。農家出身でありながら、17歳頃に京都で狩野派の石田幽汀(ゆうてい)に絵の基本を学び、以後は写生を中心として様々な画法を学んで京都画壇の最高峰に立ちました。

応挙の人生は、まさに努力と才能の物語ね!農家の次男から京都画壇のトップになるなんて、すごいわ!

写生を重視した革新的な画風

応挙の作品は、写生による写実的表現が基本ですが、それだけにとどまりません。画面構成や配色を考慮し、巧みな構成力で非現実的な風景にもかかわらず、「こんなことがあるかもしれない」と思わせる現実味を感じさせます。これが応挙の真の魅力です。

応挙の革新的なポイント:

- 西洋の遠近法を取り入れた立体表現

- 中国画の写生技術を研究し独自発展

- 伝統的な日本の装飾画法との融合

- 見たままではなく「かわいく」演出する技術

円山応挙の犬がかわいい理由 – なぜこんなに愛らしいのか?

1. 生まれて間もない子犬ばかりを描いた

応挙は仔犬、特に生まれて間もない仔犬たちを好んで描いたが、画材としてはそれまで日本の絵画には見られなかったものである。残っている作品の一部を数えるだけでも、30匹以上の犬を描いているそうです。

2. 人間のような表情を演出

本物の子犬は、白目がほとんど見えないですよね。だけど応挙の場合はこのように人間の目と同じように描いて表情を演出します。この技法により、犬たちに感情豊かな表情が生まれ、見る人の心を掴んで離しません。

3. 実際の子犬の行動を正確に観察

カメラもない時代に、応挙は子犬のかわいい瞬間を的確に捉えて描きました。まさに天才的な観察眼と言えるでしょう。

応挙が捉えた子犬のかわいい瞬間:

- 後ろ足を横に投げ出すポーズ

- お尻を向けた愛らしい姿勢

- じゃれ合って重なり合う様子

- つぶらな瞳で見つめる表情

代表作品「朝顔狗子図杉戸(あさがおくしずすぎと)」の魅力を徹底解説

SNSでも話題!現代人をも魅了する名作

愛らしく無垢な子犬を、本物らしく見える構図や立体感でわかりやすく描いた、応挙ならではの魅力あふれる作品である「朝顔狗子図杉戸(あさがおくしずすぎと)」(東京国立博物館蔵)は、現代でもSNSで人気を集めています。

作品の見どころポイント

「朝顔狗子図杉戸(あさがおくしずすぎと)」の技術的特徴:

- 鮮やかな色彩:群青と緑の配色が清涼感を演出

- 立体的な描写:ふわふわの毛質感が本物そっくり

- 絶妙な構図:3匹の子犬それぞれに個性的なポーズ

- 季節感の表現:朝顔との組み合わせで夏の爽やかさを演出

この絵を見ていると、今にも子犬たちが動き出しそうで、思わず撫でたくなっちゃう!

応挙の犬画が江戸時代に与えた影響

「かわいい子犬画」のブームを創出

応挙が現れたことで、かわいい子犬の絵が江戸時代に確立されて、人気を得ていくんです。かわいい子犬画はひとつのムーブメントになり、応挙そっくりなもの、なんとなく似ているものも含め、様々な画家に影響を与えました。

弟子たちにも受け継がれた技法

応挙の影響を受けた主な画家:

- 長沢蘆雪(ながさわ ろせつ):師匠の写生技術を受け継ぎつつ独自の表現を追求

- 源琦(げんき):応挙門下で動物画を得意とした

- 森徹山(もり てつざん):円山派の正統な継承者

応挙が確立した子犬画の人気により、江戸時代後期には絵画だけでなく本の表紙や着物、アクセサリーなど、様々なものに子犬のモチーフが使用されるようになりました。

応挙の犬画を実際に見られる美術館・展覧会情報

常設展示で見られる主要美術館

東京国立博物館

- 「朝顔狗子図杉戸」(重要文化財)

- 応挙館(庭園内)に実際に描かれていた杉戸絵

- アクセス:JR上野駅より徒歩10分

MIHO MUSEUM

- 「仔犬図(しくず)」(1785年作)

- 雪の上で無邪気に戯れる5匹の仔犬たち。お尻を向けた愛らしい姿態やつぶらな瞳からは、応挙自身の優しさがこめられているように感じられる

- アクセス:JR石山駅よりバス

今後注目の展覧会情報

「日本美術の鉱脈展 未来の国宝を探せ!」(2025年6月21日~8月31日)

- 会場:大阪中之島美術館

- 世界初公開:伊藤若冲と円山応挙の初の合作屏風を展示

- 注目ポイント:これまで発見されていなかった若冲と応挙の接点を示す歴史的発見

「円山応挙―革新者から巨匠へ」(2025年9月26日~11月24日)

- 会場:三井記念美術館(東京・日本橋)

- 応挙の代表作である国宝「雪松図屏風」を含む大規模回顧展

実物を見ると、写真では分からない細かい筆遣いや色の美しさに感動するわよ!ぜひ美術館に足を運んでみて!

現代に蘇る応挙犬の人気

SNSで話題の「応挙犬」

近年、TwitterやInstagramで応挙の犬の絵が「#応挙犬」のハッシュタグとともに拡散され、若い世代にも人気が広がっています。特に「朝顔狗子図杉戸」は、そのキュートさから多くの人に愛され続けています。

グッズ化される応挙犬

円山応挙『朝顔狗子図杉戸』の子犬を立体再現して、暮らしにアートな癒やしを届けてくれるぬいぐるみポーチに。江戸わんこシリーズ第4弾として、フェリシモから応挙犬のぬいぐるみポーチが発売されるなど、現代でも愛され続けています。

まとめ:円山応挙の犬が時代を超えて愛される理由

円山応挙の犬の絵が現代でも多くの人に愛され続ける理由は、以下の点にあります:

応挙犬の永遠の魅力

- 普遍的なかわいさ:今から200年以上前に、すでに動物のモフモフ感に大衆が共感していたのは、不思議な気もしますが、これも動物が普遍的に可愛いという証拠のひとつなのでしょう

- 高い技術力:写実的でありながら、理想化された美しさを持つ

- 感情的な表現:精密に写真のように正確に描くことは、当時の画家の技量の高さでもありましたが、応挙はそこに自分の感情も入れ込み、表現をしたのだと思われます

- 革新性:それまでの日本画にはなかった新しいモチーフの開拓

言ってみれば、子犬の絵の発明ですねと評される円山応挙の犬画は、江戸時代から現代まで、多くの人々の心を癒し続けています。ぜひ一度、美術館で実物の作品をご覧になって、その愛らしさを直接体感してみてください。

参考文献・出典

- MIHO MUSEUM「仔犬図 円山応挙筆」

- 和樂web「犬がカワイイ!円山応挙が『京都画壇のキング・オブ・キング』である理由」

- ほぼ日刊イトイ新聞「第2回 丸山応挙の子犬画発明」

- フェリシモ「ミュージアム部™」

- しゃえま偶感「円山応挙の犬の作品と展覧会」

- 講談社「応挙も蘆雪も若冲も!『かわいい子犬画』選りすぐりの116点からひもとく絵画史」