最近、熊に関するニュースを頻繁に目にするようになりました。「また熊が出た」「人が襲われた」という報道に、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、熊は本当に凶暴な動物なのでしょうか?人間に非はないのでしょうか?この記事では、動物愛護の視点を大切にしながら、熊と人間の関係について深く掘り下げていきます。

世界と日本の熊の種類

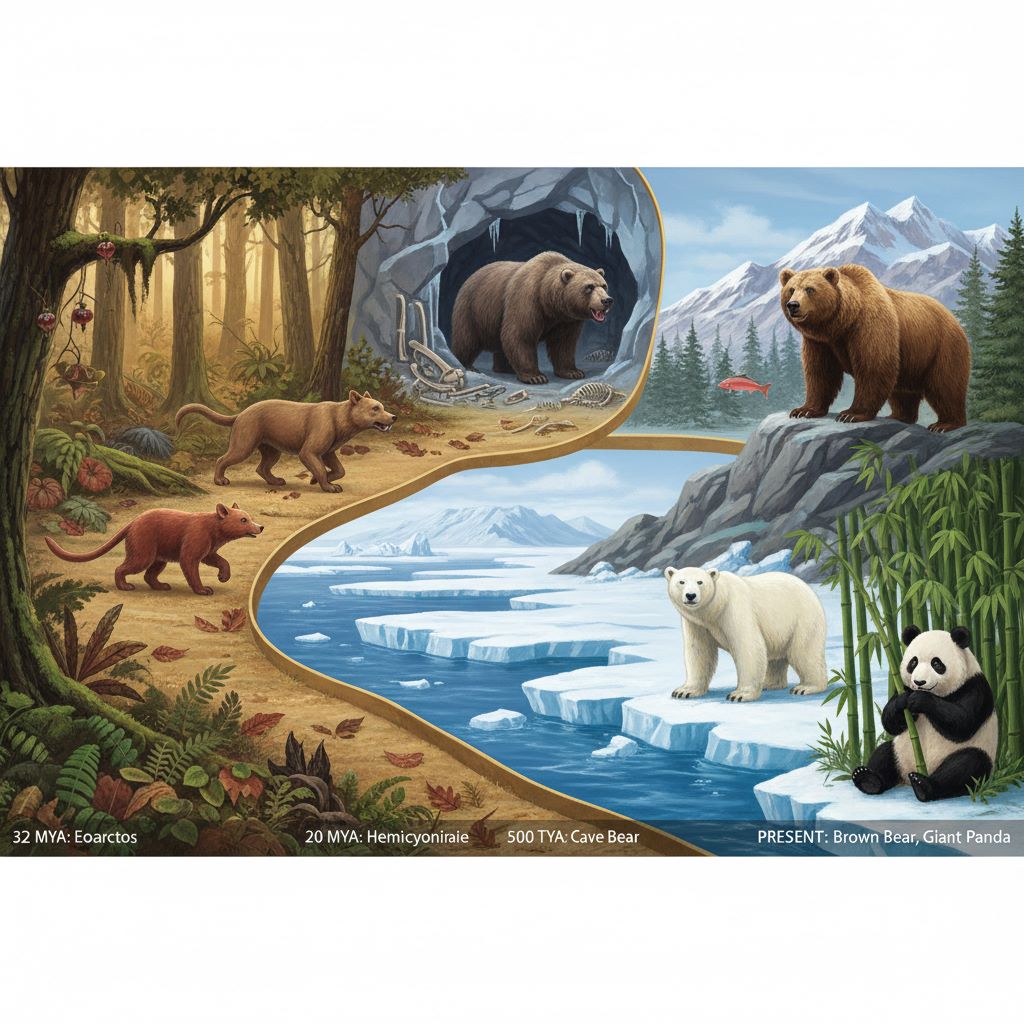

まず、熊について正しく理解するために、世界にはどんな種類の熊がいるのか見ていきましょう。

世界の熊は全8種類

世界に生息する野生の熊は、全部で8種類です。それぞれが異なる環境に適応し、独自の進化を遂げてきました。より詳しい各地の熊の情報は、「熊出没マップ全国2025」もご覧ください。

| 種類 | 体長・体重 | 生息地 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| ヒグマ(グリズリー) | 2-3m / 500kg超 | ユーラシア大陸、北米、日本(北海道) | 世界最大級の陸上動物、攻撃性が高い |

| ツキノワグマ | 1.1-1.3m / 50-100kg | アジア、日本(本州・四国) | 胸に白い三日月模様、臆病な性格 |

| ホッキョクグマ | 2.5-3m / 600kg | 北極圏 | 世界最大の肉食獣、白い毛だが皮膚は黒い |

| アメリカクロクマ | 1.5-2m / 100-200kg | 北米 | カラーバリエーション豊富、人間社会に近い |

| マレーグマ | 1-1.5m / 25-65kg | 東南アジア | 世界最小の熊、「犬熊」とも呼ばれる |

| ナマケグマ | 1.5-1.8m / 100-140kg | インド、スリランカ | シロアリや蜂蜜が主食、唇が長く伸びる |

| メガネグマ | 1.5-1.8m / 100-200kg | 南米アンデス山脈 | 南米唯一の熊、眼鏡のような模様 |

| ジャイアントパンダ | 1.2-1.5m / 100-150kg | 中国 | 竹食性、かつて肉食だった名残の消化器官 |

日本の熊の詳細解説

日本にはヒグマとツキノワグマの2種類の熊が生息しています。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

ヒグマ(北海道)

基本情報

- 体長:オス2-2.5m、メス1.6-1.8m

- 体重:オス250-500kg、メス150-250kg

- 生息数:北海道庁の最新シミュレーション(2024年公表などの資料)では、約12,200頭(2022年末時点推定)

- 寿命:野生で20-30年

特徴

- 日本最大の陸上動物

- 時速50-60kmで走ることができる

- 嗅覚が非常に優れている(犬の7倍以上)

- 雑食性で、春は山菜、夏は昆虫、秋はドングリや鮭を食べる

ツキノワグマ(本州・四国)

基本情報

- 体長:1.1-1.3m

- 体重:40-100kg(最大150kg)

- 生息数:約15,000頭(推定)

- 寿命:野生で15-20年

特徴

- 胸に白い三日月型の模様(月輪:つきのわ)

- ヒグマより小型だが、木登りが得意

- 基本的に臆病な性格

- 草食傾向が強く、植物が主食

ツキノワグマは「クマの中の猫」と呼ばれるほど身軽で、垂直の木も簡単に登ることができます。一方、ヒグマは体重が重すぎて木登りはほとんどできません。

熊被害の現状と統計

近年、熊による被害は増加傾向にあり、2025年は特に深刻な状況が続いています。

2025年の被害状況(最新)

⚠️ 2025年は「統計史上最悪」の年となりました

2025年は春から異例のペースで被害が発生していましたが、環境省の最新データ(2025年11月末時点の速報値)によると、人身被害者数は累計230人に達しました。

これは、これまで過去最悪と言われていた2023年度(219人)を上回り、過去最多記録を更新する事態となっています。また、死者数も13人に達し、深刻な状況が浮き彫りになりました。

- 被害者数: 230人(前年比で約2.9倍の急増)

- 死者数: 13人(統計開始以来最多)

- 特徴: 春(4月)から被害が多発し、秋になっても収束しなかったのが特徴です。

「例年は秋に被害が集中しますが、2025年は春から多発しています。秋はドングリの凶作が予測されており、さらに深刻な状況になる可能性があります。」

過去の被害状況との比較

| 年度 | 人身被害件数 | 被害者数 | 死者数 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| 2023年度 | 198件 | 219人 | 6名 | かつての過去最多記録 |

| 2024年度 | ー | 79人 | 一時的に減少したが予断を許さず | |

| 2025年度 | 集計中 | 230人 | 13名 | 統計史上最悪(11月末時点) |

※2025年度の数値は環境省速報値(4月〜11月累計)に基づく。すでに2023年度の記録を抜き、過去最悪の被害となっています。

2025年の主な特徴

- 季節パターンの変化

- 従来:秋に被害集中

- 2025年:春から多発(4月だけで11人)

- 出没地域の拡大

- 市街地や住宅街での目撃が増加

- 東京都あきる野市でも出没情報急増(4~7月に126件)

- 秋田県で警報発令

- 「ツキノワグマ出没警報」を発令

- 集落周辺に定着している個体が増加

- 秋への警戒

- 2025年秋はドングリ凶作が予測

- 「人とクマの大衝突」が起きる可能性を専門家が警告

熊の出没状況

熊の出没状況については、「熊出没マップ全国2025」の記事でも詳しく解説しています。

特に注目すべきは、市街地での出没が増加していることです。かつては「熊は深い山奥にいる」と考えられていましたが、今では住宅街や都市部でも目撃されるようになりました。

個体数の変化

| 地域 | 過去の推定個体数 | 現在の推定個体数 | 変化 |

|---|---|---|---|

| 北海道(ヒグマ) | 約5,000頭(1990年) | 約11,700頭(2020年) | 2.3倍以上 |

| 紀伊半島(ツキノワグマ) | 180頭(1998年) | 467頭(2024年) | 2.6倍 |

世界で増加する熊被害 – 日本だけの問題ではない

実は、熊被害の増加は日本だけの問題ではありません。世界各地で同じ現象が起きているのです。

世界的な増加トレンド

2000年から2015年の調査によると、北米、ヨーロッパ、東アジアのすべての地域で熊による攻撃が有意に増加しています。世界全体では年間約40件の熊攻撃が発生しており、これは過去と比べて明らかな増加傾向を示しています。

地域別の深刻な状況

ルーマニア – ヨーロッパ最大の問題

ルーマニアは現在、ヨーロッパで最も深刻な熊問題に直面しています:

- 2023年:7,500件以上の熊関連緊急通報(2019年の4.5倍)

- 2016-2021年:154件の攻撃、14人死亡、158人負傷

- 熊の個体数:推定10,000-12,000頭(20年前の約3倍)

- 2024年の対応:駆除枠を481頭に倍増(前年220頭)

2024年6月には、19歳のハイカーが熊に襲われて死亡する事件が発生し、国会が緊急会議を開く事態となりました。

ヨーロッパ全体の状況

- 熊の個体数:2013年の約84,000頭 → 2022年に96,000頭へ増加

- スペイン、スロベニア、イタリアでも個体数が増加中

- 多くの国が熊管理の急増に対応できていない状況

北米の状況

- 2000-2015年:北米で183件の熊攻撃を記録

- 2023年:複数の致命的な攻撃が発生

- アラスカ、モンタナ、カリフォルニアなどで被害が増加

- カリフォルニアでは「Hank the Tank」という500ポンドの熊が28軒の家に侵入

ホッキョクグマ – 気候変動の最前線

1870年から2014年の間に、ホッキョクグマによる攻撃はわずか73件でしたが、近年増加傾向にあります:

- 海氷の減少により、陸地で過ごす時間が増加

- 栄養不足の成体オスが最も危険

- 7月と12月が最も危険な時期(海氷が最も少ない)

- 2023年1月にはアラスカで母子が襲われる事件が発生

世界共通の原因

興味深いことに、世界各地で熊被害が増加している原因は、驚くほど共通しています:

| 原因 | 日本 | ルーマニア | 北米 |

|---|---|---|---|

| 個体数の増加 | ✅ 2倍以上 | ✅ 約3倍 | ✅ 地域により増加 |

| 農村の過疎化 | ✅ 深刻 | ✅ 進行中 | ✅ 一部地域で |

| 緩衝地帯の消失 | ✅ 里山の荒廃 | ✅ 農地の放棄 | ✅ 郊外の拡大 |

| 人間に慣れた熊 | ✅ アーバンベア | ✅ ゴミ漁りの常習化 | ✅ 「Hank the Tank」など |

| 気候変動の影響 | ✅ ドングリ不作・冬眠短縮 | ✅ 温暖化の影響 | ✅ 海氷減少(ホッキョクグマ) |

| レクリエーション増加 | ✅ 登山・ハイキングブーム | ✅ 観光客の増加 | ✅ 国立公園利用者増 |

熊被害の増加は、特定の国や地域だけの問題ではありません。気候変動、人口動態の変化、人間活動の拡大という、地球規模の環境変化の一部として起きている現象なのです。

世界的視点が教えてくれること

世界各地で同じ問題が起きているという事実は、私たちに重要な示唆を与えてくれます:

- 問題は構造的:単なる個別の事件ではなく、人間社会と自然環境の関係性の変化が根本原因

- 国際的な知見の共有:各国の成功事例や失敗例から学べる

- 地球規模の対応:気候変動対策なくしては根本的解決は難しい

- 科学的アプローチ:感情的な対応ではなく、データに基づいた管理が必要

なぜ熊は人里に出てくるのか

熊が人里に出てくる理由は、単純に「凶暴だから」ではありません。むしろ、人間社会の変化と自然環境の変化が複雑に絡み合った結果なのです。

1. ドングリ不作の影響

熊の秋の主食であるブナやミズナラのドングリが不作になると、食料を求めて人里に降りてきます。しかし、ドングリの豊凶は太古の昔から繰り返されてきた自然現象です。問題は、ドングリ不作だけでは説明できない構造的な要因があることです。

2. 里山の荒廃と過疎化

「昔は里山が人と熊の緩衝地帯になっていたんです。でも今は…」

- 農村人口の激減:この30年で1,500万人以上減少

- 高齢化:農村では3人に1人以上が高齢者

- 耕作放棄地の増加:管理されない土地が熊の生息地に

- 里山の藪化:見通しが悪くなり、熊の隠れ家に

かつて人の手が入っていた里山は、熊と人間を隔てる「緩衝地帯」の役割を果たしていました。しかし、過疎化により里山が荒廃し、その境界線が曖昧になってしまったのです。

3. 「新世代」の熊の登場

最も深刻な問題は、「人を恐れない熊」が増えていることです。

アーバンベア(都市型熊)の特徴:

- 生まれたときから車の音や人の気配に慣れている

- ハンターに追われた経験がない

- 人間のゴミや農作物の味を覚えている

- 親から学習した大胆な行動を次世代に伝える

4. 気候変動の影響

気候も熊の行動に影響を与えています:

- 冬眠期間の変化:暖冬により冬眠期間が短くなる

- 活動期間の延長:食料が必要な期間が長くなる

- 生態系の変化:植物の開花・結実時期のズレ

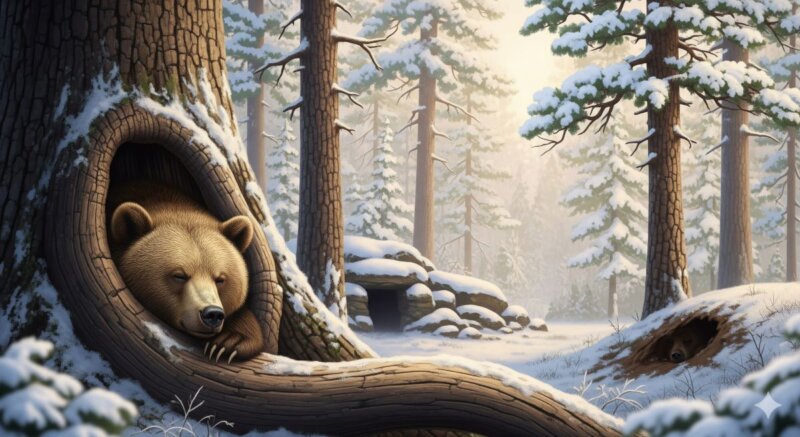

熊の冬眠については、「熊の冬眠場所5タイプガイド」や「冬眠動物一覧」でも詳しく紹介しています。

5. 開発による生息地の減少

- 森林の針葉樹(スギ)植林による広葉樹林の減少

- 太陽光発電施設の設置による山林の開発

- 道路建設による生息地の分断

熊は本当に凶暴なのか?

ここで重要な問いかけをしたいと思います。熊は本当に凶暴な動物なのでしょうか?

熊の本来の性質

実は、熊(特にツキノワグマ)は基本的に臆病な動物です:

- 人間を積極的に襲うことはほとんどない

- 人の気配を察すると、自ら離れていくことが多い

- 襲うのは主に自己防衛のため(驚いた時、子連れの母熊など)

「熊も生きるために必死なんです。決して人間を襲いたくて襲っているわけではありません。」

人間側の責任

熊による被害を「熊が凶暴だから」で片付けてしまうのは、問題の本質を見誤ることになります。むしろ、人間側にも多くの責任があることを認識する必要があります:

- 生息地を奪ってきた歴史

- 里山の管理放棄

- 誘引物(ゴミ、農作物)の不適切な管理

- 熊の生態への理解不足

人間と熊の共存は可能か

では、人間と熊の共存は可能なのでしょうか?答えは「簡単ではないが、不可能ではない」です。

共存への取り組み事例

軽井沢町「ピッキオ」の取り組み

- ベアドッグ(熊追い犬)による追い払い

- 電気柵の設置指導

- ゴミ管理の徹底

- 地域住民への教育活動

北海道の取り組み

- 出没データの地図化とリアルタイム共有

- ゾーニング管理(生息地域の区分け)

- 個体識別による科学的管理

私たちにできること

個人レベルでできる対策:

- ゴミの管理:生ゴミは適切に処理し、放置しない

- 誘引物の除去:収穫予定のない柿や栗は取り除く

- 藪の刈り払い:人家周辺の見通しを良くする

- 熊鈴の携帯:山に入る際は音で存在を知らせる

- 情報の共有:目撃情報を地域で共有する

地域・社会レベルで必要な対策:

- 里山の再生:放置された里山を整備し、緩衝地帯を復活

- 専門人材の配置:野生動物管理の専門家を現場に

- 科学的管理:個体数調査と適切な管理計画

- 教育・啓発:熊の生態と正しい対処法の普及

「共存」という言葉の落とし穴

「『共存』という言葉は、命を尊重しようとする私たちにとって魅力的な響きを持ちます。しかし、ある専門家はこう指摘しています──『野生動物を相手に“共存”はありません。人間が森林を開発すれば、野生動物のすみかは破壊されますし、人が減った場所には動物が進出します。人と動物の関係は、そうしたせめぎあいの結果にすぎないのです。』

この言葉は、動物を敵視するものではなく、私たち人間の営みが野生動物の行動に影響を与えているという現実を示しています。だからこそ、理想だけでなく、現実に根ざした『棲み分け』や『管理』が必要なのです。

動物愛護の視点からも、命を守るためには感情だけでなく、環境や行動学に基づいた調整が欠かせません。『共存』とは、互いに譲り合いながら生きるための知恵と工夫の積み重ねなのです。」

今後の課題と展望

解決すべき課題

- 人口減少への対応:2050年には日本の人口が1億人を下回る予測

- 専門人材の不足:野生動物管理の専門家が圧倒的に不足

- 財源の確保:対策には継続的な予算が必要

- 意識の変革:「駆除」から「管理・共存」への転換

動物愛護の視点から

熊は日本の豊かな自然を象徴する大切な存在です。生態系の頂点に立つ熊を守ることは、森全体の生態系を守ることにつながります。

「熊を守ることは、私たち人間の未来を守ることでもあるんです。」

重要なのは:

- むやみな駆除ではなく、科学的な個体数管理

- 生息地の保全と回復

- 人間活動との適切な棲み分け

- 次世代への環境教育

まとめ:熊と人間の未来に向けて

熊による被害が増えているのは事実です。しかし、それは熊が凶暴になったからではなく、人間社会の変化と自然環境の変化が複雑に絡み合った結果です。

過疎化、里山の荒廃、気候変動、そして「人を恐れない新世代の熊」の登場。これらの問題は、単に熊を駆除すれば解決するものではありません。

必要なのは:

- 熊の生態を正しく理解すること

- 人間側の責任を認識すること

- 科学的な管理と棲み分けを進めること

- 地域全体で取り組むこと

熊は敵ではありません。共に日本の自然に生きる仲間として、お互いが安全に暮らせる環境を作っていく。それが、私たち人間の責任ではないでしょうか。

動物愛護の視点を持ちながら、現実的な対策を進める。簡単ではありませんが、それこそが持続可能な未来への道筋だと信じています。

🌳 あなたにもできること

熊との共存に向けて、私たち一人一人ができることがあります:

- 正しい知識を持つ:この記事をSNSでシェアして、熊に対する理解を広めてください

- 地域の活動に参加:里山の整備活動やゴミ拾いに参加する

- 支援する:日本熊森協会などの団体への寄付や会員登録

- 情報をチェック:最新の熊出没情報を確認して安全に行動する

小さな行動の積み重ねが、熊と人間の未来を変えていきます。

参考文献・出典

- 環境省「クマ類による人身被害速報値」(2025年)

- 日本クマネットワーク「2023年度のクマ大量出没と人身被害」報告書

- WWFジャパン「日本に生息する2種のクマ、ツキノワグマとヒグマについて」

- 日本熊森協会 公式サイト

- 富山県「堅果類(ドングリ)の豊凶調査結果」

- 国立環境研究所「人口減少下における里山の生態系変化」

- 環境省「クマ類による人身被害速報値」(2025年)

- 日本農業新聞(2025年7月)

- ニッポン旅マガジン(2025年5月)

- 鳥獣害対策の知恵袋(2025年9月)