この記事でわかること:

□ 熊が3200万年かけてどのように進化してきたのか、化石記録から最新研究まで徹底解説

□ 世界各地で熊がどう生きてきたのか、日本独自の熊の歴史と文化の深い関係

□ 人間と熊の関係がどう変わってきたのか、現代における共存の可能性まで

熊の起源:3200万年前に始まった進化の物語

【知っていましたか?】

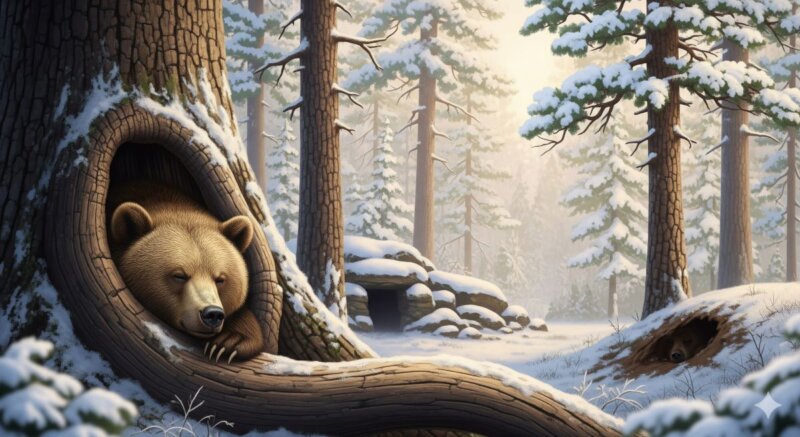

現代の巨大な熊の祖先は、なんと小型の犬ほどのサイズしかなかったんです。長い尾を持ち、ジャコウネコのような姿をしていました。

最古の熊の化石:Eoarctos vorax(エオアルクトス・ボラクス)

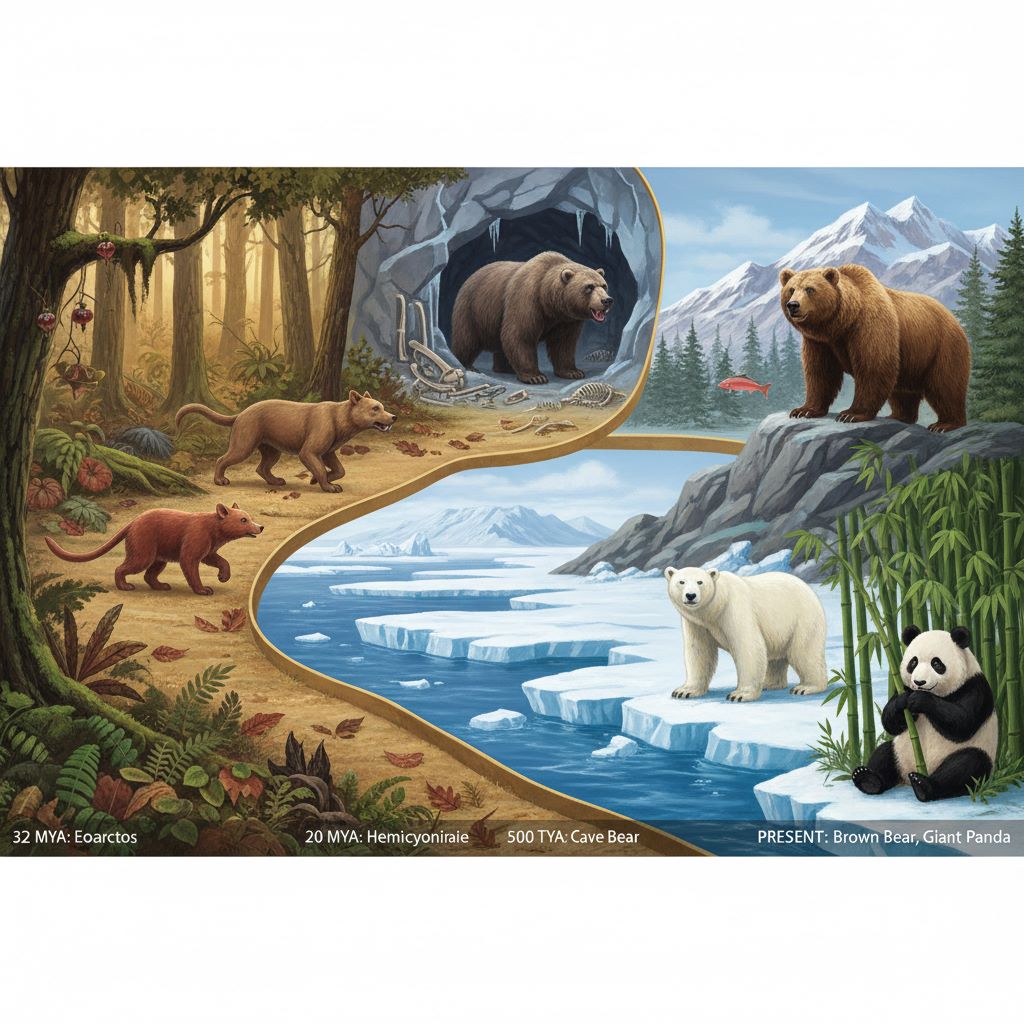

約3200万年前、現在のアメリカ・ネブラスカ州で生きていた小さな動物が、すべての熊の物語の始まりでした。

2023年に正式に記載された「Eoarctos vorax」(意味:貪欲な暁の熊)は、体重わずか数キログラム、アライグマに似た姿をしていました。この小さな祖先は、グリズリーではなくカタツムリの殻をかみ砕くことを好んでいたようです。

80年近く前に発見されたものの、詳細な研究が進まなかったこの化石が、ついに熊の進化の謎を解く重要な鍵となったのです。

2000万年前:熊科の大分岐

約2000万年前の中新世前期、熊の進化に大きな転機が訪れます。この時期に、熊科は3つの大きなグループに分かれました。

| 時期 | 分岐したグループ | 現生種 |

|---|---|---|

| 2000万年前 | ジャイアントパンダ亜科 | ジャイアントパンダ(中国) |

| 1500万年前 | メガネグマ亜科 | メガネグマ(南米) |

| 630万年前〜 | クマ亜科 | ヒグマ、ホッキョクグマ、ツキノワグマ、アメリカクロクマ、ナマケグマ、マレーグマ |

ジャイアントパンダが最も原始的で、他の熊たちとは2000万年以上も前に進化の道を分かれました。現在、私たちが見慣れた「熊らしい熊」が誕生したのは、実はつい最近のことなのです。

肉食から雑食へ:生き残りをかけた戦略転換

熊の祖先はイヌやネコと同じ食肉目に属します。つまり、もともとは肉食動物だったのです。

しかし、約2000万年前から、熊は独自の進化を遂げました。それは、植物を食べるのに適した奥歯(臼歯)への変化です。

【なぜ熊は雑食になったのか?】

答えは「最強のサバイバル能力」にあります。氷河期に入り食料が不足すると:

- ジャイアントパンダの祖先 → 竹を主食に

- ナマケグマの祖先 → シロアリを主食に

- ホラアナグマ → 雑食性と冬眠で氷河期を乗り切る

競争相手のいない食べ物を選択することで、生き残りに成功したのです。

この柔軟な適応力こそが、熊が現代まで生き延びることができた最大の理由です。

絶滅した巨大熊:かつて地球を支配した猛獣たち

史上最強の陸生肉食哺乳類:アルクトテリウム

約200万年前、南アメリカには信じられない巨大熊が存在していました。

アルクトテリウム・アングスティデンス(Arctotherium angustidens):

- 後ろ足で立ち上がった時の背丈:約4.5メートル

- 四足歩行時の肩高:約2.5メートル

- 体重:1.5〜1.8トン

- 特徴:強大な牙、長い足、完全な肉食性

この巨大熊は、当時の巨大な草食獣を捕らえて食べる、真の頂点捕食者でした。現代のホッキョクグマ(最大1トン)をはるかに上回る、史上最大級の肉食哺乳類だったのです。

北米の巨大熊:ショートフェイスベア(アルクトドゥス)

約1万1000年前まで北アメリカに生息していたアルクトドゥス(Arctodus simus)も、体重1トンに達する巨大な熊でした。

その名の通り「Short-faced bear(短い顔の熊)」と呼ばれ、顔が前後に短いのが特徴でした。

なぜ絶滅したのか?

- 最終氷期の終了による環境変化

- 同時期に多くの大型哺乳類が絶滅(オオナマケモノなど)

- アメリカ先住民の進出による影響の可能性

興味深いことに、このアルクトドゥスの仲間が約300万年前に南アメリカに移住し、現在のメガネグマに進化したことがDNA解析で判明しています。

日本における熊の歴史:1万年の物語

本州にもヒグマがいた時代

現在、ヒグマは北海道にしか生息していません。しかし、驚くべきことに、約1万年前までは本州にもヒグマが生息していたのです。

更新世の化石記録から、34万年前〜2万年前にかけて、本州の広いエリアにヒグマが生息していたことが分かっています。

群馬県上野村や埼玉県秩父市では、後期更新世のヒグマの化石が出土しています。しかし、約1万年前に本州のヒグマは絶滅しました。

絶滅の理由は明確ではありませんが、気候変動や人間の活動の増加が影響したと考えられています。

ツキノワグマの独自進化

分子系統学的解析により、驚くべき事実が明らかになりました。

日本のツキノワグマは、ツキノワグマ全体の中で最も古い系統なのです。

大陸系のツキノワグマ(台湾を含む)が一つのグループを形成しているのに対し、日本のツキノワグマは最初に分岐した独自の系統です。これは、日本のツキノワグマが非常に長い歴史を持ち、独立して進化してきたことを意味します。

【千葉県に熊がいない理由】

本州で唯一、千葉県には過去から現在まで一度も熊が生息したことがないという不思議な特徴があります。縄文時代の遺跡からも、イノシシやシカの骨は出土するのに、熊の骨は皆無です。利根川・江戸川による地理的分断や、独立峰のような山の形態が移動を阻んだと推測されています。

日本の熊の現状

北海道のヒグマ:

- 推定個体数:約11,700頭(2020年度)

- 3つの異なる系統が混在

本州・四国のツキノワグマ:

- 推定個体数:約12,000〜19,000頭(一部推計では最大95,000頭とも)

- 九州:絶滅

- 四国:約20頭以下で絶滅寸前

- 近畿・中国地方:近年個体数が回復傾向

最新の熊出没情報については、こちらの記事もご覧ください:「熊出没マップ全国2025」

人間と熊の文化史:8万年の関係

先史時代:畏敬と崇拝

7〜8万年前、現世人類の祖先がユーラシア大陸に進出した時、そこで熊と出会いました。ここから、人間と熊の長い歴史が始まります。

旧石器時代のホラアナグマの儀礼的な埋葬例(スイスのドラヘンロッホ洞窟)や洞窟壁画の熊の描写から、熊祭の起源は旧石器時代にまで遡る可能性があります。

世界各地の狩猟民族は、熊を「森の主」「野獣の王」として特別視してきました。

北方民族の熊送り儀礼

ユーラシア北部から北アメリカ北部にかけて、広範囲に「熊送り儀礼」が存在していました。

共通する信仰:

- 熊は神の化身であり、肉と毛皮という「贈り物」を持って人間界を訪れる

- 狩りで得た熊の魂を丁重に神の国に送り返すことで、再び訪れてもらえる

- 熊の骨、特に頭骨を大切に保存する(魂の再生を保証するため)

- 熊の本名を直接呼ぶことを避け、「じいさん」「黒い奴」などの異称で呼ぶ

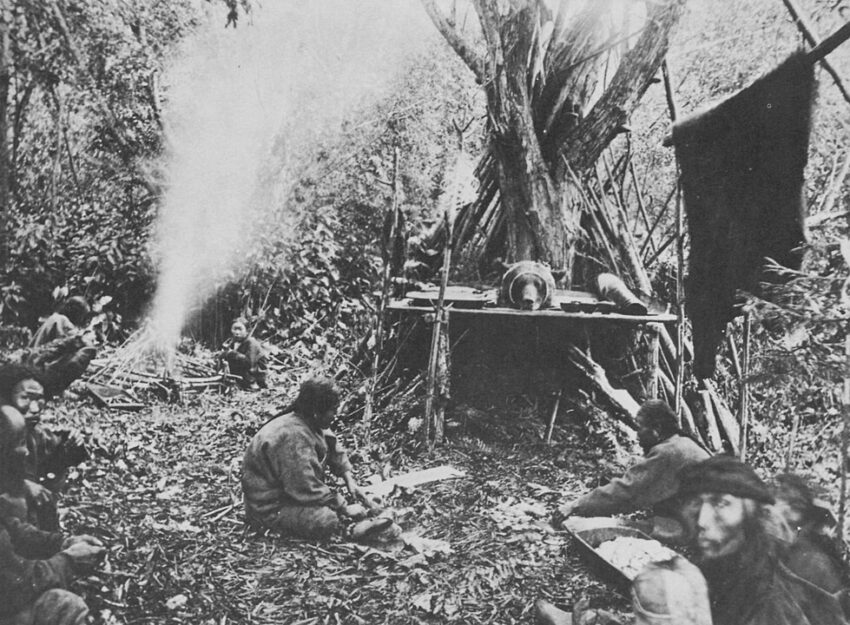

アイヌの熊信仰:イオマンテ

日本で最も有名な熊送り儀礼が、アイヌの「イオマンテ」です。

【イオマンテとは?】

アイヌ語で「イ(それを)・オマン(行く)・テ(させる)」=「それを送る」という意味。

キムンカムイ(山の神)として崇められるヒグマの魂を、カムイモシリ(神の国)に送り返す盛大な儀礼です。

イオマンテの種類:

1. 狩り熊型熊送り儀礼(猟熊送り)

- 春先の穴熊猟で捕獲したヒグマを祭る

- 冬眠中の熊が最も安全に獲りやすく、毛皮や熊胆の品質も最高

2. 飼い熊型熊送り儀礼(飼熊送り)

- 春の猟で母熊とともに捕獲した子熊を1〜2年間飼育(樺太アイヌでは3年前後)

- 厳冬期(1〜2月頃)に数日間かけて盛大な儀礼を執り行う

- 子熊を檻から出して圧殺・解体し、頭骨を飾り付けてヌササン(祭壇)に捧げる

- 様々な供え物と祈りの言葉を捧げる

アイヌは、この2つの儀礼を何ら変わらぬ丁重さで執り行ってきました。それは、熊を単なる獲物ではなく、神として敬っていたからです。

イオマンテに込められた哲学

イオマンテの根底には、「アイヌとカムイの相互扶助」という深い思想がありました。

- 贈り物への感謝:肉と毛皮という恵みに対する感謝の意思表示

- 能力の共有:熊の優れた視力・聴覚・嗅覚・知能にあやかるため、脳や眼球、耳などを生で食べる(フイベ)

- 神への供養:イナウ(木幣)や酒など、神々が作れないものを土産として持たせる

- 再訪の願い:豊かに暮らせるよう祈り、また訪れてくれるようお願いする

【興味深い観察眼】

アイヌは熊を非常によく観察していた民族でした。例えば:

- 「人食い熊」は系統を辱める熊として、イナウを飾らず細かく切り刻んで鳥や犬に食べさせた

- 「改心すれば立派な熊に生まれ変わる」と説いた

- 急に襲いかかる熊には、その系図を思い出させて諭した

これは、熊にも「誇りと系統」があると考えていたからです。

イオマンテの起源と歴史

起源については諸説あり:

1. オホーツク文化由来説

- 樺太北部や黒竜江下流域に起源を持つオホーツク文化(6〜9世紀)の影響

- トビニタイ文化集団(9〜13世紀)を経てアイヌ文化に伝播

2. 本州縄文文化由来説

- 縄文時代の日本本土にはイノシシの幼獣を飼育して送る儀礼があった

- それが北海道に伝わり、イノシシがヒグマに置き換わった可能性

確実な記録:

- 1643年:樺太のアイヌがイオマンテを行っていたという記録

- 1665年:シャクシャインの仔熊をめぐる確執(イオマンテの存在を示唆)

- 1798年:秦檍麿(はた の あわぎまろ)『蝦夷見聞記』(えぞけんぶんき)に詳細な記述

日本古代社会における熊の扱い

紀元前900〜800年頃、日本に農耕が伝えられると、自然環境や野生動物への認識が大きく変わりました。

古事記(8世紀)では、天皇にまつわる「荒ぶる神の化身」として熊が登場します。これは、未開で野蛮なものの象徴として熊を捉えていたことを意味します。

狩猟採集から農耕定住へと生活が変化したことで、熊は「畏敬の対象」から「脅威の対象」へと認識が変化していったのです。

近世〜近代:経済的価値の時代

江戸時代には、商場知行制・場所請負制により、日本人がアイヌに命じて熊を狩猟させる仕組みが確立されました。

主な目的:

- 熊胆(ゆうたん):強壮剤・腹痛薬として珍重

- 熊皮:希少品として高値で取引

- 国際交易:中国を中心とする北東アジアの交易網と結びつく

明治時代以降は、西洋的価値観の影響を受けて毛皮の利用が広まりましたが、現代では動物保護・化学繊維の普及により需要は激減しています。

世界の熊文化:多様な信仰と伝説

ヨーロッパの熊:崇拝から悪魔化へ

興味深いことに、ヨーロッパでは熊に対する見方が歴史的に大きく変化しました。

先史時代〜古代:

- ヨーロッパ最強の動物として宗教的に崇められる

- 人間の祖先の一部と考えられる

- ネアンデルタール人も熊を崇拝していた可能性

キリスト教時代以降:

- 教会にとって熊崇拝は布教の「邪魔物」に

- 悪魔の化身という濡れ衣を着せられる

- サーカスの見世物にまで貶められる

しかし、現代のテディベア人気を見ると、「人間に近い動物」という熊のイメージは脈々と受け継がれています。

ギリシャ神話の熊

ギリシャ神話では、ニンフ(精霊)のカリストーがゼウスに妊娠させられ、ヘーラーの嫉妬により熊に変身させられる悲劇が語られています。これがおおぐま座の由来です。

日本の熊伝説

日本では古来、年老いた熊は鬼熊という妖怪に変化すると信じられていました。昔話や絵本にしばしば登場し、人々に畏怖されていました。

現代における人間と熊の関係

2025年の深刻な状況

2025年春は、熊被害が例年の3倍以上のペースで発生しています。

- 4月だけで人身被害11名(過去5年平均:3名)

- 秋田県では「ツキノワグマ出没警報」を発令

- ドングリの不作が予測され、秋にはさらなる増加の可能性

歴史から学ぶ共存の知恵

【アイヌの知恵に学ぶ】

アイヌは熊と「共存」していました。そのポイントは:

- 徹底的な観察:熊の生態を深く理解していた

- 季節の選択:春の穴熊猟など、安全な時期に狩りをした

- リスク回避:活動的な夏の熊には近づかなかった

- 敬意と感謝:熊を神として敬い、決して軽んじなかった

現代の私たちも、熊を「排除すべき害獣」ではなく、「3200万年の歴史を持つ生命」として尊重する視点が必要です。

熊の生態系における役割

「熊なんていなくてもいいのでは?」という極端な意見も時折聞かれます。しかし、それは大きな誤解です。

熊の重要な役割:

- 種子散布者:食べた植物の種をフンとして出し、植物の繁殖を助ける

- 生態系の健全性の指標:熊がいる森は、他の多くの動物も生息できる豊かな森

- 栄養循環:様々な食物を通じて森の栄養を循環させる

熊は、私たちが思っている以上に森の健康を支える重要な存在なのです。

まとめ:3200万年の歴史が教えてくれること

熊は3200万年という気の遠くなるような時間をかけて進化し、人間と出会ってから8万年。アイヌをはじめとする北方民族は、熊を神として敬い、「相互扶助」の精神で共存してきました。

2025年、熊の人里への出没が増加していますが、それは熊が凶暴になったのではなく、人間側の環境変化が主な原因です。

【3200万年の歴史を持つ熊との共存のために】

- 正しい知識を持ち、熊の生態を理解する

- 最新の出没情報を確認して安全に行動

- 熊を「害獣」ではなく、生態系を支える重要な生命として尊重する

参考文献

Wikipedia「イオマンテ」

「アイヌとヒグマ」

WWF「シリーズ:クマの保護管理を考える(14)アイヌの人々の見たヒグマ」

ヒグマの会「ヒグマとヒトの歴史」

日本気象協会「森の守護獣?危険な猛獣?もしもクマが山からいなくなったら…?」

科学バー「進化の目で見る生き物たち」

ナショナルジオグラフィック「クマの仲間の祖先”子ネコカワウソクマ”の化石、新種として記載」