江戸時代中期に活躍した画家・伊藤若冲(いとう じゃくちゅう)をご存知でしょうか。近年の美術展では長蛇の列ができるほど人気の画家ですが、彼の作品の最大の魅力は、動物たちの かわいい表情 にあります。色鮮やかな鶏はもちろん、愛らしい犬、ユーモラスな象まで、若冲が描く動物たちは見る人の心を和ませる独特の魅力を持っています。

この記事では、若冲の人物像から始まり、彼が描いた かわいい動物画の世界 と革新的な表現技法について詳しく解説します。

伊藤若冲とはどんな人物?

京都の青物問屋から画家への転身

伊藤若冲(1716年3月1日-1800年10月27日)は、江戸時代の画家。京・錦小路にあった青物問屋「枡屋」の長男として生を受ける。

問屋の仕事は小売ではなく、生産者や仲買・小売の商人に場所を提供して販売させ、彼らの関係を調整しつつ売場の使用料を徴収する流通業者である。

若冲の基本情報:

- 生年月日:1716年(正徳6年)〜1800年(寛政12年)

- 出身地:京都・錦小路

- 家業:青物問屋「枡屋」(現在の錦市場の基礎)

- 画風:「奇想の画家」と呼ばれる独創的な表現

絵画一筋の人生

大典の書き遺した記録「藤景和画記」によると、若冲という人物は絵を描くこと以外、世間の雑事には全く興味を示さなかったという。商売には熱心でなく、芸事もせず、酒も嗜まず、生涯、妻も娶らなかった。

若冲は40歳で家督を弟の白歳に譲り、早々に隠居生活に入ることでさらに作画に没頭していきました。

現代に蘇った天才画家

若冲が注目され始めたのは1990年代以降で、2000年に京都国立博物館にて若冲の没200年を記念した展示が行われるや否や、超絶な技巧と作品の独自性が話題となり、全国の美術ファンから注目され始めます。

2016年に東京都美術館にて開催された「生誕300年記念 若冲展」では、40万人以上の入場者を動員する記録的な大ブームを起こし、SNSなどでも大きな話題になりました。

若冲が描いた動物たちの世界

鶏以外にも豊富なかわいい動物たち

若冲といえば鶏のイメージが強いですが、実は鶏や鳥以外の動物も手がけ、白象、鯨、タコや魚、そして晩年になると 愛らしい仔犬 も描いています。どの動物も、とても個性的で かわいい表情 を見せてくれます。

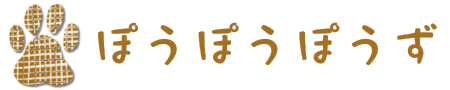

若冲が描いた愛らしい犬の魅力

特に注目したいのが、若冲晩年の作品「百犬図」です。この作品に描かれた 犬たちのかわいさ は格別で、一匹一匹が豊かな表情を見せています。

犬の魅力的なポイント:

- まん丸な瞳 で見つめる愛らしい表情

- ふわふわの毛並み を繊細に表現した質感

- 様々なポーズ で遊んだり眠ったりする自然な姿

- 母犬と子犬 の温かい親子愛の表現

若冲が描く犬は、現代の私たちが愛するペットの犬と変わらない かわいさ を持っており、時代を超えて愛される理由がここにあります。

主な動物画の題材:

- 鶏・鳥類:若冲の代名詞的存在

- 象:仏教的な意味も込められた神聖な動物

- 鯨:海の王者として力強く描写

- 魚類:鯉をはじめとする様々な魚

- 犬:晩年に描いた愛らしい作品

- 小動物:ネズミなどの身近な生き物

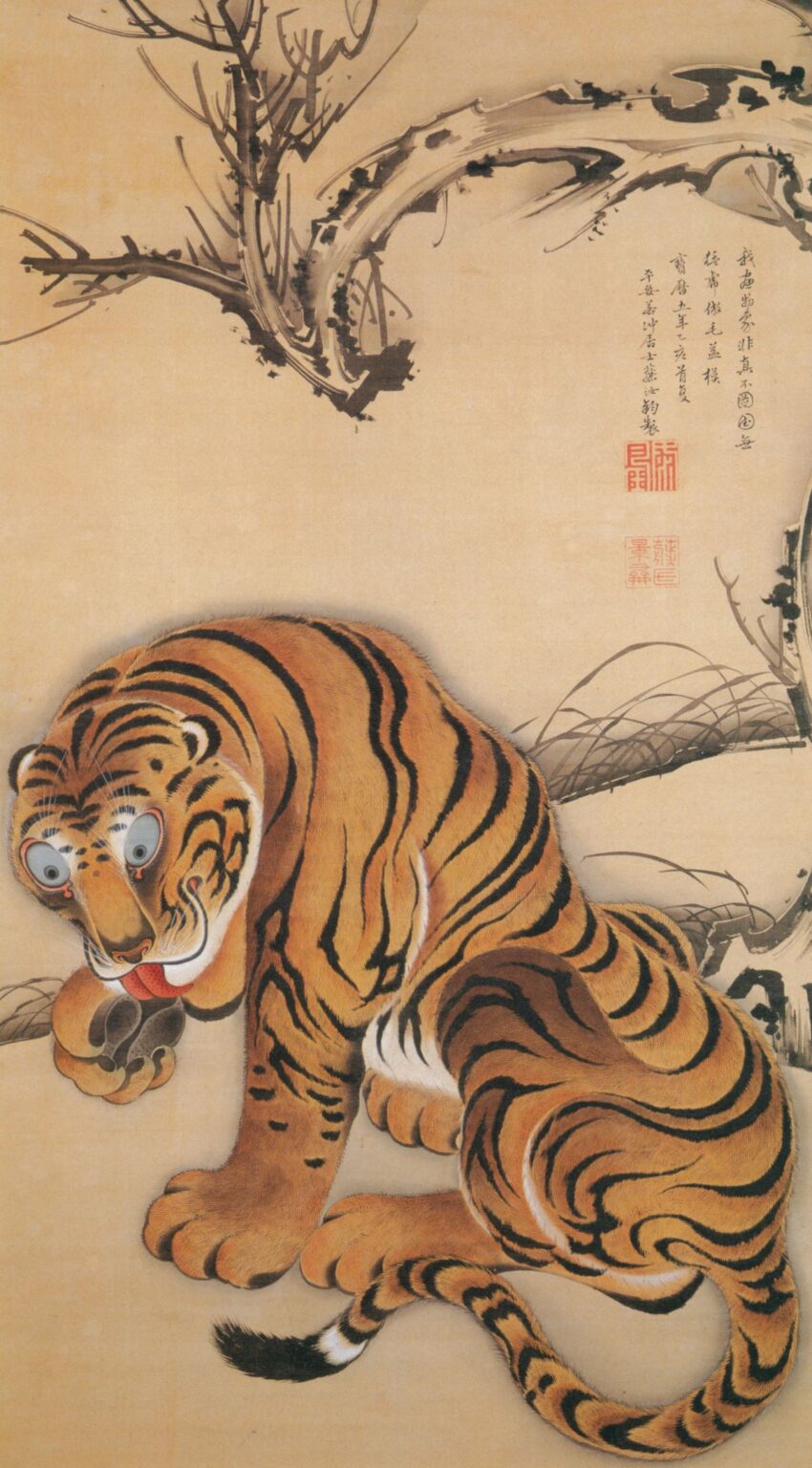

動物たちの表情が持つ独特の魅力

めちゃくちゃシリアスな感じのもいれば、シュールな感じのもあり、「その表情、どうした?」と笑みが溢れるような かわいいもの もあります。本当に個性派揃いです。

若冲の動物画の最大の特徴は、動物たちの豊かな表情です。リアルでありながらどこか ユーモラスでかわいく 、見る人の心を和ませる独特の魅力を持っています

若冲独自の革新的な表現技法

筋目描き:水墨画の革命

若冲が水墨画で多用した「筋目描き(すじめがき)」は、当時としては極めて革新的な技法でした。

筋目描きとは、中国でつくられた吸湿性が強くて墨がにじみやすい画仙紙という書画用の紙の特性を生かした、若冲オリジナルの技法。画仙紙ににじんで広がる墨は決して混ざり合うことがなく、乾くと境界に白い筋目が残るのです。

筋目描きの特徴:

- 吸水性の高い画仙紙を使用

- 隣接する墨が混ざらず、境界に白い線が残る

- 偶発性を利用した表現

- 動物の鱗や羽毛の質感表現に最適

この技法自体は昔からあったのですが偶発性が高すぎて作品のクオリティが担保出来ない為、狩野派や土佐派では邪道とされてきましたが若冲は町絵師である上に裕福であったので注文主の為に絵を描くというスタイルではあまりなかったのでこの技法を好んで用いて探究しマスターしました。

枡目描き:現代アートを先取りした技法

若冲のもう一つの革新的技法が「枡目描き(ますめがき)」です。

製作過程が極めて手が込んでおり、まず画面に薄墨で9mm間隔に方眼を作り、その上から全体に薄く胡粉を塗る。そうして出来た碁盤目を淡い灰色で彩り、更に灰色の正方形すべてに4分の一よりやや大きい正方形を、先程より濃い墨で必ず方眼の上辺と左辺に接するように塗り分ける。

西陣織では、確かに織物にする時に、糸の色を指定するために、方眼紙を使った下絵を描く。若冲はそれにインスパイアされ、こうした作品を残したと考えられている。

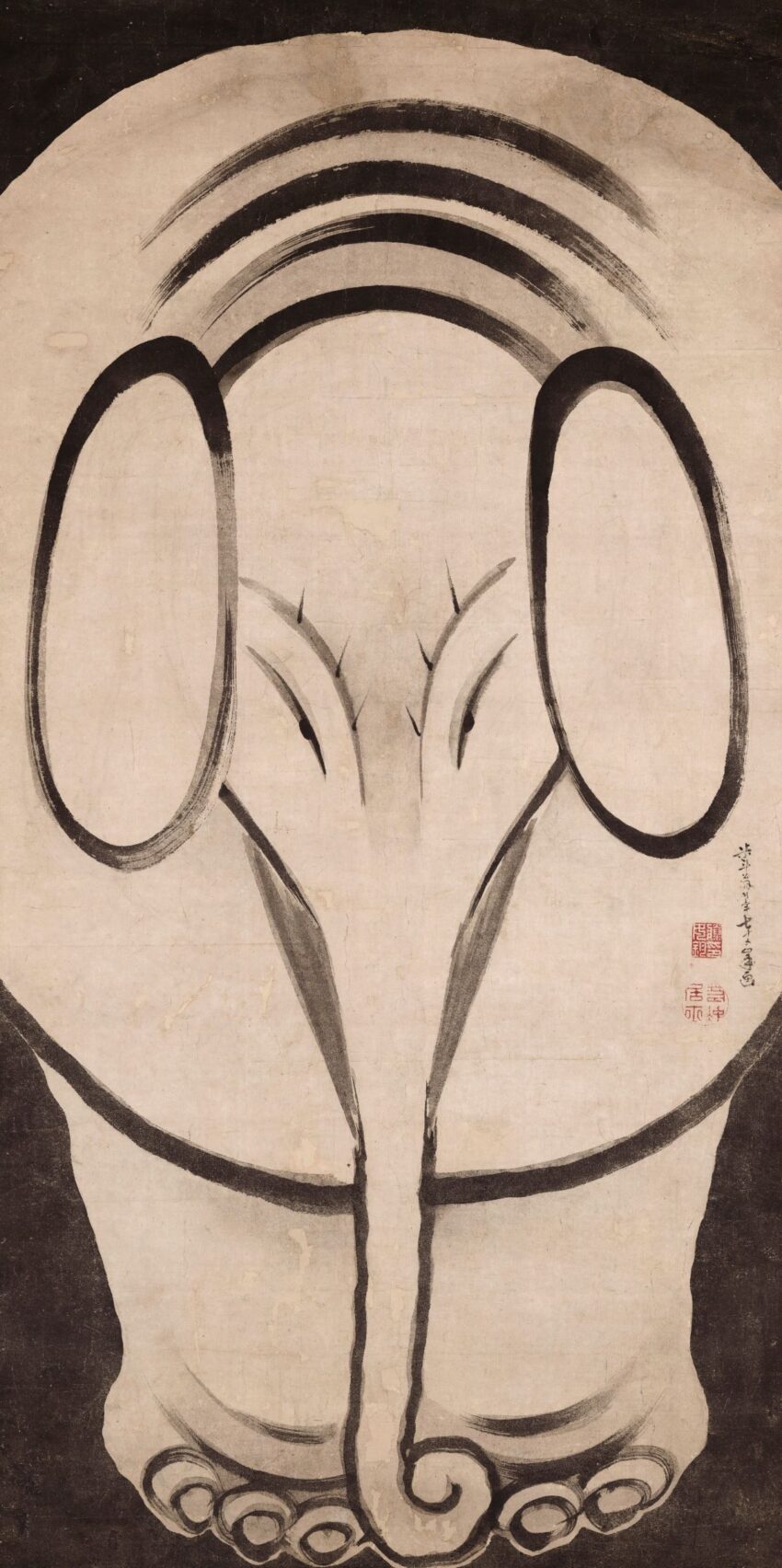

代表的な動物画作品の魅力

動植綵絵:若冲動物画の集大成

1757〜1766年頃、若冲が40代前半〜50歳のほぼ10年間をかけて制作されました。30幅にわたる連作の花鳥画で、「釈迦三尊像」とともに若冲の故郷・京都の相国寺に寄進しました。

この大作では、若冲の動物への深い愛情と卓越した技術が遺憾なく発揮されています。

鶏たちの かわいい仕草 や 表情豊かな描写 が見どころです。

動植綵絵の技法的特徴:

- 裏彩色技法:絹の裏からも色を塗る

- 最高級顔料の使用:鮮やかな色彩が現在も保持

- 写実性の追求:輪郭線に頼らない立体表現

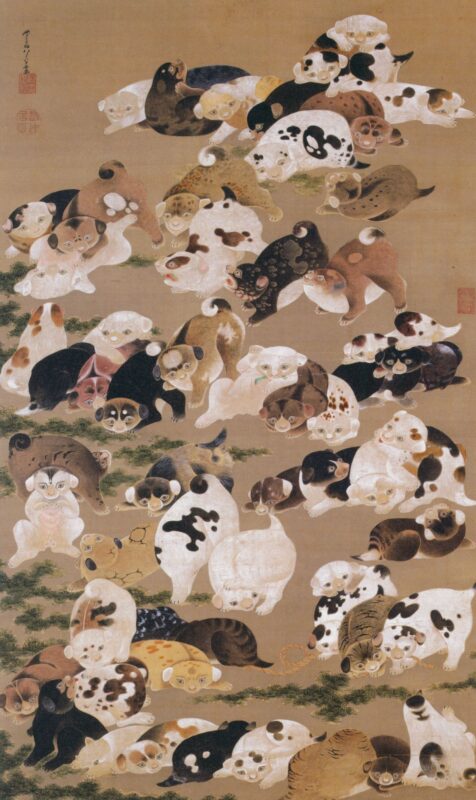

象と鯨図屏風:対比の美学

六曲一双の屏風の右隻に陸地の王者である白象、左隻に海上の王者である黒鯨を描く。象は先をまるめた鼻を高くあげ、耳はゆで卵を思わせる二重の楕円形、口からは太い牙が上へ向かって伸び、大きな鳴き声をあげているようだ。

この作品は若冲80歳頃の作品で、陸と海の王者の呼応という壮大なテーマを水墨画で表現した傑作です。象の どこかユーモラスでかわいい表情 も見どころの一つです。

若冲の動物画を支えた写生への情熱

鶏への深い愛情

若冲は様々な動物を写生しましたが、孔雀や鸚鵡などは普段から見ることのできるものではなかったため、まずは鶏を数十羽飼い、何年もかけてその形や動作を研究する日々を送りました。

鶏を数十羽って、養鶏場じゃないんですから……。それも京都市街の大都会の家ですよ。さすがお金持ちの家で育った資産家。

この徹底的な観察が、若冲の動物画に生命力と説得力をもたらしました。

実物観察から生まれる表現力

若冲は庭に数十羽の鶏を飼い、よく観察し、忠実に描く努力を続けていたそうです。花鳥画の題材に身近な鶏を選ぶのは斬新かつリスキーなアイディアでしたが、真摯な模写と写生の積み重ねで得た若冲の技術により未知の表現を完成させました。

水墨画に見る若冲の動物愛

特に水墨画に関しては、即興で描くことが多かったとされ、そのため若冲独自のテクニックやユーモアに満ちた かわいい作品 がいくつも見られます。

恐るべき観察力をベースにした、若冲の ゆるっとかわいい モノクロアニマルズ、じっくりとご鑑賞ください。

現代に響く若冲動物画の魅力

時代を超えた普遍的なかわいさ

若冲の動物画は現代でも多くの人々を魅了し続けています。その理由は:

- 独創的な表現技法

- 動物への温かいまなざし

- 時代を超越したデザイン性

- ユーモアと写実性の絶妙なバランス

芸術性と親しみやすさの両立

若冲の動物画は、高度な技術に裏打ちされながらも、見る人に親しみやすさを感じさせます。動物たちの 愛らしい表情 やポーズに込められたユーモアが、作品を身近なものにしているのです。

犬や鶏をはじめとする動物たちの かわいい仕草 は、現代の私たちが愛するペットと通じるものがあり、時代を超えて愛される理由がここにあります。

まとめ:若冲動物画の永続的魅力

伊藤若冲の動物画は、単なる写実的な描写を超えた芸術作品です。革新的な技法、深い観察眼、そして動物への愛情が三位一体となって、かわいい動物たち が活き活きと描かれた唯一無二の表現世界を創り上げています。

若冲は、「動植綵絵」を制作しながら「自分の絵の価値がわかる人を千年待つ」と言ったそうです。

約250年の時を経た現在、若冲の予言は的中し、彼の動物画は多くの人々に愛され続けています。愛らしい犬 をはじめとする動物たちが見せる豊かな表情と、若冲独自の表現技法は、これからも私たちに新鮮な驚きと かわいさ による感動を与え続けることでしょう。

若冲の動物画を鑑賞する際は、ぜひ動物たちの かわいい表情 と、画面の細部に込められた技法の妙をじっくりと味わってみてください。きっと新たな発見があるはずです

出典・参考文献

- Wikipedia「伊藤若冲」

- 和樂web「伊藤若冲とは?奇想の絵師の代表作品と人生の解説」

- thisismedia「伊藤若冲とは?代表的な作品と経歴を詳しく解説!」

- ふわり画報「伊藤若冲の『動植綵絵』がすごい!」

- MIHO MUSEUM「象と鯨図屏風 伊藤若冲筆」

- イロハニアート「【奇才画家・伊藤若冲】鶏だけじゃない!」