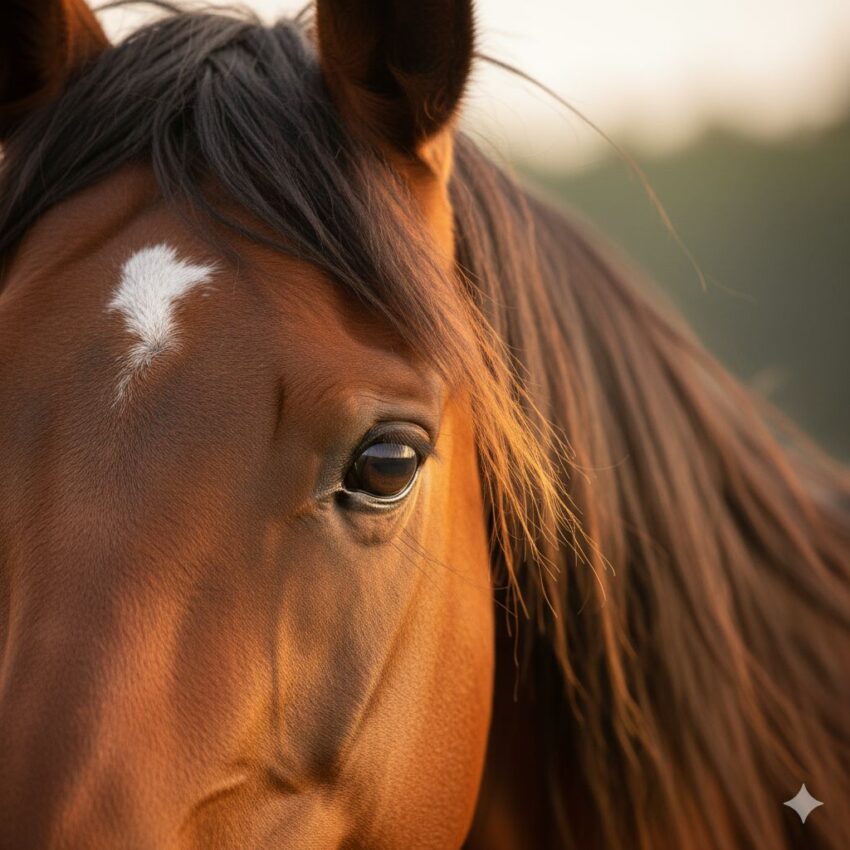

「馬ってどんな動物なんだろう?」「何歳まで生きるの?」「本当に賢いの?」

古くから人間と共に歩んできた馬。しかし、意外とその生態について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、馬の寿命や繁殖、驚くべき知能、日々の習性まで、最新の研究データと動物福祉の視点から徹底解説します。

競馬ファンの方、乗馬を楽しむ方、そして動物を愛するすべての方に読んでいただきたい内容です。

馬の基本情報|分類と起源

💡 2026年は60年に一度の「丙午(ひのえうま)」 2026年は干支でいうと「丙午」にあたります。「火」のエネルギーが重なる年とされ、古くから「物事が大きく動き出す年」「情熱と行動力の年」と言われています。

かつては迷信もありましたが、現代では「強力なリーダーシップを発揮できる年」としてポジティブに捉えられています。

馬の力強さにあやかり、新しいことに挑戦するのに最適な一年です。

馬の生物学的分類

馬は哺乳綱奇蹄目(ほにゅうこう きていもく)ウマ科ウマ属に分類される家畜動物です。学名はEquus caballus(エクウス・カバルス)で、ラテン語で「馬」を意味します。

同じウマ科には、ロバ、シマウマ、モウコノウマなどが含まれます。奇蹄目という分類は、蹄(ひづめ)の数が奇数(馬の場合は1本)であることに由来しています。

動物愛護の視点から

馬は遺伝子的にロバと97%一致しており、交配も可能です。しかし、交雑種(ラバ)には繁殖能力がないため、種としての保護が重要です。

馬の進化と家畜化の歴史

馬の祖先は約5,500万年前に北アメリカに生息していたヒラコテリウムという、体高わずか30cmほどの小型動物でした。長い進化の過程を経て、現在の馬の直系の祖先であるエクウスが約100万年前に誕生しました。

家畜化は約6,000年前、中央アジアで始まったと考えられています。日本へは4世紀末にモンゴルから朝鮮半島を経て伝わりました。

参考文献:

馬の寿命|年齢と成長のすべて

馬の平均寿命と最長記録

馬の平均寿命は20〜30歳です。人間に換算すると約60〜85歳に相当します。

品種によって寿命には差があり、小型のポニーは30歳以上生きることも珍しくありません。一方、競走馬として改良されたサラブレッドは、走ることに特化しているため、やや短命になる傾向があります。

世界最長記録:オールドビリー(62歳)

ギネス世界記録に登録されている最長寿の馬は、イギリスの運河で働いていたオールドビリーです。1760年生まれで、なんと59歳まで現役で働き、62歳まで生きました。

知っていましたか?

日本で最も長生きした馬は、元競走馬の「シャルロット」(40歳)です。前日まで普通に食事をして、大往生を遂げました。

参考文献:

馬の年齢の数え方

馬の年齢は人間と異なり、誕生日に関係なく、毎年1月1日に全頭が一斉に年を取ります。これは血統管理と競馬制度を統一するためです。

例えば、12月31日生まれの馬も、翌日1月1日には「1歳」になります。そのため、早生まれの馬は実質的に体が小さいまま同い年と競うことになります。

馬の年齢と人間年齢の換算表

| 馬齢 | 人間換算 | ライフステージ |

|---|---|---|

| 当歳(0歳) | 2歳 | 新生児 |

| 1歳 | 6歳 | 幼児 |

| 2歳 | 13歳 | 中学生 |

| 3歳 | 17歳 | 高校生 |

| 4歳 | 20歳 | 成人 |

| 10歳 | 40歳 | 中年期 |

| 20歳 | 70歳 | 高齢期 |

| 30歳以上 | 85歳以上 | 後期高齢期 |

参考文献:

競走馬としての寿命と引退後の現実

競走馬としての寿命はわずか5〜6歳です。4〜5歳でピークを迎え、その後は能力が低下するため引退を余儀なくされます。

しかし、ここに大きな動物福祉の課題があります。

年間約8,000頭のサラブレッドが誕生しますが、寿命を全うできるのはわずか1%とされています。引退後の主な進路は:

- 繁殖馬(優秀な血統の馬のみ)

- 乗馬クラブ(性格が穏やかな馬)

- ホースセラピー(新しい活躍の場)

- 養老牧場(幸運な馬たち)

- 食肉・安楽死(残酷な現実)

動物福祉の観点から

「引退馬協会」などのNPOが、行き場のない馬を救う活動を行っています。競馬を楽しむなら、引退後の馬のことも考える責任があるのではないでしょうか。

広がる支援の輪(2025-2026) 近年、引退馬支援の形は大きく進化しています。 2025年には「功労馬繋養支援事業」の制度が整えられたほか、クラウドファンディングを通じてファンが直接、養老牧場の建設や運営を支援するプロジェクトが多数成功しています(例:北海道のノーザンレイクなど)。 「かわいそう」という視点だけでなく、「馬と共に生きる未来を作る」という前向きなアクションが増えています

参考文献:

馬の繁殖と子育て

馬の繁殖サイクル

馬は長日性季節繁殖動物です。つまり、日照時間が長くなる春から夏にかけて発情します。これは野生時代、子馬が草の豊富な時期に生まれるように進化した結果です。

主な繁殖データ:

- 繁殖可能年齢:3〜18歳

- 妊娠期間:約335日(約11ヶ月)

- 繁殖期:主に3月〜7月

- 発情周期:約21日

- 発情期間:3〜7日

通常は単子で、双子の場合は母体への負担が大きく、流産のリスクが高まります。

出産と子馬の成長

出産

馬の出産は通常夜間から明け方に行われます。これも野生時代、昼間の捕食者から身を守るための本能です。

分娩は驚くほど速く、わずか10〜30分で完了します。出産後、母馬は子馬の体を舐めて血流を促し、絆を深めます。

子馬の驚異的な成長

生まれたばかりの子馬は、約2時間で立ち上がり、歩き始めます。これは草食動物として、すぐに逃げられるようになる必要があるためです。

- 生後1時間:立ち上がる

- 生後2時間:授乳開始

- 生後24時間:走れるようになる

- 生後1週間:草を食べ始める

- 生後6ヶ月:離乳

感動のエピソード

子馬が初めて立ち上がろうとする姿は、何度見ても感動します。何度も転びながら、必死に立ち上がる姿に、生命の力強さを感じます。

参考文献:

馬の驚くべき知能と社会性

「馬耳東風」「馬の耳に念仏」という言葉がありますが、実は馬は非常に賢い動物です。最新の研究で、その高い知能が次々と明らかになっています。

馬のIQと知能レベル

馬の知能を人間に換算するとIQ70前後(6歳児程度)とされています。

これは犬(IQ60〜65)より高く、猫(IQ50〜55)よりもはるかに高い数値です。

脳化指数(体重に対する脳の重さの割合)では、馬は0.10、犬は0.14ですが、馬の知能は単純な脳の大きさでは測れません。

記憶力の高さ

馬の最も優れた能力の一つが長期記憶です。

神戸大学の研究では、以下のことが明らかになっています:

- 人間の顔を数年後でも覚えている

- 道順やコースを一度で覚える

- 嫌な経験を一生忘れない

- 音の記憶が非常に優れている

驚きの事実

馬は「大好きな飼育員の車のエンジン音」を聞き分けて、その人が来ることを察知します!

参考文献:

人間の感情を読み取る能力

英サセックス大学の画期的な研究(2016年)で、馬は人間の表情から感情を読み取れることが証明されました。

実験では、馬に「笑顔の写真」と「怒った顔の写真」を見せたところ:

- 怒った顔には心拍数が急上昇

- 顔を左目でしっかり見つめる(馬は左目で感情を処理)

- 数時間後に再会しても、その感情を記憶して反応を変える

さらに神戸大学の研究では、馬は自分で解決できない課題に直面すると、人間に助けを求めるシグナルを送ることも明らかになりました。しかも、「この人はエサの場所を知っている/知らない」を判断し、行動を変えるという高度な認知能力を持っています。

群れの社会性と序列

馬は高度な社会性を持つ群れ動物です。

野生では5〜10頭の群れを作り、年長の牝馬がリーダーとなることが多いです(力ではなく経験と信頼で選ばれます)。

群れの中では明確な序列があり、以下のようなルールで社会を維持しています:

- 耳の向きや尾の動きで意思疎通

- 序列を守ることで争いを避ける

- 見張り役を交代で担当

- 仲間の死を悲しみ、数ヶ月間喪に服することも

知っていましたか?

馬同士は「馬の親友(horse best friend)」を作ります。特定の馬と強い絆を結び、離れると寂しがります

参考文献:

馬の優れた身体能力と感覚器官

走る速さとスタミナ

サラブレッドの最高速度は時速60〜70kmに達します。これは一般道を走る車と同じくらいの速さです。

- 常歩(なみあし):時速6km

- 速歩(はやあし):時速15km

- 駈歩(かけあし):時速20km

- 襲歩(しゅうほ):時速60〜70km

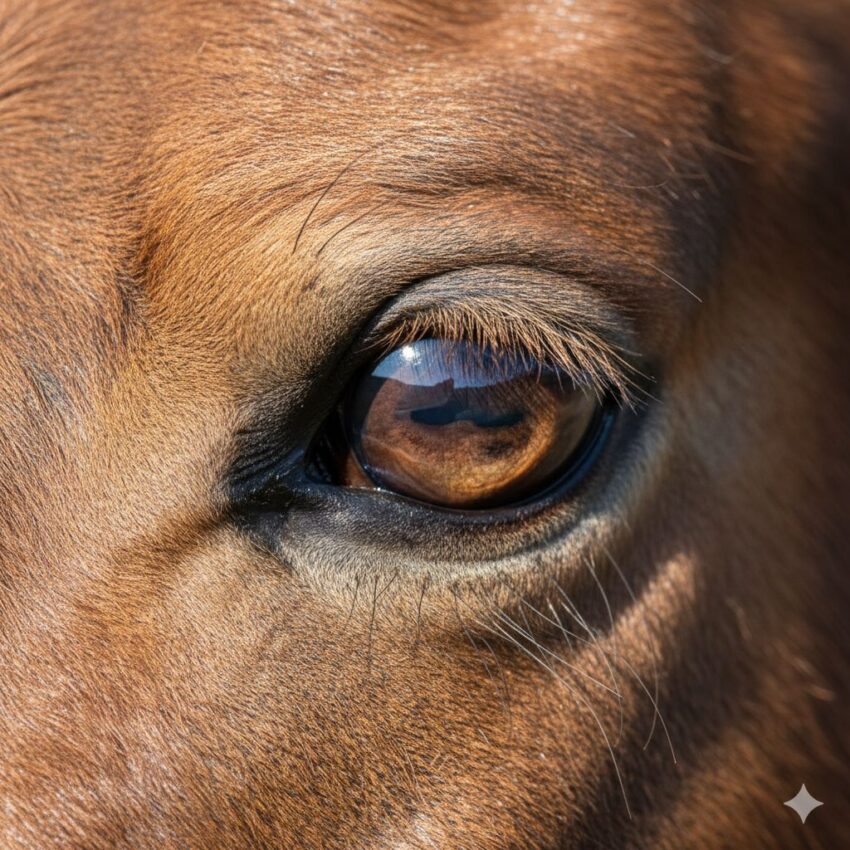

驚異の視覚能力

馬の目は頭部の側面にあり、視野は約350度もあります。ほぼ死角がなく、捕食者をいち早く発見できる構造です。

特徴:

- 広角視野で周囲を警戒

- 動体視力に優れる

- 黄色、緑、青を識別できる

- 紫外線も感知(夜間の視認性が高い)

- 赤色の識別は苦手

唯一の死角は真後ろと真正面の約10度です。だから、馬の真後ろに立つのは危険なのです。

発達した聴覚

馬の聴覚は人間よりはるかに優れており、約4km先の音も聞き取れます。

最大の特徴は耳が180度回転することです。左右の耳を別々に動かし、異なる方向の音を同時に聞くことができます。

耳の動きで分かる馬の気持ち

| 耳の向き | 意味 |

|---|---|

| 前を向いている | 集中・興味 |

| 後ろを向いている | 警戒・不機嫌 |

| 横を向いている | リラックス |

| 絶えず動いている | 周囲を警戒 |

鋭い嗅覚

馬の嗅覚は人間を匂いで識別できるほど発達しています。

初対面の人に鼻を近づけるのは、匂いを嗅いで「この人は安全か」を確認しているのです。また、食べ物が安全かどうかも匂いで判断します。

参考文献:

馬の習性と日常生活

睡眠パターン

馬の睡眠時間は1日わずか3〜4時間です。しかも、立ったまま眠ることができます。

これは野生時代、肉食動物からすぐに逃げられるようにするための本能です。膝の関節がロックされる「係蹄装置(けいていそうち)」という仕組みにより、筋肉を使わずに立ち続けられます。

ただし、深い睡眠(レム睡眠)をとるためには横になる必要があり、安全だと感じる環境でのみ横になります。

食事と消化

馬は草食動物で、1日の大半を食事に費やします。

主な食べ物:

- 干し草(チモシーなど)

- 牧草

- 穀物(燕麦、トウモロコシ)

- 野菜(ニンジン、リンゴなど)

消化の特徴:

- 胃が小さく、少量ずつ何度も食べる

- 消化時間が長い(24〜72時間)

- 繊維質を発酵させて消化する

- 1日に体重の2〜3%の餌が必要

注意点

馬は吐くことができません。食べ過ぎや不適切な食事は、疝痛(せんつう:腹痛)という命に関わる病気を引き起こします。

コミュニケーション方法

馬は言葉を話せませんが、豊かな非言語コミュニケーションを行います。

ボディランゲージ

| 行動 | 意味 |

|---|---|

| 耳を前に | 興味・集中 |

| 耳を後ろに | 警戒・怒り |

| 尻尾を振る | イライラ・不快 |

| 尻尾を上げる | 興奮・警戒 |

| 鼻息を荒くする | 警告・興奮 |

| 前脚で地面を掻く | イライラ・要求 |

| 首を軽く叩く | 褒めてほしい(人間への合図) |

鳴き声

- ヒヒーン(いななき):仲間を呼ぶ、挨拶

- ブルルル(鼻を鳴らす):リラックス、挨拶

- ウィー(高い鳴き声):興奮、不安

参考文献:

馬と人間の関係性|動物福祉の視点から

馬との正しい接し方

馬は臆病で繊細な動物です。信頼関係を築くには、以下のポイントを守りましょう。

基本的な接し方:

- ゆっくりと動く:素早い動きは警戒される

- 正面か横から近づく:後ろから近づくと蹴られる危険

- 声をかけながら:存在を認識させる

- 鼻の近くに手を伸ばす:匂いを嗅がせて安心させる

- 頭ではなく首を撫でる:高い位置に手があると警戒

- 首を軽く叩いて褒める:馬は首を叩かれると喜ぶ

絶対にやってはいけないこと

❌ 後ろに立つ(蹴られる危険)

❌ 大きな音を出す

❌ 叩く・叫ぶ(信頼を失います)

❌ お腹周りを触る(嫌がります)

馬の福祉を考える

馬を愛するなら、彼らの福祉について考えることが大切です。

5つの自由(動物福祉の基本原則):

- 飢えと渇きからの自由:適切な食事と水

- 不快からの自由:快適な環境

- 痛み・怪我・病気からの自由:予防と治療

- 正常な行動を表現する自由:社会性を保つ

- 恐怖・苦痛からの自由:ストレスのない生活

現代の課題:

- 引退馬問題:行き場のない馬をどう救うか

- 過度な訓練:若い馬への負担

- 孤独な飼育:群れ動物として不自然

- 不適切な調教:恐怖や痛みによる支配

馬との共生社会を目指して

私たちにできること:

- 引退馬支援団体への寄付:認定NPO法人「引退馬協会」など

- 養老牧場の見学:馬の晩年を知る

- ホースセラピーの理解:新しい活躍の場

- 倫理的な競馬・乗馬:動物福祉を重視する施設を選ぶ

動物愛護家として

馬は単なる「道具」ではありません。感情豊かで賢い、私たちのパートナーです。その一生に責任を持つ社会を作りたいですね。

参考文献:

まとめ|馬という素晴らしい生き物

馬は6,000年もの間、人間と共に歩んできたパートナーです。

この記事のポイント:

✅ 馬の平均寿命は20〜30歳、最長記録は62歳

✅ 知能は人間の6歳児レベル、記憶力と社会性に優れる

✅ 人間の感情を読み取り、助けを求める知恵がある

✅ 視野350度、4km先の音が聞こえる優れた感覚器官

✅ 競走馬の99%が寿命を全うできない現実がある

馬の生態を知ることは、彼らとの関係をより深め、動物福祉を考えるきっかけになります。

競馬を楽しむにしても、乗馬を楽しむにしても、馬の一生に思いを馳せることができれば、今まで以上に馬を愛することができるのではないでしょうか。

馬との共生社会を、私たちの手で作っていきましょう。

参考文献・出典一覧

学術・研究機関

馬の寿命・年齢

知能・行動

生態・身体能力

動物福祉

最終更新日:2025年10月15日

この記事が、馬への理解と愛を深めるきっかけになれば幸いです。