「カラスは本当に賢いの?」「人間の何歳レベルの知能を持っているの?」

身近にいる黒い鳥、カラスの知能について気になったことはありませんか。実は、最新の科学研究により、カラスは人間の4〜7歳児に匹敵する問題解決能力を持ち、さらに「自分の思考内容を認識する」という高次の認知能力まで備えていることが判明しています。

この記事では、カラスの知能に関する最新研究から具体的な能力、他の動物との比較まで、科学的根拠に基づいて詳しく解説します。読み終わる頃には、身近なカラスの見方が大きく変わることでしょう。

カラスの基本知識:世界で最も知能の高い鳥類

カラスの種類と世界的分布

カラス科(コルヴィダエ科)の鳥は、世界中に約40種類が存在します。日本では主に以下の種類が見られます:

日本の主要なカラス

- ハシブトガラス:太いくちばしと高い額が特徴

- ハシボソガラス:細いくちばしと低い額が特徴

- ワタリガラス(大鴉):最大級のカラス、翼開長1メートル以上

世界の知能研究で注目される種

- ニューカレドニアカラス(カレドニアガラス):3工程もの計画を立てて道具を使って餌を手に入れる能力

- ワタリガラス:最も大型で知能が高いとされる種

- アメリカガラス:人間の顔認識研究で有名

特にニューカレドニアカラスの知能の高さは、チェスをする人間にも例えられています。

カラスの脳と体の比率

ニューカレドニアカラスの脳は体重の2.7%を占めており、これは哺乳類と比較しても非常に高い比率です。この大きな脳が、カラスの驚異的な知能の基盤となっています。

カラスの生態的特徴

カラスは以下のような特徴を持つ高度に適応した鳥類です:

- 雑食性:種子、果物、昆虫、小動物など多様な食物を摂取

- 一夫一妻制:長期間のペアボンドを形成

- 社会性:複雑な群れ社会を営む

- 長寿:野生で10〜15年、飼育下では20年以上

- 世界分布:南極を除くすべての大陸に生息

大鴉(ワタリガラス):カラス界の最高知能を持つ巨人

ワタリガラスの圧倒的な身体能力と知能

ワタリガラス(学名:Corvus corax)は、カラス科最大の種で、その知能の高さでも群を抜いています:

身体的特徴

- 体長:60-70cm(ハシブトガラスの約1.5倍)

- 翼開長:100-130cm

- 体重:1-2kg

- 寿命:野生で20年以上、飼育下では40年以上の記録

生息域と分布

- 北半球の寒冷地域を中心に広く分布

- 日本:北海道、本州の高山地帯

- 世界:アラスカ、カナダ、ヨーロッパ、シベリア

ワタリガラスの驚異的な知能レベル

言語認識能力

ワタリガラスは人間の言葉を模倣するだけでなく、文脈に応じて使い分ける能力を持ちます。野生のワタリガラスは最大で100種類以上の鳴き声を使い分けることが確認されています。

高度な社会的知能

- 階級社会の理解:群れ内での複雑な上下関係を認識

- 協力行動:オオカミとの共生関係を築く(オオカミの狩りを手伝い、お返しに獲物を分けてもらう)

- 情報伝達:危険な場所や豊富な食料源の情報を仲間に正確に伝える

遊び行動による学習

ワタリガラスは純粋に楽しむための遊びを行う数少ない動物の一つです:

- 雪玉転がし:斜面で雪玉を作って転がす

- 空中アクロバット:風を利用した複雑な飛行技術の練習

- 物の交換ゲーム:価値のないものでも仲間と交換して遊ぶ

カラス科の鳥が築いた世界文化への影響

北欧・ゲルマン文化圏

オーディン神の使いとして登場する2羽のワタリガラス:

- フギン(Huginn):「思考」を意味し、世界中の情報を収集

- ムニン(Muninn):「記憶」を意味し、過去の出来事を記録

文学における象徴的地位

- エドガー・アラン・ポー「大鴉おおからす(The Raven)」:知恵と不吉さの二面性

- シェイクスピア作品:予言者や賢者の象徴として頻繁に登場

- ケルト神話:戦いの女神モリガンの化身

世界各地の多様な文化的位置づけ

- 日本:八咫烏(ヤタガラス)として神社のシンボル、太陽の化身

- 中国:孝行の象徴「烏の反哺(うのはんぽ)」

- インド:祖先の魂の宿る鳥として供物を捧げる対象

- イヌイット文化:世界の創造神

- ネイティブアメリカン:知恵をもたらす神聖な鳥

- 中世ヨーロッパ:魔術師の使い魔

これらの多様な文化的背景は、古代から人類がカラス科の鳥類の高い知能を認識し、畏敬の念を抱いていたことを物語っています。

ワタリガラスと普通のカラスの知能比較

| 能力項目 | ワタリガラス | ハシブトガラス |

|---|---|---|

| 道具使用 | 極めて高度 | 高度 |

| 言語模倣 | 人間レベル | 限定的 |

| 記憶期間 | 数十年 | 数年 |

| 社会性 | 極めて複雑 | 複雑 |

| 問題解決 | 最高レベル | 高レベル |

現代科学におけるワタリガラス研究

最新の認知実験結果

2023年の研究では、ワタリガラスが以下の能力を示すことが確認されています:

- 未来計画能力:24時間以上先の行動を計画

- 抽象的概念理解:「同じ」「違う」などの概念を完全に理解

- 自己制御能力:より大きな報酬のために現在の誘惑を我慢

人工知能研究への応用

ワタリガラスの問題解決メカニズムは、現在のAI研究にも応用されており、特に創造的思考アルゴリズムの開発に役立てられています。

カラス類の知能レベル:人間の何歳に相当?

科学的測定による知能指数

複数の研究結果から、カラス類は人間でいうと以下のレベルの知能指数を持つとされています:

種類別知能レベル

- ワタリガラス:人間の6〜9歳程度(最高レベル)

- カレドニアガラス:人間の5〜8歳程度

- ハシブトガラス:人間の4〜7歳程度

能力別比較

- 問題解決能力:4〜9歳児レベル(種により差異)

- 記憶力:成人レベル(特にワタリガラス)

- 道具使用能力:5〜8歳児レベル

- 社会的認知:6〜10歳児レベル

他の動物との知能比較

| 動物 | 推定IQ範囲 | 人間年齢換算 | 特記事項 |

|---|---|---|---|

| ワタリガラス | 60-80 | 6-9歳 | 最高レベル |

| カラス類 | 50-70 | 4-7歳 | 種により差異 |

| チンパンジー | 75-90 | 3-5歳 | 遺伝的近似性 |

| イルカ | 70-90 | 4-6歳 | 海洋適応 |

| ゾウ | 60-70 | 3-5歳 | 社会性重視 |

| 犬(ボーダーコリー) | 40-60 | 2-4歳 | 人間適応 |

最新研究では、特定の課題においてカラスがチンパンジーよりも優れた成績を示すケースが報告されており、従来の知能ランキングを見直す必要があります。

カラスの驚異的な能力を科学的に分析

1. 高度な道具使用と製作能力

道具の作成と改良

カレドニアガラスは、先端がかぎ状になった小枝とまっすぐな小枝を使い分け、かぎ付き小枝の方が10倍早く木の穴からエサを引きずり出せることを理解しています。

さらに驚くべきことに、カラスは道具の形状を記憶し、記憶から道具を再現し、それを改良して最適化する能力を持っています。

道具の価値認識

カラスは便利な道具ほど大切に扱い、より頻繁に使用したり交換にかかるコストを抑える行動を示します。これは人間でも見られる高度な認知能力です。

2. 計画的思考と問題解決

複数段階の計画実行

ニューカレドニアカラスは、小枝で石を取り出し、その石を使って水位を上げ、最終的に餌を得るという3工程もの計画を立てて実行できます。

これは「チェスをする人間のような」思考プロセスとして研究者たちに驚きを与えました。

アイソップ童話課題の解決

水が入った容器に石を入れて水位を上げ、浮いているエサを取る実験では、カラスは重い石と軽い石を見分け、効率的な重い石を選んで使用します。

3. 社会的知能と記憶力

人間の顔認識と記憶

カラスは人間の顔を認識し記憶する能力があり、過去に危害を加えた人物を数年にわたって覚えているだけでなく、その情報を仲間に伝達することも可能です。

理論的思考(Theory of Mind)

カラスは「もし自分が他の鳥の食べ物を盗むことができるなら、他の鳥も自分の食べ物を盗むことができる」と理解し、他の鳥に見られている時は食べ物を隠し、後で移動させる行動を示します。

4. 最新研究で判明した高次認知能力

自己認識と意識

2020年の研究では、カラスが自分の思考内容を認識し、分析できる「メタ認知」能力を持つことが初めて科学的に証明されました。これは長い間、人間と一部の高等哺乳類だけが持つとされていた能力です。

数的概念の理解

2024年の研究では、ドイツの研究者がカラスに声を出して数を数えることを教えることに成功しており、抽象的な数的概念を理解する能力も確認されています。

言語的パターン認識

最新の研究では、カラスが人間の言語に見られる「再帰構造」という複雑なパターンを理解できる可能性が示されています。

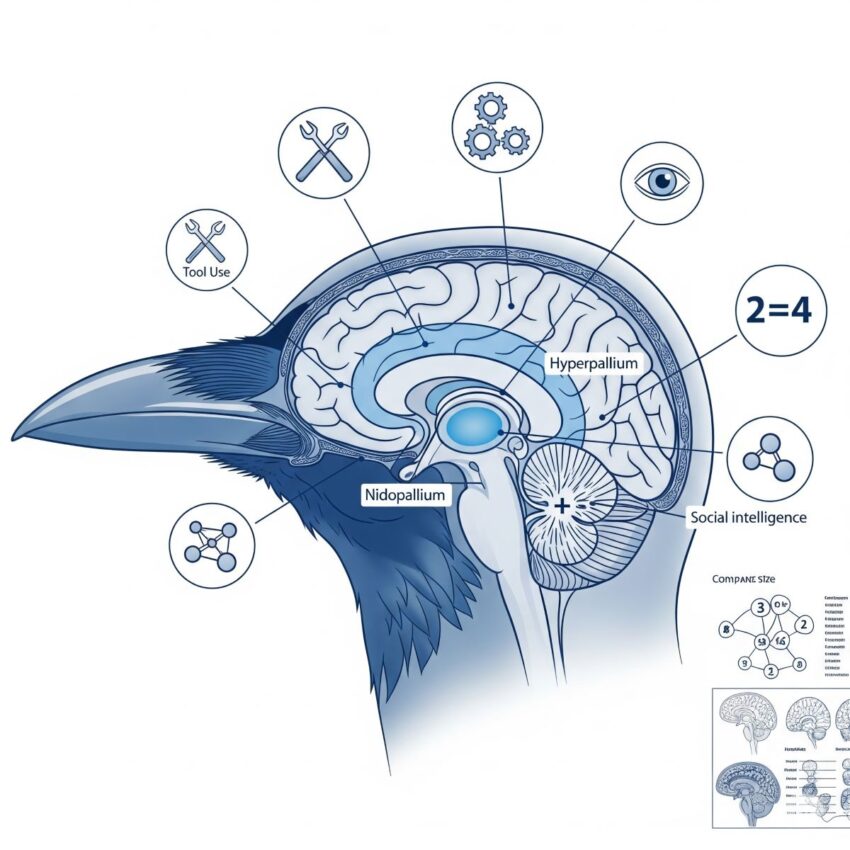

カラスの脳科学:知能の生物学的基盤

鳥類特有の脳構造

鳥類と哺乳類は3億年以上前に進化の道を分かれたにも関わらず、カラスの脳には人間の「新皮質」に似た働きをする部分があり、これが高度な思考を可能にしていることが判明しています。

神経活動パターンの解析

最新のPET/CT研究により、道具使用に熟練したカラスは、学習時と熟練時で異なる脳領域を活用することが明らかになっています:

- 学習時:前脳領域が活発

- 熟練時:小脳、海馬、感覚処理領域が活発

これは人間がスキルを習得する際の脳活動パターンと類似しています。

なぜカラスはゴミを荒らすのか?その驚きの「チーム作戦」

「しっかりネットをかけたはずなのに、朝になるとゴミが散乱している…」そんな経験はありませんか?実は、カラスがゴミを荒らすのは単なる力技ではなく、高度な知能を駆使した「チームプレー」によるものなのです。

役割分担する知能:見張り役と実行役

カラスのゴミ荒らしには、明確な役割分担があります:

見張り役(セントリー)の仕事

- 人間の動きを監視:周囲の電線や屋根の上から周辺を警戒

- 警告の発信:危険を察知すると特定の鳴き声で仲間に知らせる

- 安全確認:人がいなくなるタイミングを正確に把握

実行役(ワーカー)の仕事

- ネットの弱点を探す:端や隅の緩い部分を集中的に攻撃

- 協力してネットをめくる:複数羽で協力してネットを持ち上げる

- 効率的な袋の選別:中身が見える袋、軽い袋を優先的に狙う

なぜネットが効かないのか?

一般的なネット対策が失敗する理由:

- ネットの「隙間」を記憶している

- 一度弱点を見つけると、その情報を仲間と共有

- 次回から同じ場所を集中攻撃

- 人間の行動パターンを学習

- ゴミ出しの時間帯を正確に記憶

- 人がいなくなる時間を計算して行動

- 道具としてくちばしを巧みに使う

- ネットの網目にくちばしを差し込んで広げる

- 重りを固定しているペグを外す技術

知能を理解した効果的な対策

カラスの作戦を知れば、対策も変わります:

物理的対策の強化

- ネットは完全に地面まで届かせる:隙間ゼロが原則

- 重りは四隅だけでなく、中央にも配置

- 金属製の頑丈なカバー付きゴミ箱の使用

時間帯の工夫

- 収集直前の時間に出す:カラスが作戦を実行する時間を与えない

- 夕方ではなく朝の収集直前:夜間は多くの場所でカラスは活動しない

カラスの学習を逆利用

- 定期的に対策を変える:同じパターンを学習させない

- 偽の見張りをする:人形や反射板で警戒心を保たせる

この知能の高さが示すこと

カラスのゴミ荒らしは、単なる「困りごと」以上の意味があります。彼らの高度なチームワークと問題解決能力は、私たちが想像する以上に発達した社会性と知能の証なのです。

この理解があれば、対策も「カラスとの知恵比べ」として、より効果的なアプローチが可能になります。彼らの知能を認めることが、共存への第一歩となるでしょう。

カラスとの適切な共存方法

効果的なカラス対策

カラスの高い知能を理解した上での対策が重要です:

- ゴミ対策の徹底

- 時間指定での排出

- 強固な容器の使用

- ネットの適切な設置

- 餌付けの絶対禁止

- 依存関係の防止

- 自然な距離感の維持

- 繁殖期の注意

- 3月〜8月の警戒強化

- 巣への接近回避

カラスの知能を活用した解決策

最新の対策技術では、カラス同士のコミュニケーションを利用し、鳴き声を使ってカラスの行動をコントロールする方法が開発されています。

カラス研究の最前線と未来展望

AI技術を活用した研究

2023年には、ドイツのマックスプランク研究所でAI技術を活用してカラスの脳活動パターンを分析し、複雑な問題解決時の思考過程の解明が進んでいる状況です。

進化論的意義

カラスの高度な認知能力は、「知能は哺乳類が独占的に発達させたものではない」ことを示す重要な証拠となっています。

累積的文化進化の証拠

カラスは人間以外では珍しい「累積的文化進化」を示す動物として、世代を超えた知識の蓄積と改良を行っている可能性があります。

まとめ:見直されるべきカラスの知能

科学的研究により、カラスは以下の驚異的な能力を持つことが証明されています:

カラスの主要能力

✅ 人間の4〜7歳児レベルの問題解決能力 ✅ 道具の作成・使用・改良能力 ✅ 複数段階の計画的思考 ✅ 自己認識と意識(メタ認知) ✅ 数的概念の理解 ✅ 社会的知能と情報伝達 ✅ 長期記憶と学習能力

重要なポイント

- カラスの知能は単なる「本能」ではなく、高度な認知プロセス

- 人間以外では稀な累積的文化進化を持つ可能性

- 3億年の進化的分離にも関わらず、哺乳類に匹敵する知能を獲得

私たちの身近にいるカラスは、単なる「うるさい鳥」ではありません。彼らは自然界の知的生命体として、私たちに進化と知能の多様性について重要な示唆を与えてくれる存在なのです。

カラスとの共存を考える際は、その高い知能を理解し、敬意を持って接することが、より良い関係を築く鍵となるでしょう。

参考文献・出典

本記事は以下の科学的研究に基づいています:

- Emery, N.J. & Clayton, N.S. (2004). Science

- Hunt, G.R. & Gray, R.D. (2004). Animal Cognition

- Marzluff, J.M. et al. (2010). Animal Behaviour

- Taylor, A.H. et al. (2014). Proceedings of the Royal Society B

- Nieder, A. et al. (2023). PNAS

- その他、Nature、Current Biology等の査読付き学術誌掲載論文多数

おすすめ書籍

カラスについてさらに詳しく知りたい方は、以下の書籍もおすすめです:

- カラスの教科書 – 松原 始 著 カラスの生態から行動、知能に至るまで、日本を代表するカラス研究者が分かりやすく解説した決定版。

- カラスのくらし新装版 (科学のアルバム) – 菅原光二 著 美しい写真と共にカラスの生活を丁寧に紹介した、子どもから大人まで楽しめる一冊。