「家に出るネズミは何の種類?」「日本にはどんなネズミがいるの?」そんな疑問をお持ちではありませんか?

ネズミと一口に言っても、その種類は実に多様です。日本には情報源によって異なりますが、15〜21種類のネズミが生息しており、それぞれ生態や特徴が大きく異なります。

この記事では、動物の生態情報をもとに、家に出るネズミ、野生のネズミ、ペットとして飼えるネズミまで、全18種類を網羅的に解説します。それぞれの特徴や見分け方、生態について、信頼できる学術情報をもとに詳しくご紹介していきます。

この記事を読むとわかること

- 家に出る3種類のネズミの特徴と見分け方

- 日本の野生ネズミ9種の生態

- ペットとして飼える6種類のネズミ

- ネズミとハムスターの違い

- 種類別の識別ポイント

ネズミの基本知識:種類を知る前に理解しておきたいこと

ネズミとは何か

ネズミは哺乳類ネズミ目(げっしもく/齧歯目)に属する小型動物の総称です。世界中のほとんどあらゆる場所に生息しており、その種類は非常に多岐にわたります。

ネズミの共通する特徴

- 前歯が一生伸び続ける:常に硬いものをかじって歯の長さを調節する必要があります

- 夜行性:主に夜間に活動し、日没後と日の出前が最も活発です

- 繁殖力が旺盛:一度の出産で6〜8匹産むことができ、わずか3〜4週間で性成熟します

- 環境適応能力が高い:寒暖や湿度の変化に対応し、様々な環境で生息可能です

重要なポイント

ネズミは体のサイズが小さい割に、聴覚は5万Hz以上の超音波も聞き取れ、嗅覚は犬と同等またはそれ以上の能力があります。この優れた感覚器官が、人間の生活圏で生き抜く力となっています。

日本のネズミの分類

日本に生息するネズミは、大きく以下のように分類されます。

- 家ネズミ(イエネズミ):人間の生活する家や建物に生息する3種類

- 野ネズミ(ノネズミ):野山や森林に生息する複数種類

参考:佐賀・熊本・福岡 害虫害獣駆除専門業者プログラント

参考:千葉市|ネズミの種類、ネズミによる被害とその対策

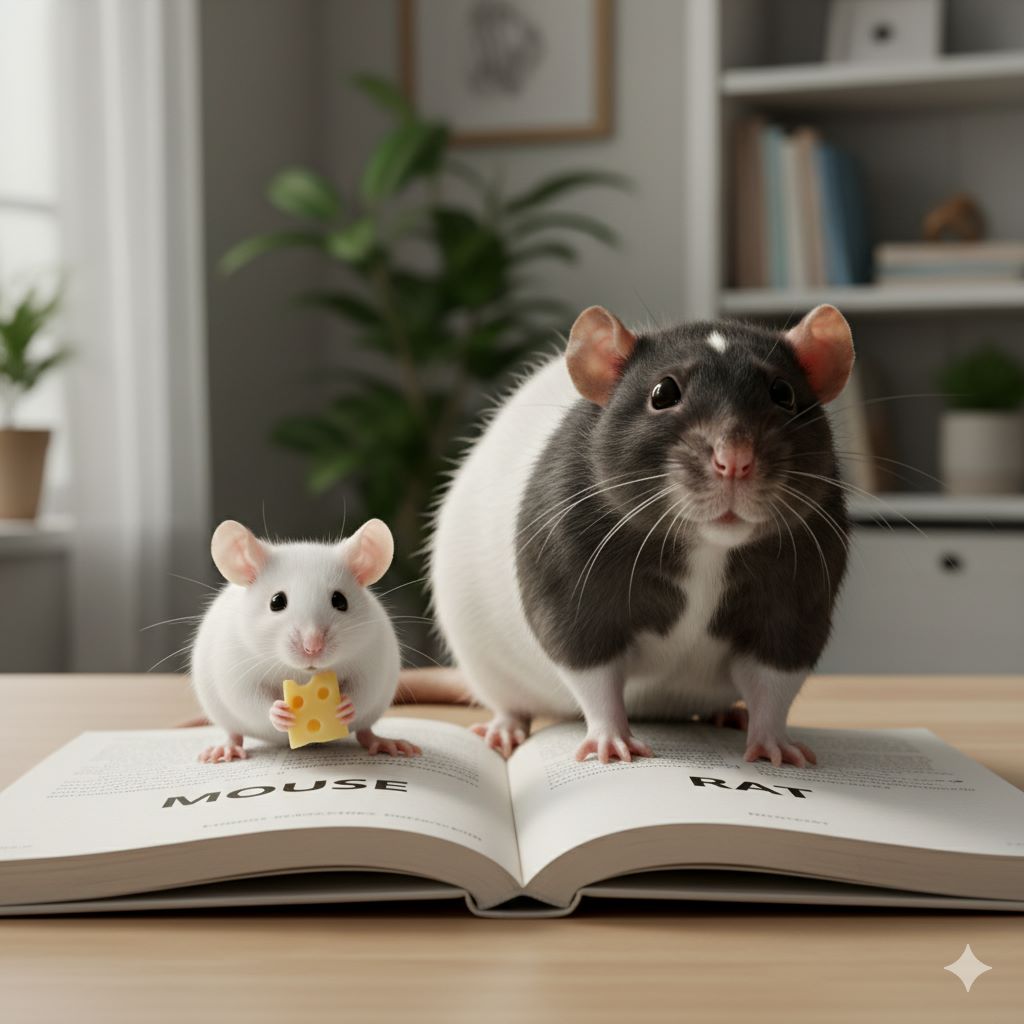

家に出るネズミ3種類:特徴と見分け方

家に被害をもたらすネズミは、クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミの3種類がほとんどです。近年では特にクマネズミの被害が増加しており、東京都の調査では住民からの相談の9割以上がクマネズミ被害となっています。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

クマネズミ(Rattus rattus)

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:15〜23cm / 尾長:17〜26cm(体長より長い) |

| 体重 | 100〜200g |

| 体色 | 背:茶褐色〜黒色 / 腹:灰色〜白 |

| 耳 | 大きく目立つ |

| 生息場所 | 天井裏、壁の中、高層階 |

| 性格 | 非常に警戒心が強く、学習能力が高い |

クマネズミの最大の特徴は、高いところを好む運動能力です。電線や配管を伝って垂直に移動でき、高層ビルの上階にも侵入します。寒さに弱いため、建物の中に巣を作ることが多く、天井裏でバタバタと走り回る音がしたら、クマネズミの可能性が高いです。

見分けのポイント

「天井から足音がする」「フンが広範囲に散らばっている」場合は、クマネズミの可能性大です。動きながら排泄する習性があるため、フンが一箇所に固まらないのが特徴です。

ドブネズミ(Rattus norvegicus)

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:22〜26cm / 尾長:17.5〜22cm(体長より短い) |

| 体重 | 200〜450g |

| 体色 | 背:褐色 / 腹:白 |

| 耳 | 小さく目立たない(倒しても目まで届かない) |

| 生息場所 | 下水道、床下、水回り、低層階 |

| 性格 | 気性が荒く、攻撃的。好奇心旺盛 |

家ネズミの中で最も大型なのがドブネズミです。湿気のある場所を好み、泳ぎが得意で、下水道や側溝など水気の多い環境で生活します。高いところに登るのは苦手なため、マンションの高層階に出ることはほとんどありません。

気性が荒く、捕まえようとすると噛みついたりひっかいたりすることがあります。一方で、好奇心旺盛なため毒餌や罠にかかりやすく、駆除は比較的容易です。

ハツカネズミ(Mus musculus)

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:6〜9cm / 尾長:5〜9cm |

| 体重 | 10〜30g |

| 体色 | 背:灰褐色 / 腹:白〜灰白色 |

| 耳 | 大きく丸い |

| 生息場所 | 物置、倉庫、田畑、山間部 |

| 性格 | 臆病で素早い |

家ネズミの中で最も小型なのがハツカネズミです。体長はわずか6〜9cmと、手のひらに乗るサイズです。都市部よりも農村部や自然環境に近い場所を好み、納屋や倉庫などに出現することが多いです。

名前の「ハツカ」は、妊娠期間が約20日であることに由来します(実際には19〜21日)。

豆知識

ハツカネズミは実験動物としても広く使われており、「マウス」と呼ばれています。医学研究に大きく貢献している種類です。

3種類の見分け方早見表

| 見分けるポイント | クマネズミ | ドブネズミ | ハツカネズミ |

|---|---|---|---|

| サイズ | 中型 | 大型 | 小型 |

| 尾の長さ | 体長より長い | 体長より短い | 体長と同じくらい |

| 耳 | 大きい | 小さい | 大きく丸い |

| 出没場所 | 天井裏・高所 | 水回り・低所 | 倉庫・田畑 |

| フンのサイズ | 約1cm | 1〜2cm | 約5mm前後 |

| フンの形 | 細長い棒状 | 丸みを帯びた形 | 両端がとがった形 |

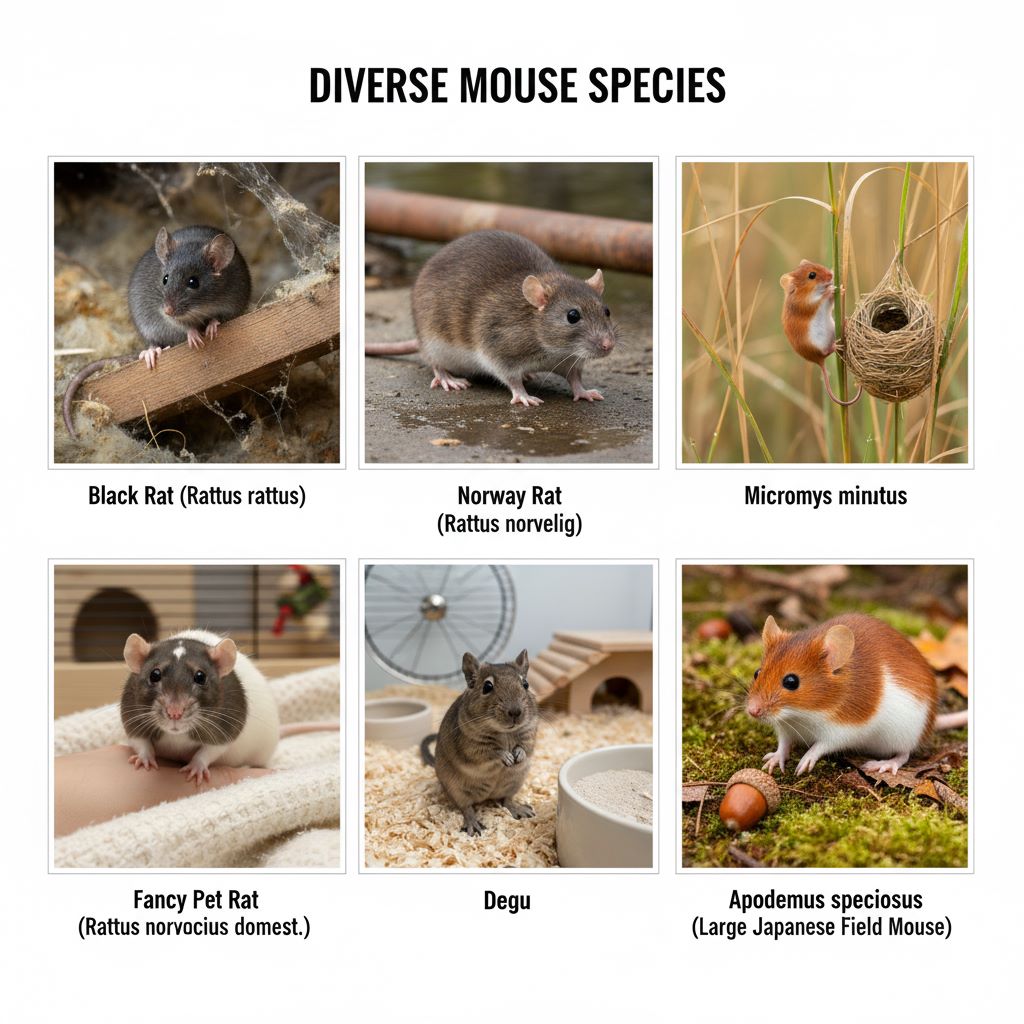

日本の野生ネズミ9種類:森や野山に暮らすネズミたち

家ネズミ以外にも、日本には複数種類の野生ネズミが生息しています。これらは「野ネズミ」と呼ばれ、森林や草原、高山地帯などで暮らしています。人間とは直接関わることが少ないため、あまり知られていませんが、生態系において重要な役割を果たしています。

ここでは、日本を代表する野生ネズミ9種をご紹介します。

アカネズミ(Apodemus speciosus)

日本の野ネズミの代表種です。北海道から九州まで日本全域に分布する固有種で、森林に最も多く生息しています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:8〜14cm / 尾長:7〜13cm |

| 体重 | 20〜60g |

| 体色 | 背:明るい赤褐色 / 腹:白色 |

| 生息環境 | 低地から低山地の森林 |

| 食性 | 昆虫、種子、果実(雑食性) |

特徴的な行動は、ドングリやクルミを土の中に貯蔵することです。巣穴は地中に作り、冬に備えて大量の木の実を蓄えます。この行動は植物の種子散布にも貢献しており、森林生態系において重要な役割を担っています。

夜行性で、主に単独で行動します。後足の筋肉が発達しており、行動範囲は1日あたり数kmにわたることもあります。

参考:国立研究開発法人 森林総合研究所|アカネズミ

参考:Wikipedia – アカネズミ

ヒメネズミ(Apodemus argenteus)

日本固有種で、アカネズミを小型にしたような見た目です。北海道から九州まで全域に分布しています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:6.5〜10cm / 尾長:7〜11cm(体長より長い) |

| 体重 | 10〜20g |

| 体色 | 背:栗色 / 腹:白色 |

| 生息環境 | 低地から高山帯の森林 |

| 食性 | 昆虫、種子、果実(雑食性) |

アカネズミとの最大の違いは、樹上生活が得意なことです。長い尾でバランスをとって、つるや細い枝の上を走ることができます。体が小さいため、アカネズミと同じ場所に生息すると不利ですが、アカネズミが登れない樹上でも生活することで、うまく棲み分けをしています。

地面に巣穴を掘りますが、樹洞や鳥の巣箱に落ち葉を持ち込んで巣として利用することもあります。

参考:Wikipedia – ヒメネズミ

参考:国土交通省 東北地方整備局|ヒメネズミ

カヤネズミ(Micromys minutus japonicus)

日本最小、世界でも最小級のネズミです。その小ささと美しいオレンジ色の毛並みが特徴的です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:5〜8cm / 尾長:5〜9cm |

| 体重 | 7〜14g |

| 体色 | 背:明るいオレンジ色 / 腹:純白 |

| 生息環境 | 草原、水田、河川敷の草むら |

| 食性 | 種子、昆虫 |

最大の特徴は、草の上に球状の巣を作ることです。イネ科の植物の葉を裂いて編み込み、地上50cm〜1mの高さに直径10cmほどの美しい球巣を作ります。

尾は先端が巻きつけられるようになっており、草の茎に巻きつけて体を支えることができます。

東北地方や南西諸島での発見例はまだありませんが、それ以外の地域では少しずつ発見されています。

参考:国土交通省|カヤネズミ

ハタネズミ(Microtus montebelli)

主に本州・九州と佐渡ヶ島・能登島に生息する野ネズミです。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:9〜13cm / 尾長:3〜5cm(非常に短い) |

| 体重 | 20〜60g |

| 体色 | 背:茶色または灰黄赤色 / 腹:灰白色 |

| 生息環境 | 高地から農地、湿った環境 |

| 食性 | 草本の根、樹皮 |

特徴は、地中に網目状の穴を掘って生活することです。木の根に被害を出すことがあり、果樹園に住み着くと果物にも被害を出すため、農業害獣として知られています。

湿った環境を好み、農地でよく見られます。

参考:国土交通省 九州地方整備局|ハタネズミ

参考:協和テクノ株式会社|ネズミ対策

その他の日本の野生ネズミ

日本には他にも以下のような野生ネズミが生息しています。

スミスネズミ:北海道に生息。尾が短く、森林に暮らす。

エゾヤチネズミ:北海道に生息。草原や湿地を好む。

ミカドネズミ:本州中部の高山帯に生息する固有亜種。

アズミトガリネズミ:本州中部の高山帯に生息。

カラフトアカネズミ:北海道に生息するアカネズミとは異なる種。

これらの野生ネズミは、それぞれが特定の環境に適応し、生態系の中で重要な役割を果たしています。

ペットとして飼えるネズミ6種類

ネズミと聞くと「汚い」「怖い」というイメージを持つ方もいるかもしれません。しかし、ペット用に改良されたネズミは、清潔で人懐っこく、賢い動物です。海外、特にアメリカやイギリスでは、メジャーなペットとして広く愛されています。

ここでは、ペットとして飼育できるネズミ6種類をご紹介します。

ファンシーラット(Fancy Rat)

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:20〜25cm / 尾長:15〜20cm |

| 体重 | オス:300〜800g / メス:200〜500g |

| 寿命 | 2〜3年 |

| 価格 | 1,000〜3,000円 |

| 性格 | 温厚で人懐っこい、非常に賢い |

ファンシーラットは、ドブネズミを家畜化したペット用ネズミです。「ドブネズミ」と聞くと驚くかもしれませんが、何世代にもわたる品種改良により、野生のドブネズミとは性格も外見も大きく異なります。

最大の魅力は、人に非常によく懐き、芸まで覚えられることです。飼い主を識別でき、名前を呼ぶと反応します。社会性が高く、人間とのスキンシップを好む個体が多いです。

毛色のバリエーションは100種類以上あり、ホワイト、ブラウン、ブラック、ブルー(グレー)などのベースカラーに、様々な模様が組み合わさります。目の色もブラック、ピンク、ルビー、オッドアイなど多様です。

ペットとしての魅力

「犬のように懐いて、猫のようにじゃれる」と表現されるファンシーラットは、小動物の中でも特に知能が高く、コミュニケーション能力に優れています。呼び鈴を鳴らす芸を覚えたり、飼い主の手の中で眠ったりする個体もいます。

起源は18〜19世紀のヨーロッパで、当時ネズミ捕り屋が捕まえた珍しい色のネズミを飼い慣らし、ペットとして売り始めたことが始まりです。

野生のドブネズミの平均寿命が1年未満なのに対し、ファンシーラットは2〜3年と長生きです。

参考:Wikipedia – ファンシーラット

参考:Tierzine(ティアジン)|ファンシーラットとは

ファンシーマウス(Fancy Mouse)

ハツカネズミを品種改良したペット用ネズミです。ファンシーラットよりも小型で、手のひらに乗るサイズです。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:10〜15cm |

| 体重 | 20〜40g |

| 寿命 | 1.5〜2.5年 |

| 価格 | 500〜1,000円 |

| 性格 | 臆病だが慣れると人懐っこい |

ファンシーラットと同様に、様々な毛色のバリエーションがあります。ラットよりも小さく軽いため、扱いやすいという利点があります。

デグー(Degu)

げっ歯目デグー科に属する南米チリ原産のネズミの仲間です。近年、ペットとして人気が高まっています。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:12.5〜19.5cm / 尾長:9〜16.5cm |

| 体重 | 170〜350g |

| 寿命 | 5〜8年 |

| 価格 | 5,000〜15,000円 |

| 性格 | 社会性が高く、好奇心旺盛 |

最大の特徴は、鳴き声でコミュニケーションを取ることです。「ピピッ」「キュルキュル」など、約15種類もの鳴き声を使い分けます。感情表現が豊かで、喜怒哀楽がわかりやすいペットです。

げっ歯目ではありますが、分類学的にはラットやマウスとは異なり、ヤマアラシ亜目、デグー科に属します。そのため、生物学的にはネズミよりもチンチラに近い動物です。

知能が高く、砂浴びを好み、回し車で遊ぶなど、見ていて飽きない行動をします。寿命が5〜8年と比較的長いため、長く一緒に暮らせるペットとして人気です。

スナネズミ(Gerbil)

モンゴルスナネズミ(ジャービル)として知られるペット用ネズミです。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 頭胴長:10〜12cm / 尾長:9〜11cm |

| 体重 | 60〜130g |

| 寿命 | 2〜4年 |

| 価格 | 1,000〜3,000円 |

| 性格 | 活発で好奇心旺盛 |

砂漠地帯原産のため、乾燥に強いのが特徴です。尿の量が少なく、臭いも控えめなため、飼いやすいペットとして人気があります。

後ろ足が長く、ジャンプが得意です。砂浴びを好み、回し車でよく遊びます。

チンチラ(Chinchilla)

げっ歯目チンチラ科に属する南米アンデス山脈原産の動物です。ネズミの仲間としては大型です。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 22〜38cm |

| 体重 | 400〜800g |

| 寿命 | 10〜20年 |

| 価格 | 30,000〜100,000円以上 |

| 性格 | 臆病だが慣れると甘えん坊 |

世界一柔らかい毛を持つことで知られています。1つの毛穴から60〜80本もの毛が生えており、極めて密度の高い被毛を持っています。

寿命が10〜20年と非常に長く、長期的な飼育計画が必要です。高山地帯原産のため、暑さに弱く、温度管理が重要です。

モルモット(Guinea Pig)

げっ歯目テンジクネズミ科に属する南米原産の動物です。ネズミの仲間としては大型で、尾がほとんどありません。

| 項目 | 特徴 |

|---|---|

| 体長 | 20〜40cm |

| 体重 | 500〜1,500g |

| 寿命 | 4〜8年 |

| 価格 | 3,000〜8,000円 |

| 性格 | 温厚で人懐っこい |

「キュイキュイ」「プイプイ」など、鳴き声でコミュニケーションを取ります。温厚な性格で、抱っこされることを好む個体も多いです。

短毛種、長毛種、巻き毛種など、様々な品種があります。

ネズミとハムスターの違い:よくある疑問を解決

「ハムスターもネズミの仲間なの?」という質問をよく受けます。結論から言うと、ハムスターもネズミも同じげっ歯目(ネズミ目)に属する仲間ですが、科が異なります。

分類学的な違い

| 項目 | ネズミ | ハムスター |

|---|---|---|

| 目 | げっ歯目(ネズミ目) | げっ歯目(ネズミ目) |

| 亜目 | ネズミ亜目 | ネズミ亜目 |

| 科 | ネズミ科 | キヌゲネズミ科 |

見た目・行動の違い

ハムスターの特徴

- 頬袋がある(食べ物を一時的に貯める)

- 尾が非常に短い、またはほとんど見えない

- 体型がずんぐりしている

- 単独行動を好む(多頭飼いに向かない)

- 夜行性が強い

ネズミ(ラット・マウス)の特徴

- 頬袋がない

- 尾が長い(体長と同じか、それより長いことが多い)

- 体型がスリム

- 社会性が高い(多頭飼いが可能)

- 夜行性だが、昼間も活動することがある

性格・知能の違い

ハムスターは基本的に単独行動を好み、縄張り意識が強い動物です。人に慣れますが、個体差が大きいです。

ネズミ(特にファンシーラット)は社会性が高く、群れで生活する動物です。人間とのコミュニケーション能力に優れ、学習能力も高いです。

選び方のポイント

「眺めて楽しむ」タイプのペットを探しているならハムスター、「一緒に遊ぶ」タイプのペットを探しているならファンシーラットが適しています。それぞれ異なる魅力があります。

種類別の見分け方:実践的な識別ポイント

ネズミの種類を正確に見分けるには、複数の特徴を総合的に判断する必要があります。ここでは、実践的な識別ポイントをご紹介します。

見分けるポイント1:出没場所

ネズミを見かけた場所が、最も重要な手がかりです。

- 天井裏、壁の中、高い場所 → クマネズミの可能性大

- 水回り、床下、低い場所 → ドブネズミの可能性大

- 物置、倉庫、田畑 → ハツカネズミの可能性大

- 森林、野山 → 野生ネズミ(アカネズミ、ヒメネズミなど)

見分けるポイント2:フンの特徴

フンのサイズと形は、種類判別の重要な手がかりです。

| 種類 | サイズ | 形状 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| クマネズミ | 約1cm | 細長い棒状 | 広範囲に散らばる |

| ドブネズミ | 1〜2cm | 丸みを帯びた形 | 一箇所に固まる |

| ハツカネズミ | 約5mm前後 | 両端がとがった形 | 小さくて茶色味がある |

注意事項

ネズミのフンには様々なウイルスや細菌が付着している可能性があります。フンを見つけた場合は、素手で触らず、マスクと手袋を着用して処理してください。

見分けるポイント3:体のサイズと尾の長さ

体長に対する尾の長さの比率が重要です。

- 尾が体長より長い → クマネズミ、ヒメネズミ、カヤネズミ

- 尾が体長より短い → ドブネズミ、ハタネズミ

- 尾が体長と同じくらい → ハツカネズミ、アカネズミ

見分けるポイント4:鳴き声

捕獲した場合、鳴き声の有無も判別材料になります。

- よく鳴く → ドブネズミ

- あまり鳴かない → クマネズミ

ただし、幼獣はどちらの種類もよく鳴きます。

見分けるポイント5:ラットサイン

ラットサインとは、ネズミが存在している形跡のことです。

- 黒い汚れ(ランウェイ):通り道の壁や柱に体の脂分と汚れが付着

- かじった跡:木材、電線、食品パッケージなど

- 足跡:小麦粉テストで確認可能

- 独特の臭い:ネズミ特有のアンモニア臭

これらのサインを総合的に判断することで、種類の特定精度が高まります。

💡 動物に優しい対策をしたい方へ

「被害は困るけれど、殺すのは心が痛む…」という方も多いと思います。動物福祉(アニマルウェルフェア)の観点からは、「殺す」よりも「入らせない」対策が推奨されています。

1. 粘着シートは最終手段に 粘着シートはネズミに長時間激しい苦痛を与えるため、欧米の一部では動物虐待とみなされ規制されている地域もあります。可能な限り使用は避け、どうしても必要な場合のみ検討しましょう。

2. 「ハッカ油」で優しく追い払う ネズミはハッカ(ミント)の香りが大の苦手です。侵入口や通り道にハッカ油をスプレーすることで、殺さずに遠ざけることができます。これはペットや小さなお子様がいる家庭でも比較的安全な方法です。

3. 根本解決は「穴を塞ぐ」こと ネズミが入ってくる隙間(パテや金網で封鎖)をなくすことが、人間にとってもネズミにとっても一番の平和的解決策です。

まとめ:ネズミの種類を理解して適切な対応を

この記事では、家に出るネズミ、野生のネズミ、ペットとして飼えるネズミの全18種類について詳しく解説しました。

重要なポイントのおさらい

- 家に出るネズミは主に3種類:クマネズミ、ドブネズミ、ハツカネズミ

- 日本には複数種類の野生ネズミが生息し、それぞれが生態系で重要な役割を担っている

- ペット用に改良されたネズミは、清潔で人懐っこく、賢い動物

- ネズミとハムスターは同じげっ歯目だが、科が異なる別の動物

- 種類の見分けは、出没場所、フン、体のサイズ、行動を総合的に判断

家にネズミが出た場合は、まず種類を特定することが重要です。種類によって生態や習性が異なるため、効果的な対策も変わってきます。天井裏から音がする場合はクマネズミ、水回りに出る場合はドブネズミの可能性が高いです。

野生のネズミは、森林や草原で重要な役割を果たしています。種子の散布や土壌の攪拌など、生態系維持に貢献している存在です。

ペットとしてのネズミ、特にファンシーラットは、海外では既にメジャーなペットです。人によく懐き、芸も覚えられる賢さを持ち、多彩な毛色のバリエーションがあります。

ネズミの種類を正しく理解することで、適切な対応ができるようになります。この記事が、ネズミについて知りたい方の参考になれば幸いです。

参考文献・出典

本記事の作成にあたり、以下の信頼できる情報源を参考にしました。

公的機関・自治体

- 東京都福祉保健局|都民のためのねずみ防除読本

- 市川市公式Webサイト|ネズミについて

- 千葉市|ネズミの種類、ネズミによる被害とその対策

- 国土交通省|河川・水辺の生物図鑑

- 国土交通省 東北地方整備局|ヒメネズミ

- 国土交通省 九州地方整備局|ハタネズミ

研究機関・学術機関

専門サイト・企業サイト

- 協和テクノ株式会社|ネズミ対策

- レインボー薬品株式会社|ネズミの種類と生体

- 佐賀・熊本・福岡 害虫害獣駆除専門業者プログラント

- 天王寺動物園|野ネズミについて

- Tierzine(ティアジン)|ファンシーラットとは

- あにまろ~る|ペットにできるネズミの種類と値段

最終更新日:2025年10月9日

記事の信頼性について:本記事は、公的機関、研究機関、学術論文などの信頼できる情報源に基づいて作成されています。すべての情報には出典を明記し、読者の皆様が元の情報を確認できるようにしています。