厳しい冬を迎える前、熊たちは生存をかけて特別な場所を選んで冬眠に入ります。

しかし、どこで熊が冬眠しているのか、そして私たちが注意すべき場所はどこなのかを正確に知っている人は多くありません。

この記事では、熊の冬眠場所の選び方から具体的な場所の特徴、そして遭遇を避けるための安全対策まで、最新の研究データをもとに詳しく解説します。

この記事でわかること

- 熊が冬眠場所を選ぶ条件と基準

- 5つの主要な冬眠場所の特徴

- 地域別・種類別の冬眠場所の違い

- 冬眠穴に遭遇した時の安全対策

- 冬眠明けの危険性と対処法

熊の冬眠場所選びの基本原則

熊が求める理想的な冬眠環境

冬眠場所の選定にあたって熊は、安全性と環境条件を重視して選びます。

理想的な冬眠場所は乾燥していて、侵入者から身を守れる静かな場所であることが求められます。

冬眠場所選びの必須条件

- 保温性:外気温の影響を受けにくい構造

- 安全性:天敵や人間から身を守れる隠蔽性

- 乾燥性:湿気による体温低下を防ぐ

- 安定性:長期間の使用に耐える構造

- 静寂性:外部からの刺激が少ない環境

研究で判明した事実 :熊は冬眠場所選びに非常に慎重で、一度使用した場所の環境条件を記憶し、翌年も同じ地域で冬眠場所を探す傾向があることが観察されています。

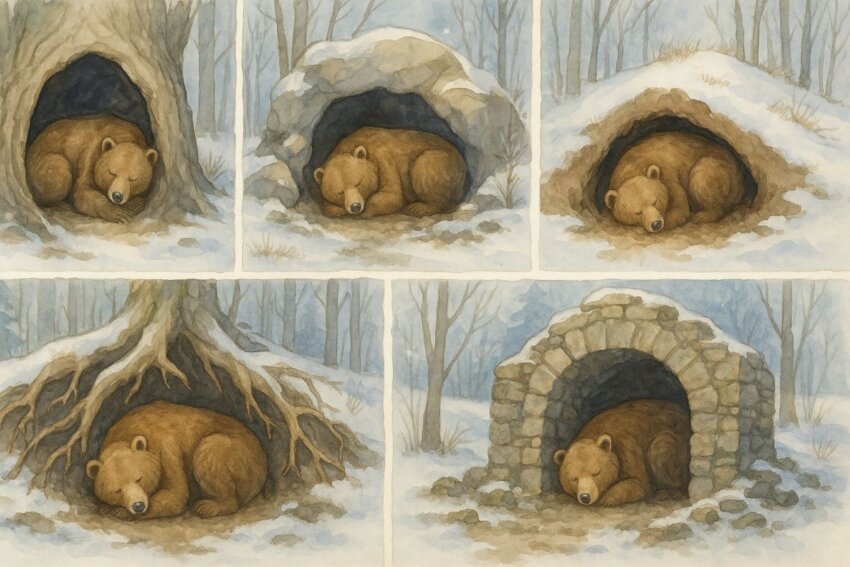

熊の5つの主要冬眠場所とその特徴

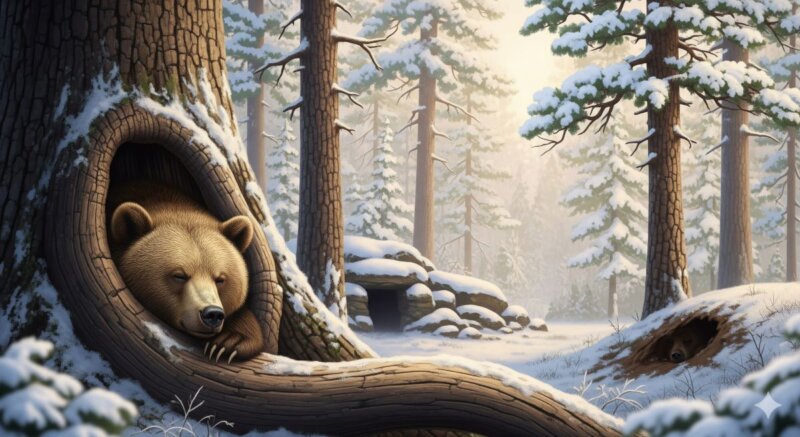

樹洞(じゅどう)- 最も一般的な冬眠場所

ツキノワグマが冬の間こもる穴には、自然にできた岩の隙間や木の根元の穴、樹洞などがあります。

樹洞の特徴

- 形成過程:古木の幹の腐朽により自然発生

- 保温効果:木材の断熱性により温度変化が少ない

- 高さ:木穴はさらに「タカドウ(高洞)」と呼ぶ幹の高い位置に空いた穴もあります

- 識別方法:樹洞の内壁を覗き込むと、いたるところにクマの爪痕があり使用の痕跡が確認できる

見つけやすい場所

- ブナ、ミズナラなどの大径木

- 樹齢100年以上の老木

- 森林の奥深い静寂な場所

岩穴・岩の隙間 – 天然の要塞

岩穴の利点

- 断熱性:岩石の蓄熱効果で温度が安定

- 強固性:崩落リスクが少なく安全

- 隠蔽性:外部から発見されにくい

四国のメスグマは、岩穴や土穴そして木の根が盛り上がって根の下にできた隙間「根上がり」を冬眠穴としてよく使うことがわかっています

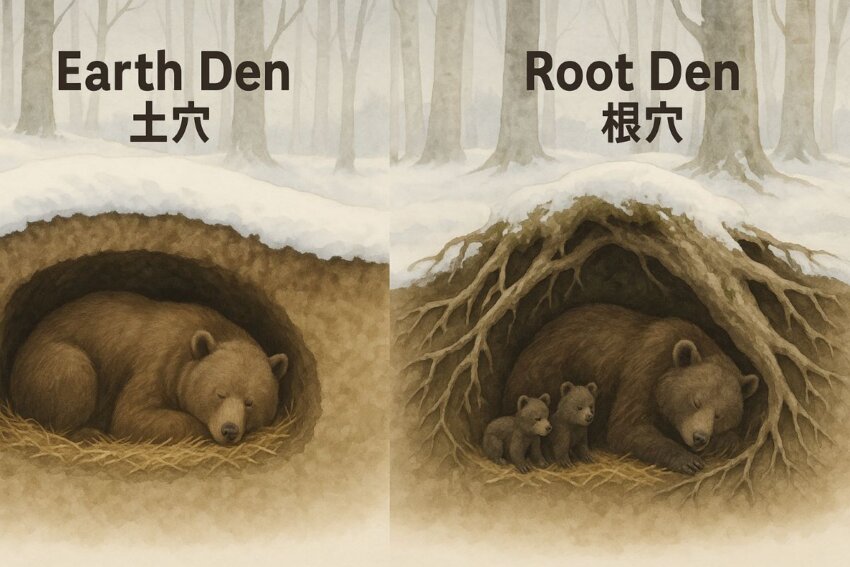

土穴 – 熊自作の冬眠施設

土穴の特徴

- 自作構造:熊が自ら掘削して作成

- カスタム性:体のサイズに合わせた設計

- メンテナンス:選定した場所は、散在する樹葉や枝で念入りに巣を造成し、外気温の影響を最小限に抑えるように工夫します

北海道での調査結果 :北海道大学が行ったエゾヒグマの調査によると、北海道の支笏湖周辺地域の冬眠穴のほとんどは、ヒグマが自ら地面に掘った土穴であることが判明しています。

根穴(ねあな)- 根上がりによる天然空間

斜面のブナの幹が傾き、その重さで根がもちあげられ土ごと盛り上がって根株が空洞となった構造の穴です。

根穴の形成メカニズム

- 強風や雪の重みで大木が傾く

- 根株が持ち上がり空間が生まれる

- 土砂が流出して洞窟状になる

- 熊が利用しやすい空間が完成

人工構造物 – 意外な冬眠場所

現代では、人工的な構造物も冬眠場所として利用されることがあります。

利用される人工構造物

- 古い炭焼き窯の跡など、クマが入れる大きさの穴は意外にもたくさんあります

- 廃屋の床下

- 橋梁の下部構造

- 排水管や暗渠

重要な注意点 :人里近くの人工構造物で冬眠する熊が増えています。春の冬眠明けに突然遭遇するリスクがあるため、これらの場所には十分注意が必要です。

危険な冬眠場所:人家の床下・空き家

近年、最も警戒すべきなのが**「人の家の敷地内」**です。 山の実りが不足すると、クマは人里まで降りてきます。その結果、断熱性が高く雨風をしのげる「空き家」や「住宅の縁の下(床下)」を冬眠場所に選ぶケースが増えています。

- 最新事例: 2025年12月31日、福島県喜多方市で、住宅の縁の下にクマが2時間にわたり居座る事案が発生しました。

2026年の異常事態(穴持たず)

⚠️ 2026年冬の最新トレンド:冬眠しないクマたち

2025年から2026年にかけての冬は、記録的な暖冬や餌不足の影響で、12月や1月になっても冬眠に入らない(または入れない)「穴持たず」のクマが各地で目撃されています。

実際、2025年の大晦日には福島県喜多方市で、2026年1月3日には新潟県関川村で、雪のある時期にもかかわらず活動するクマが確認されました。 「冬だから安全」という常識は、もはや通用しなくなっています。

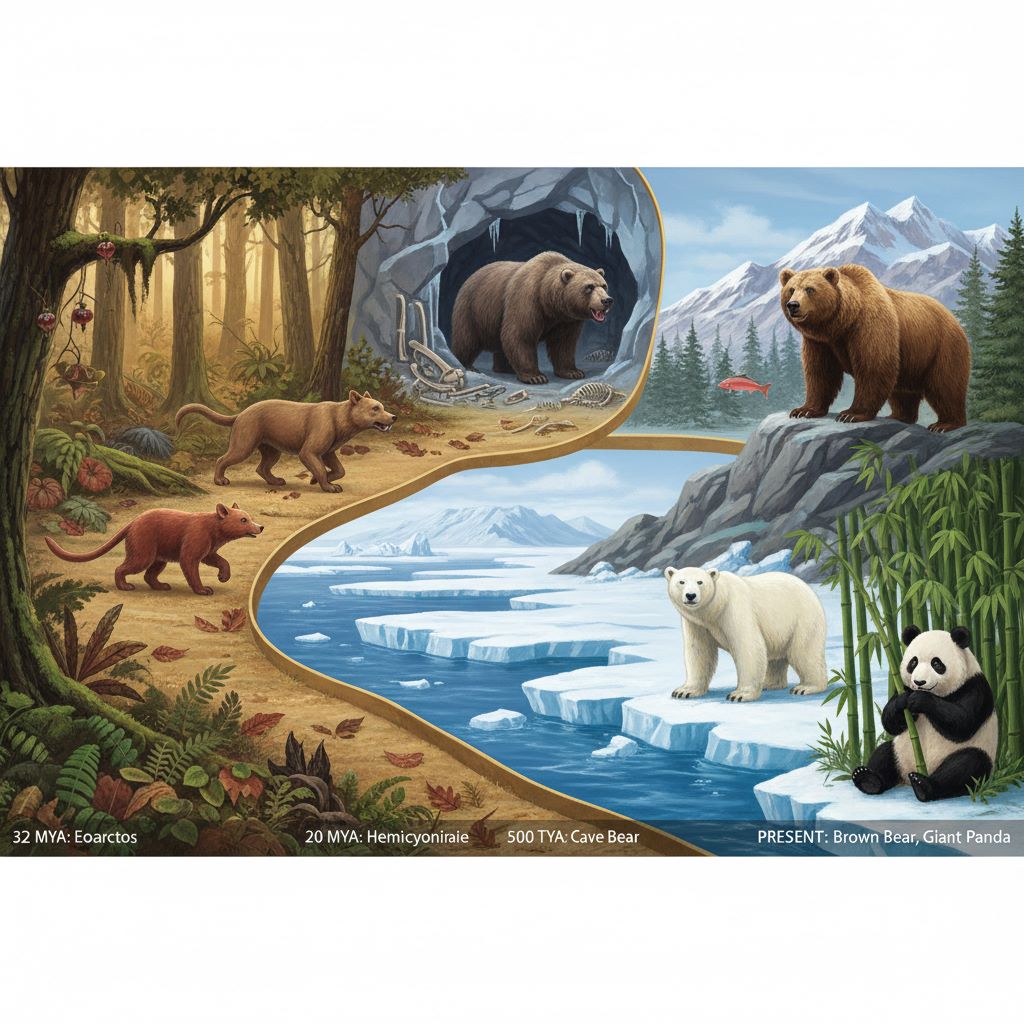

地域別・種類別冬眠場所の特徴

ツキノワグマの冬眠場所選び

本州・四国での傾向

- 標高帯:主に中〜高標高域(500-1500m)

- 植生:ブナ・ミズナラ林を好む

- 地形:推定場所は剣山山中、標高1,300メートル付近の斜面のような急傾斜地

エゾヒグマの冬眠場所選び

北海道での特徴 北海道大学が行ったエゾヒグマの調査によると、北海道の支笏湖周辺地域の冬眠穴のほとんどは、ヒグマが自ら地面に掘った土穴で、樹木の下に掘ることで入り口が崩れないようにしてあること、また入り口が冬期間の主風である北西の風の風下に向いた、南~東向きの斜面に多いということです。

エゾヒグマの冬眠穴の立地条件 北海道大学が行ったエゾヒグマの調査によると、北海道の支笏湖周辺地域では以下の傾向が見られます:

- 標高:標高500~800mの上部広葉樹林帯に多く分布

- 斜面方向:南〜東向き(日当たり良好)

- 風向き:北西風の風下側

- 植生:広葉樹林帯

地域による違いとして、世界遺産の知床半島で調査されたヒグマの27ヶ所の冬眠穴については、標高帯もさまざまで、樹木の根張りのないものもあり、支笏湖周辺の冬眠穴の立地条件とは異なっていたことから、地域性が強いことが判明しています。

冬眠場所での安全対策と遭遇回避法

冬眠穴の見分け方

危険な場所の特徴 大きな木の根の下、岩の隙間、樹洞、古い炭焼き窯の跡など、クマが入れる大きさの穴

- 周辺に熊の爪痕や毛が付着

- 独特の獣臭がする場所

遭遇を避けるための行動指針

冬眠期間中の注意点 熊は冬眠中の眠りが浅く、ちょっとした刺激で起きだすことがあるとか。冬でも熊に遭遇する確率はゼロとは言えません

安全な行動ルール

- 近づかない:彼らが冬眠穴から出る5月の連休明けくらいまで、こうした穴に近づかない

- 山歩き中は音を立てる:鈴やラジオで存在を知らせる

- 単独行動を避ける:複数人での行動を心がける

- 時期を把握:12月〜4月の冬眠期間を意識

冬眠中でも気をつけよう!

「冬眠しているからといって油断は禁物です。熊の冬眠は浅いので、ちょっとした物音や振動でも目を覚ましてしまうことがあります。とくに冬眠穴のそばで刺激を与えると、驚いた熊が飛び出してくる危険もあるんです。『ここは怪しいかも?』と思うような穴や岩陰を見つけたら、絶対に近づかず、その場を静かに離れるようにしましょう。」

最も危険な時期:冬眠明けの脅威

冬眠明けが最危険な理由

冬眠前の準備期間(9月~11月)は、危険な時期として認識されていますが、それ以上に警戒しなければならないのが冬眠明け。

春先の危険要因

- 子連れの母熊:メスの熊は冬眠中に子供を産むため、出てくる時には子連れになっています。母熊は本能的に子熊の危険を感じて人間を攻撃してくる恐れもあるため非常に危険です

- 食料探し:冬眠明けは食べものを求めて活発に行動するので、注意が必要

冬眠中の出産と子育て

驚異的な母性本能 13頭中、3頭の穴で子グマの声が聞こえましたという調査結果があり、今、子グマの体重はわずか1kg前後のはずですが、声は予想以上に大きく、穴の外にも聞こえてきます。

子グマの特徴的な鳴き声

- 叫び声:「ジャァー」という叫び声

- 授乳時:お乳を飲むときに出す「ククククク…」という連続した声(音?)

年齢別:子熊の冬眠パターン

0歳の子熊:冬眠穴で誕生 ヒグマは、冬眠中(1月下旬~2月上旬)に穴の中で出産します。生まれたばかりの子グマは、とても小さく体重が400gほどしかありませんが、春に母グマと一緒に冬眠穴から出てくる頃には4~5kgまで育ちます。

1歳の子熊:母親と共同冬眠 母グマと子グマは、2冬ともに冬眠します。子グマは親離れ(独り立ち)する1歳半~2歳半までの間に、生きる術を母グマから学びます。この期間、冬眠場所の選び方や安全な過ごし方を身につけます。

2歳以降:独立後の単独冬眠 親離れした後は、母親から学んだ知識を活用して自分で冬眠場所を見つけ、単独で冬眠するようになります。初回の単独冬眠は生存の重要な試練となります。

「子熊は2年間もお母さんと一緒に冬眠します。その間に安全な場所の見つけ方や、冬を乗り切る方法をしっかり覚えるんだ。まさに熊の学校のよう!」

「春の山菜取りシーズンは特に注意が必要です。子連れの母グマは非常に神経質になっているので、子グマの鳴き声が聞こえたらすぐにその場から離れましょう」

冬眠場所に関する最新研究と発見

GPS追跡による冬眠場所の特定

現代の研究では、GPS首輪を使用した精密な追跡調査が行われています。「ショウコ」は11月8日前後からほとんど動いていないことがわかりました。時期や場所からして、冬眠に入っていた模様です。

研究の課題 このような冬眠穴では電波が通りにくく、その場所を特定することが難しくなりますという技術的な問題があり、完全な解明には時間がかかっています。

地域差と個体差

地域による違い 世界遺産の知床半島で調査されたヒグマの27ヶ所の冬眠穴については、標高帯もさまざまで、樹木の根張りのないものもあり、支笏湖周辺の冬眠穴の立地条件とは異なっていたことから、地域性が強いことが判明しています。

つまり、その土地、その場所に応じて、熊が冬眠穴を作る場所は異なっていて規則性はないようです。

冬眠場所一覧表【早見表】

| 場所タイプ | 特徴 | 保温性 | 安全性 | 利用する熊 |

|---|---|---|---|---|

| 樹洞 | 古木の腐朽により形成 | ★★★ | ★★★ | ツキノワグマ・ヒグマ |

| 岩穴 | 自然の岩の隙間 | ★★★ | ★★★★ | 主に四国・本州 |

| 土穴 | 熊が自ら掘削 | ★★ | ★★★ | 主にヒグマ |

| 根穴 | 根上がりによる空間 | ★★ | ★★ | 四国のメスグマ |

| 人工構造物 | 炭焼き窯跡等 | ★ | ★ | 人里近くの個体 |

まとめ:熊の冬眠場所を理解して安全を確保

熊の冬眠場所は、彼らの生存戦略の中核を成す重要な要素です。樹洞、岩穴、土穴、根穴、人工構造物という5つの主要な場所それぞれに特徴があり、地域や種類によって異なる場所を利用しています。

重要なポイントおさらい

- 冬眠場所の条件:保温性、安全性、乾燥性、安定性、静寂性が重要

- 地域差:ツキノワグマとエゾヒグマで立地条件が異なる

- 最危険時期:冬眠明けの春先(3-5月)が最も注意が必要

- 安全対策:疑わしい穴には近づかず、山歩き中は音で存在を知らせる

最後に

自然と共生するためには、熊の生態を理解し、適切な距離を保つことが欠かせません。冬眠穴を見つけても絶対に近づかず、静かにその場を離れましょう。必要に応じて地元自治体や警察に連絡することが安全につながります。

参考文献・出典

ウェザーニュース – 七十二候「熊蟄穴」 – 熊の冬眠期間と場所に関する基本情報

のぼりべつクマ牧場 – クマの冬ごもり – エゾヒグマの冬眠行動解説

チバニアン兼業農家学校 – 冬眠熊の秘密 – 熊の冬眠場所選定に関する科学的解説

天地人 – 最良のクマ冬眠穴 – 冬眠穴の構造分類と特徴

WWF – 四国ツキノワグマ追跡調査 – GPS追跡による冬眠場所特定研究

ピッキオ – 冬眠穴にご注意 – 冬眠穴での安全対策

行列のできる情報館 – 熊の冬眠場所 – 地域別冬眠場所の特徴