江戸時代、人々は動物とどのように関わってきたのでしょうか?

井奥成彦編著の『動物たちの江戸時代』は、歴史的な視点から人間と動物の関係性を興味深く紐解く一冊です。

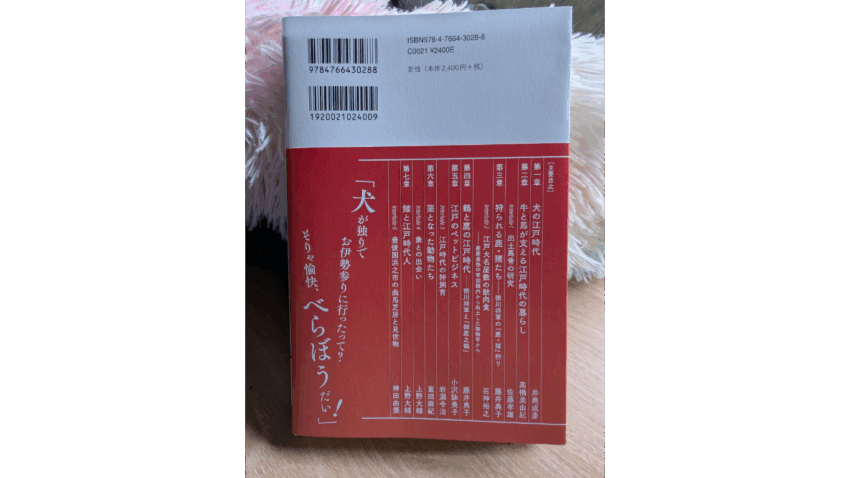

「犬が独りでお伊勢参りに行ったって? そりゃ愉快、べらぼうだい!」

本書の帯にも記されたこの印象的な問いかけが示すように、本書は西洋文化が本格的に流入する以前の江戸時代に注目。当時の日本人が動物たちとどのような関係を築いていたのかを、多角的に描き出す注目の新刊です。

この記事では、その見どころや内容を詳しくご紹介します。

本書の基本情報

- 書名:動物たちの江戸時代

- 編著者:井奥成彦 編著

- 出版社:慶應義塾大学出版会

- 初版年月日:2025年4月15日

- ISBN:978-4-7664-3028-8

- 判型・製本:四六判/並製(約B6サイズ)

- ページ数:274ページ

- 定価:2,640円(本体2,400円+税)

編著者について。

本書の編著者である井奥 成彦(いおく しげひこ)氏は、慶應義塾大学の名誉教授で、経済史を専門とする研究者です。

これまでは、醤油醸造業史、地域市場の形成、豪農経営といったテーマを中心に、近世から近代にかけての社会経済構造に関する研究で、多くの業績を上げてこられました。

本書では、その経済史家としての視点を活かして動物史に取り組んでいるのが大きな特徴です。そのため、単に動物のエピソードや文化的な側面を紹介するだけでなく、当時の社会構造や経済活動の中で、動物たちがどのような役割を果たしていたのかという点まで深く掘り下げています。この独自のアプローチが、本書にユニークな深みを与えています。

本書の特徴と目的

本書の最大の特徴は、西洋文化が本格的に流入する以前の江戸時代に焦点を当て、日本独自の動物観を探求している点です。

古文書や浮世絵といった史料を読み解く専門家たちが、当時の人々が動物たちとどのような関係を築いていたのかを解き明かします。

江戸時代の動物観といえば、五代将軍・徳川綱吉による「生類憐みの令(しょうるいあわれみのれい)」が有名です。しかし本書はそれだけにとどまりません。例えば、

- 「現代と同じようなペットブームは本当にあったのか?」

- 「将軍家による鹿狩りや猪狩りは、どのように行われていたのか?」

など、私たちが抱く素朴な疑問にも光を当て、様々な視点から当時の動物と人間のリアルな関係性に迫っていきます。

内容構成

本書は序章と7つの章立て、そして間に5つのインタールード(間奏曲)が挿入されるユニークな構成となっています。

- 序(井奥成彦)

- 第一章 犬の江戸時代(井奥成彦)

- 第二章 牛と馬が支える江戸時代の暮らし(髙橋美由紀)

- Interlude 1 出土馬骨の研究(佐藤孝雄)

- 第三章 狩られる鹿・猪たち——徳川将軍の「鹿・猪」狩り(藤井典子)

- Interlude 2 江戸大名屋敷の獣肉食——慶應義塾中等部構内から出土した動物骨から(石神裕之)

- 第四章 鶴と鷹の江戸時代——徳川将軍と「御鷹之鶴」(藤井典子)

- 第五章 江戸のペットビジネス(小沢詠美子)

- Interlude 3 江戸時代の狆飼育(岩淵令治)

- 第六章 薬となった動物たち(重田麻紀)

- Interlude 4 象との出会い(上野大輔)

- 第七章 鯨と江戸時代人(上野大輔)

- Interlude 5 豊後国浜之市の曲馬芝居と見世物(神田由築)

この章立ては、動物が江戸時代の様々な側面—労働力(牛馬)、狩猟対象(鹿・猪)、権威の象徴(鷹・鶴)、ペット(狆)、薬用資源、外来種(象)、資源(鯨)、見世物—としてどのように活用され、認識されていたかを多角的に捉えようとする意図を表しています。

本書の魅力

本書の大きな魅力は、まず江戸時代の動物観を「狩る、食べる、愛でる、働いてもらう、薬にする、旅に行かせる……」といった、実に多様な側面から掘り下げている点です。

さらに、文献史学、考古学、文化史といった複数の分野の専門家が協力し、多角的な視点から分析している「学際性」も、本書を読み応えのあるものにしています。単一分野の研究では見えてこない、奥行きのある理解を可能にしているのです。

例えば、本書に効果的に挿入されたインタールード(間奏曲)を見てみましょう。「出土馬骨の研究」や「江戸大名屋敷の獣肉食」といった章では、考古学ならではの分析によって、文字による記録だけでは分からない、動物利用の具体的な姿を明らかにしています。

また、「象との出会い」や「曲馬芝居と見世物」といった文化に光を当てた章を読むと、当時の人々と動物たちが、私たちが想像する以上に豊かで興味深い関係を結んでいたことが伝わってきます。

個人的な感想

私がこの本に興味を持ったのは、歴史書を読む際に、いつも「当時の人々の日常生活はどうだったのか」という視点が気になっていたからです。教科書では政治や戦争の話が中心ですが、実際の人々の暮らしは動物との関わりなくして成り立たなかったでしょう。特に興味深かったのは「江戸のペットビジネス」の章です。現代のペットショップやブリーダーの原型が江戸時代にすでに存在していたとは驚きでした。

また「お伊勢参りの犬」という話題は、初めて知った逸話でした。犬が一匹で遠い伊勢神宮まで参拝に行くという話は、当時の人々の動物観や信仰心を知る上で非常に興味深いエピソードだと思います。

まとめ:

「動物たちの江戸時代」は、以下のような方々におすすめの一冊です。

- 江戸時代の歴史や文化に関心のある方

- 動物と人間の関係史に興味がある方

- 現代の動物観や動物福祉について歴史的視点から考えたい方

- 学術的な内容を分かりやすく読みたい方